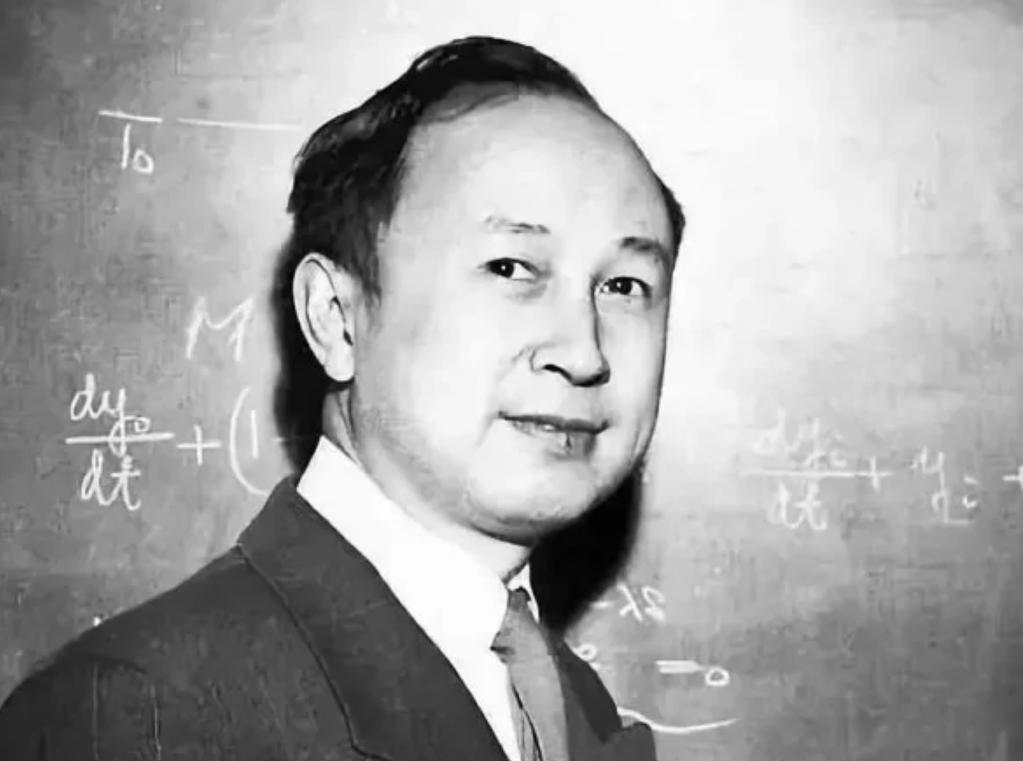

毛主席在中南海翘首以盼,等待钱学森到来,毛主席:不敢过早相约 【1955年10月8日,北京·中南海】 “主席,钱学森同志到了。” 警卫轻敲门框,声音压得很低,却像一声发令枪,把屋里那位高大的身影“唤”到门口。 屋里灯光暖黄,几摞文件被临时推到一旁。毛主席握着手里那支铅笔,来回踱了两步,才把门拉开。门外,钱学森略带羞涩的笑容与他四目相对,这一瞬间,长达五年的等待总算落了地。 钱学森比想象中要瘦,眼睛却透亮得很。寒暄没有持续多久,毛主席握着他的手,只说了一句:“盼你好久,真不敢早约,怕耽误你跟家人团聚。”轻描淡写,却能听出那份郑重。 两人并肩走进菊香书屋,周总理、聂荣臻、彭德怀已经等在那里。沙发不大,毛主席干脆让钱学森坐自己旁边,言语里带着半分调侃,“工程控制论的大拿,坐远了我耳朵都不够使。”大家都笑了,紧张的气氛立刻散开。 短暂客套后,话题快步进入正题。钱学森掏出笔记本,摊在膝头——上面密密麻麻写着“喷气推进”“高亚声速风洞”“弹道计算”等技术要点。他坦白自己在美国为回国所吃的苦,“那头儿把我顶成‘五个师’,我总觉得名不副实。”毛主席摇摇头,眉毛轻挑:“在我们这里,起码值十个师。”这句带火药味儿的幽默,让屋里笑声更响。 1960年前后,中国的科研队伍就像临时拼凑的杂牌军:学化学的被抓去算轨道,学俄语的改行翻译技术文件,连医学院毕业的也在拆导弹外壳。钱学森白天讲课,晚上画图,嘴上说“只是螺丝钉”,可全院的紧固件都盯着那颗螺丝。他后来回忆,那是一段“困得睁不开眼,却舍不得闭眼”的日子。 1956年,国防部第五研究院挂牌。挂牌地点是北京西郊一片破旧疗养院,墙皮斑驳,窗户关不严,冬天冷风呼呼钻。但挂牌那天,年轻技术员把院子扫得能反光,聂荣臻宣布钱学森出任院长,大家鼓到手掌通红。几个月后,钱学森主动申请降职做技术副院长,理由简单:行政琐事“拴”住脑子。聂荣臻批示两行字:“同意。好好干。” 有意思的是,苏联专家刚来北京时,对这位新院长客气得不得了,方案讨论都点名请他坐C位;1960年赫鲁晓夫抽身撤人时,临走前也悄悄告诉随行翻译:“这位钱先生,以后麻烦大了。”果不其然,专家撤,资料封,试验中断。钱学森挥手让众人散会,只留一句话:“没有什么可怕,咱们自己干!”窗外刮着沙尘,屋里安静得能听见铅笔划过图纸的声音。 同年年底,第一枚国产近程导弹试射。发射井周围都是临时搭的土工棚,冷风刮过,二甲基肼的刺鼻味呛得人直掉泪。倒计时结束后,那团火舌顶着夜空升上去,地面指挥所里炸锅般的欢呼。聂荣臻攥着电报跑进中南海,毛主席先是愣一下,随后连声说“好!好!好!”呼吸都有点发颤。那年春节,他把钱学森、竺可桢、李四光请来书房,当面点名夸奖,说美国人“眼光还算毒”。钱学森打趣:“可惜他们没料到‘五个师’回国后还能拆成十个团,再带几个营。” 1964年10月16日,罗布泊上空升起一朵巨大蘑菇云。钱学森听见信号弹炸响,抬手挡住强光,半晌没说话。同年12月,毛主席生日,一桌人围坐在灯影下,主席擅自破例切蛋糕。大伙儿正闹哄哄,毛主席把钱学森扯到身边,小声嘀咕:“原子弹的底气,你给足了。”钱学森耳尖泛红,只回了四个字:“继续攀高。” 1970年4月,“东方红一号”把歌声送到宇宙深处。这回钱学森提前跟警卫打招呼,不要安排在显眼位置。天安门城楼上,毛主席四处寻找,直到瞄见他悄悄站在最后一排,忍不住笑,隔着人群扬声喊:“钱学森,别躲!”周围群众跟着鼓掌,他只得挤过去,跟主席并肩挥手。烟花照亮夜空,红、绿、紫交替闪烁,像极了实验室中一束束尾焰。 进入80年代,远程运载火箭试射成功。钱学森写给中央的技术总结厚达三百页,却只在封面用毛笔写了六个字——“千里之行,始于。”后面那个“足”字故意空着,他说:“后人来填。”不得不说,这份幽默里透着骨子里的自信。 2009年10月31日凌晨,钱老在北京逝世。我记得那天,新闻滚动播出黑白照片,老友们泪痕没干就掏出手机,把那句“自己干”一遍遍转发。很多人说,那夜的天空好像特别亮,仿佛还有一道细小的火光划过去。谁也不知道是真是假,但在我心里,那火光肯定不是流星,而是最朴实的礼炮。 如果把二十世纪五十年代到八十年代的科研历程浓缩成一句话,也许就是:要做,就做成。在中南海那间不大的书屋里,毛主席当年的那句“盼你好久”仍然回荡,而钱学森留给后辈的,是一整片仍在扩散的光芒。