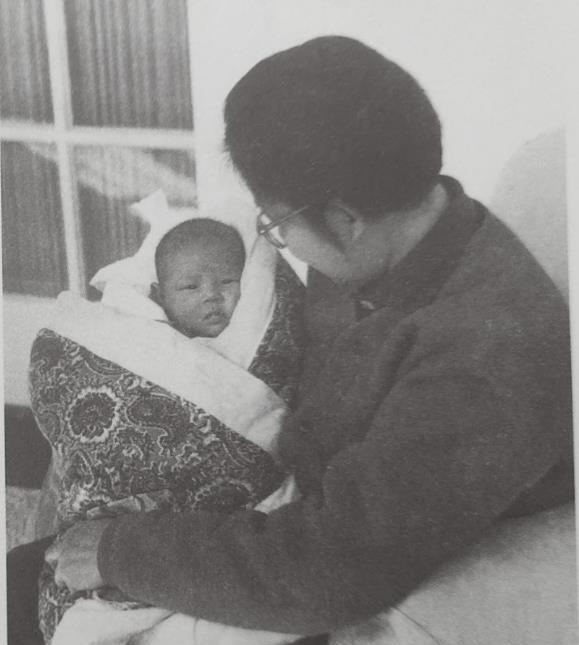

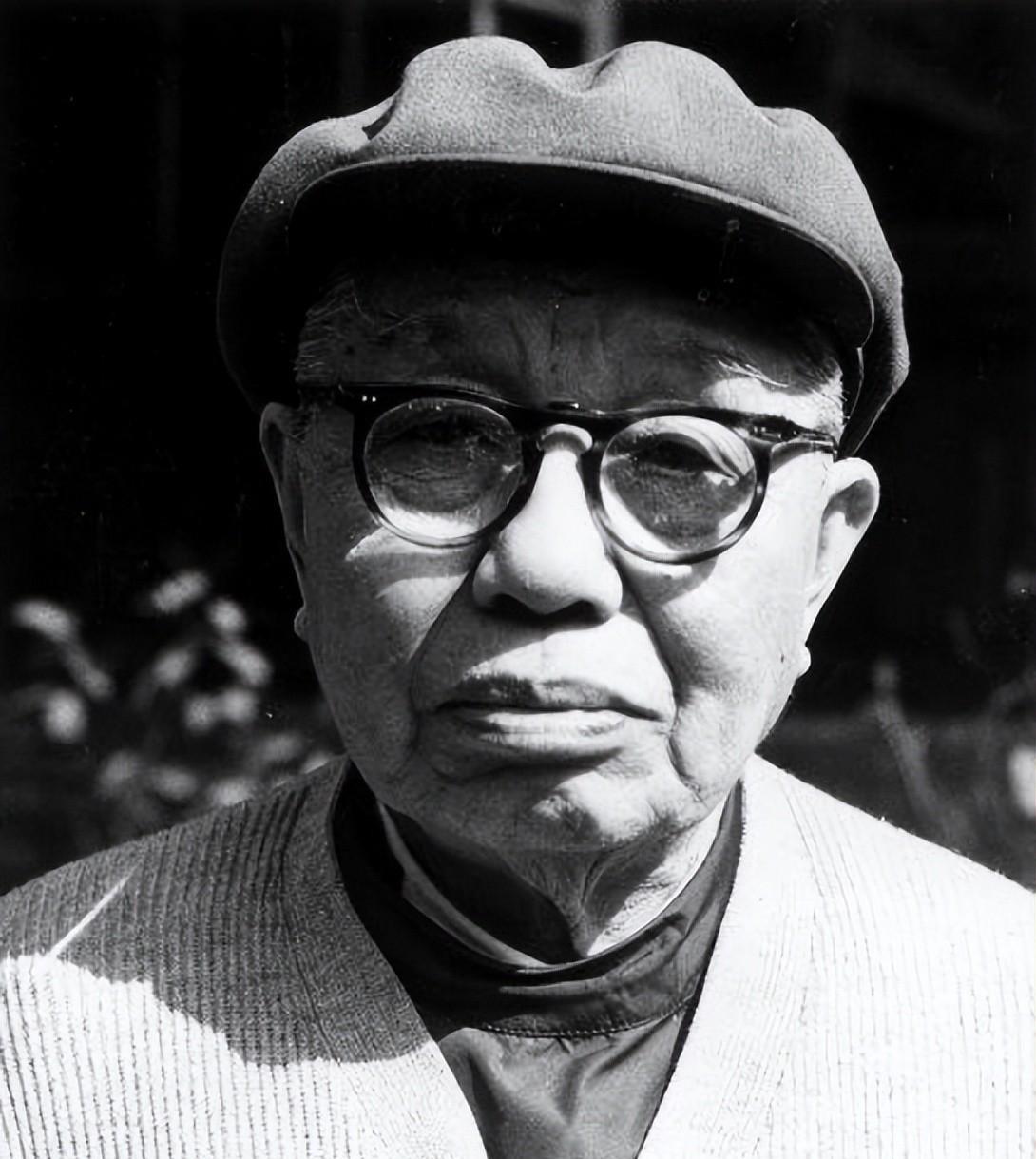

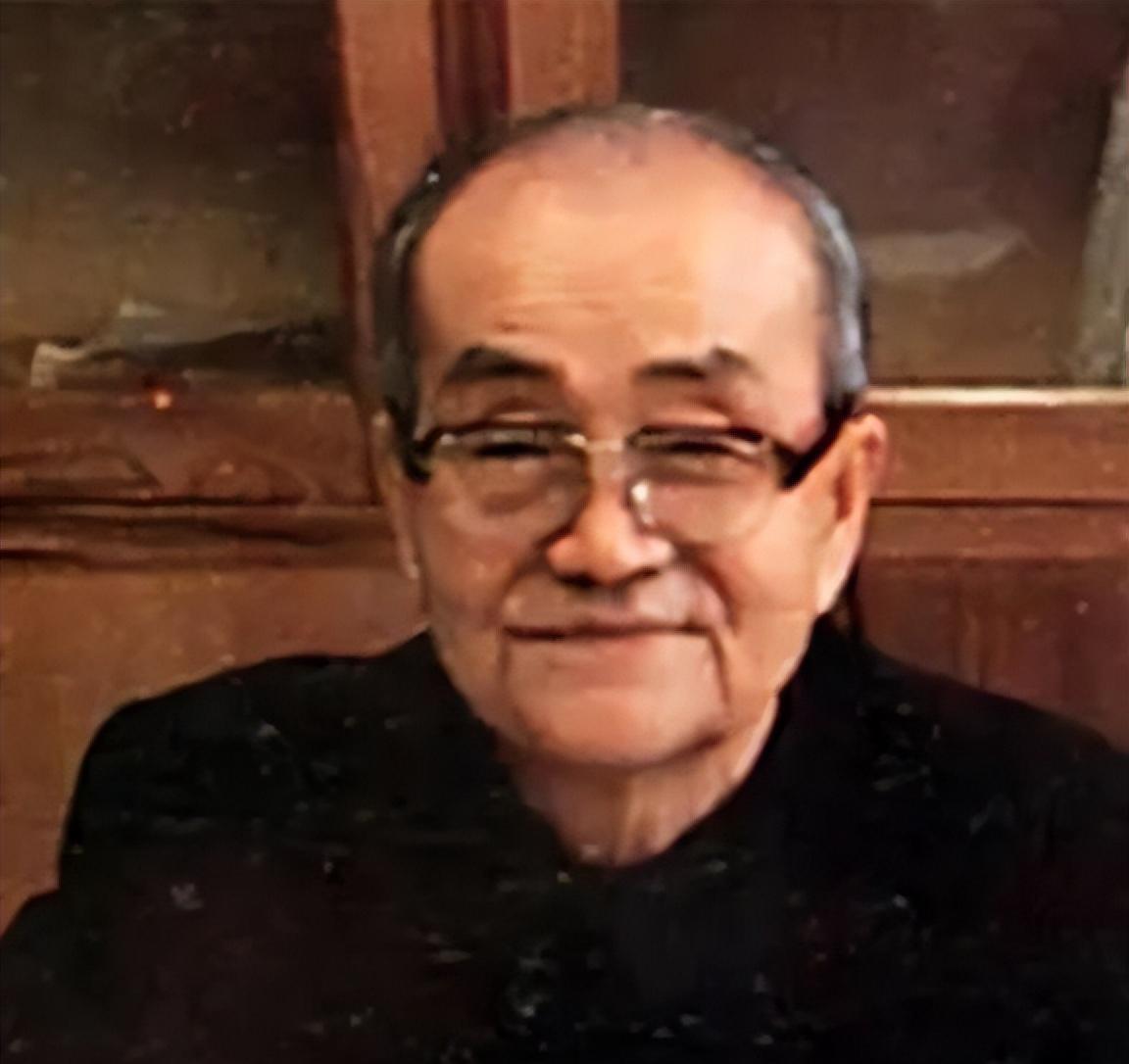

美国的科技一直领先于世界,但是在毛主席看来,中国人的聪明才智一点也不比美国人差,做出来的东西肯定也不比美国差。 1958年对于太空竞赛来说,是一个关键的年份。 那一年的1月份最后一天,美国成功地把名为“探险者一号”的小卫星送上了天。这颗卫星不大,也就八公斤出头一点点。 没过多久,五月中旬的一次会议上,我们这边就提到了这件事。 当时说得很清楚,人家美国和苏联都在搞人造卫星上天了,我们当然也不能落后,而且咱们要搞就不能小家子气。 想法非常实在,要么就不做,要做就做大的,定下的目标至少得上千公斤重,不能像有的那样,整得像个鸡蛋大小搁那儿看。 说干就干,这就是风格。有了明确的指示,干活的人自然就有了方向。 很快,负责搞科学研究的机构就把担子扛了起来。 一个专门研究怎么上天、飞出地球去探索星空的委员会成立了。 由像钱学森、赵九章这样懂行的、有真才实学的大专家牵头,带着队伍就投入了人造卫星的研制工作。 研制人造卫星这个活儿,可不像在地面上搬个砖头那么简单。 从最初画图纸、琢磨方案,再到一点一滴地摸索制造,中间碰到的难处,多得就像天上的星星数不清。材料、技术、资金,哪个方面都面临巨大的挑战。 科学家和技术人员真是铆足了劲,大家伙儿憋着一口气,非要把它搞成功不可。时间一晃就是整整十二年。 功夫不负有心人。1970年春天,4月24号那天,中国的第一颗人造卫星,“东方红一号”,终于稳稳当当地飞上了太空。 从此以后,世界上能靠自己本事把卫星打上去的国家,我们也算进去坐上了第五把交椅。 这颗卫星究竟有多大分量?称一称,一百七十三公斤,稳稳当当的。 回过头再瞧瞧之前美国那个“探险者一号”,才八公斤出头。这一比,咱们的卫星足足比它大了二十一倍还不止。 不光比美国那个强,就是比之前能把卫星送上去的那四个国家加起来,算算总账——美国、苏联、法国、日本,他们最开始放上去的那几颗卫星加起来的总重量,也没咱这一颗“东方红一号”压秤。 后来也有人总结过这事,说的是一个国家没有像原子弹、氢弹这些镇国重器,没有把卫星送上天的能力,在国际上说话做事腰杆子就不硬气,也就谈不上有什么真正重要的大国地位了。 这话在理。 想想那时候,咱们底子薄,日子过得紧巴巴,各方面都不容易。 但在那种情况下,照样能把事情办成,甚至办得相当漂亮。这说明什么呢? 老话说得好,“秤砣虽小压千斤”,人的精气神和能耐才是根本。 现在咱们的日子比起当年那可强太多了,家底厚实了,已经是世界第二大经济体了。有这么好的基础条件,还有什么好顾虑的呢?放手去做便是。 回看这段路程,那些曾经挥洒汗水、付出心血的关键人物,他们后来的足迹也为我们理解这段历史提供了更深的注脚。遗憾的是,钱学森先生在2009年便与世长辞。 这位科学巨匠的精神始终被铭记。2023年12月,他的儿子钱永刚在接受《科技日报》采访时,再次回忆了父亲回国后参与“两弹一星”等重大工程时的工作状态。 钱永刚说父亲常常工作到深夜,书房里的灯光总是亮到最后,他深知肩上的责任有多重。 同样令人感佩的钱学森夫人蒋英女士,一位杰出的音乐教育家,也于2012年离开了我们。 她在丈夫倾注心血于科研事业时,默默承担起了家庭的重担,这份付出同样值得铭记。 2019年,中国科学院举办了纪念“东方红一号”卫星成功发射49周年的特别展览活动。 《解放军报》对此进行了专题报道,重温了那段自力更生、艰苦奋斗、勒紧裤腰带搞科研的非凡岁月。 那次展览不仅展示了珍贵的历史照片和卫星模型,也再次向世人昭示了那份勇攀科技高峰的决心和力量。 信息来源: NASA官方网站关于“Explorer 1”卫星的史实数据页面 《中国航天报》系列专题报道《东方红一号:中国航天的起点》 《科技日报》刊登的对钱学森之子钱永刚先生的专访报道 《人民网》关于纪念钱学森、蒋英夫妇的文章 《解放军报》关于纪念“东方红一号”卫星发射49周年特别展览的报道