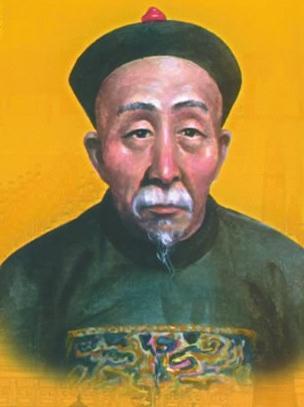

1735年,雍正帝驾崩,李卫知道自己的下场不会很好,于是哭晕在棺椁之前。乾隆仿佛看明白了他的心思,既赏赐珍珠,又册封其功名,此时,被安抚的李卫还不知道自己的新主子有多么的"坑爹",否则恐怕会哭死在灵堂里。 李卫这人,清朝历史上真不简单。他1688年出生在江苏铜山,家里不算穷,但十岁就没了爹妈,没读啥书,却靠一身武艺和抓贼的本事闯出了名堂。史书上说他能画贼窝地图,临阵指挥跟玩儿似的,抓贼效率高得吓人。1717年,他靠捐钱当上了兵部员外郎,算是迈进官场第一步。没两年,1719年升户部郎中,管大事儿。雍正1722年上台后,看中他能干,直接提拔他当云南盐驿道,管盐务和驿站。 在云南,李卫干得漂亮,打击私盐贩子,整顿财政,第二年就升了云南布政使,管全省税收。1725年,他调到浙江当总督,更是牛气冲天。浙江私盐问题严重,他组建缉私队,专抓大盐枭。比如沈氏那伙人,手下几百号,手握大船,嚣张得不行,李卫派人设计,一举拿下,官盐生意立马回暖。他还修海塘,保江浙沿海老百姓不受潮水祸害。1728年,雍正嫌江南总督修海塘不给力,派李卫去松江查,他一边修一边筹钱,硬是把工程搞定了。 同年,李卫还接手“江南案”,查出盗贼勾结地方官,甚至有人搞反清活动。他一口气端了张云如那帮人,主犯砍头,贪官撤职,雍正高兴得不行,夸他是跟鄂尔泰、田文镜齐名的三大模范总督。李卫耿直,干活实诚,在满是马屁精的朝廷里,雍正就喜欢他这股劲儿。 1735年秋,雍正突然死了,李卫这老臣伤心到不行,整个人都崩溃了。他对雍正的忠心,那是没得说,可新上台的乾隆才24岁,想法完全不一样。乾隆登基后,既得稳住朝局,又得立自己的威,对雍正的老臣既用又防。李卫这时候的表现,别人看是忠义,乾隆眼里却可能是麻烦。 没几天,乾隆召见李卫,赏了串朝珠,说是表彰他过去的功劳。李卫感动得要命,以为自己还能接着干。可乾隆心里有自己的小九九,他得把前朝大佬的影响削弱,让朝政全听他的。这朝珠与其说是赏,不如说是稳住李卫的糖衣炮弹。之后,乾隆把他调去当直隶总督,管京畿大事,表面看是重用,其实是把他踢出权力中心。乾隆喜欢文绉绉的臣子,李卫这种粗线条的实干派,压根不合他的胃口。 乾隆上台后,朝廷风气变了,务实不如吟诗作赋吃香。李卫当直隶总督,依然卖力干活,尤其治水患,跑了几千里查河道,制定防洪办法,忙得不行。可朝里有人开始嘀咕,说他粗俗,说他太“前朝”。乾隆面上对他客气,心里却越来越防着他。1738年,李卫累病了,身体垮得快,御医去了也没啥用。同年十月,他死在任上,才50岁。乾隆下令厚葬,给了个“敏达”的谥号,像是挺认可他。 可李卫死后,乾隆的真面目露出来了。1777年,乾隆南巡到杭州,看见西湖花神庙里有李卫和他老婆的雕像,当地老百姓为了纪念他在浙江的好政绩立的。结果乾隆火了,说李卫靠雍正宠信,太嚣张,不是啥好臣子,直接命人把雕像烧了。这事儿一出,大家才看明白,乾隆压根没真心瞧得上李卫。活着时用他,死了还怕他名声太大,威胁自己权威。李卫的功绩在雍正眼里是宝,到了乾隆这儿,啥也不是。 李卫这辈子,算是赶上了好时候,也撞上了坏时候。雍正活着,他是红人,实打实干出来的功绩,谁不服?可雍正一死,乾隆接手,他这老臣就成了新帝眼里的钉子。乾隆赏他朝珠,封他功名,其实是先稳住再边缘化,最后连他死后的名声都不放过。说白了,李卫的悲剧不是他不够好,而是权力这东西太无情。忠诚给错了人,功绩再大也白搭。 他从雍正的得力助手,到乾隆手下的“过气货”,这落差让人唏嘘。乾隆这新主子,表面仁慈,实则冷血,把李卫坑得够呛。换句话说,李卫要是早知道乾隆这么“坑爹”,估计真会哭死在雍正灵堂里。可惜,历史没如果,他只能在权力游戏里当个悲情角色。