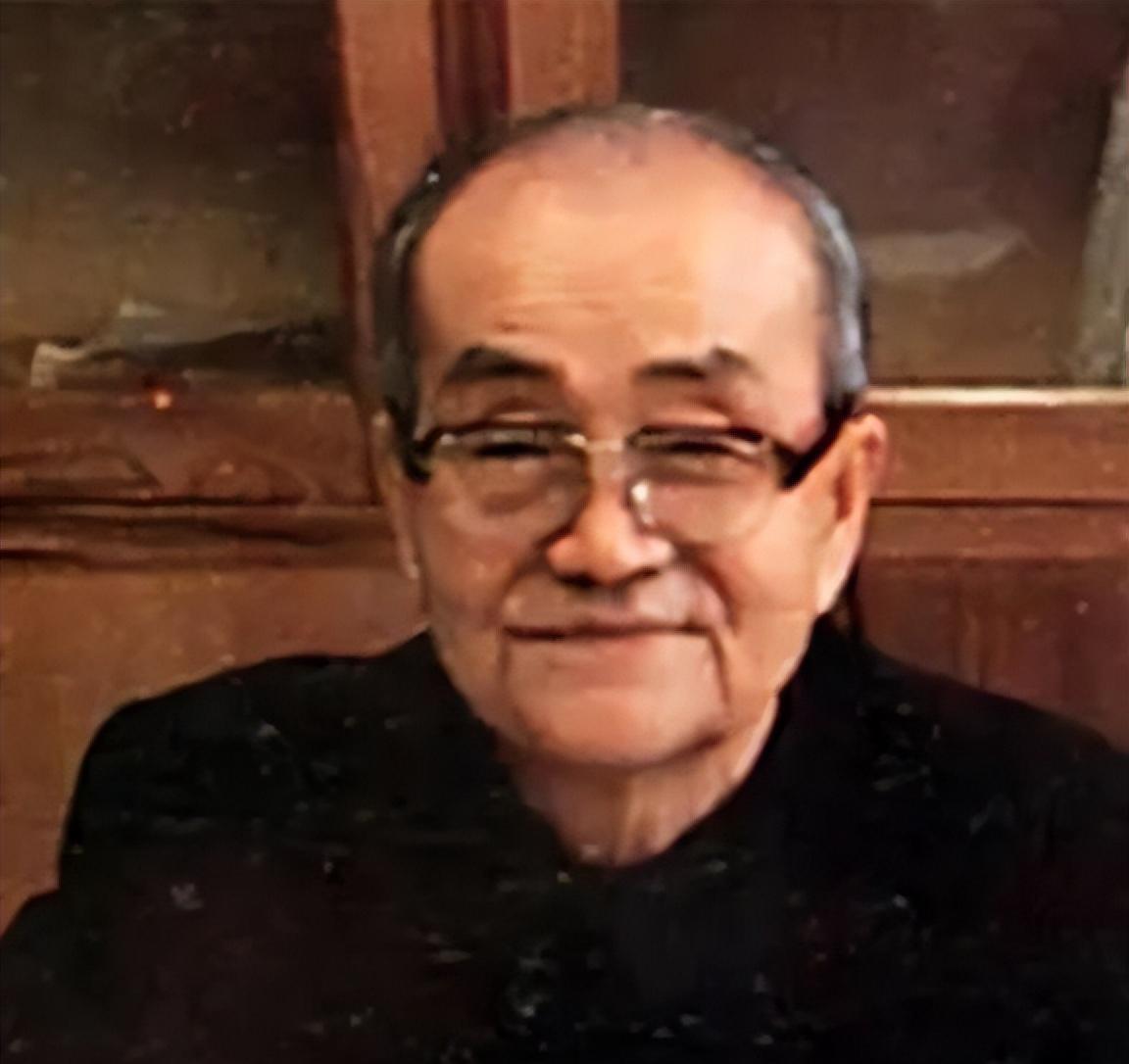

1952年,黄克诚的岳父贩卖鸦片,被判死刑,行刑前,黄克诚找到了负责此案的干部,说:“能否帮我一个小忙?” 黄克诚,1902年生在湖南永兴一个穷苦农民家里,从小就知道生活不容易。1925年,他加入共产党,后来参加北伐、抗日战争、解放战争,一路打拼,成了开国大将。他为人耿直,作风硬朗,战场上冲锋陷阵,党内也敢说真话。1952年,他正担任解放军的重要职务,声望很高。可就在这时候,他家却出了件大事——岳父因贩卖鸦片被抓了。 黄克诚的岳父姓唐,是个商人。解放前,他跟日伪勾结做生意,赚了不少黑心钱。解放后,国家严厉打击鸦片贸易,他却没收手,继续干这违法的勾当。贩卖鸦片在当时是大罪,危害社会,毒害百姓,法律绝对不留情。1952年,唐某被抓,证据确凿,法院判了死刑。这事儿传开后,不少人都在看黄克诚会怎么处理,毕竟他岳父犯了这么重的罪,他又是位高权重的大将。 判决下来后,行刑的日子越来越近。黄克诚找到负责此案的干部高文华,提了个请求,说是想请个“小忙”。很多人一听这话,可能觉得他是要动用关系,保住岳父的命。可事实是,他没求情,也没想干扰司法。他的“小忙”很简单——希望妻子唐棣华能在行刑前见岳父最后一面。这个请求,既没违反法律,也没超出原则,完全是出于对妻子的一片心意。 高文华核实情况后,同意了这个请求。唐棣华去了监狱,跟父亲告别,随后唐某被依法执行死刑。黄克诚没再多说什么,也没再插手。这件事儿虽小,却能看出他心里那杆秤——亲情重要,但法律更重。 黄克诚这人,一辈子都在跟自己较劲。他完全可以凭着自己的地位,给岳父求个情,甚至压一压这案子。可他没这么干。他知道,岳父犯的是大错,贩卖鸦片害人无数,法律判得有理有据。他要是插手,不光毁了自己的名声,还会让党纪国法蒙羞。所以,他选择让妻子见最后一面,既尽了做丈夫的责任,也没越过原则的底线。 唐棣华呢,虽然心里难受,但她也明白丈夫的立场。她没埋怨黄克诚,反而支持他的决定。夫妻俩在这件事上,展现了难得的默契和担当。 这件事儿,只是黄克诚人生里的一个小插曲,但很能说明他的性格。他不是那种会徇私情的人。1952年11月,他调任解放军副总参谋长兼总后勤部部长,1955年被授予大将军衔。可到了1959年庐山会议,他因为直言批评“大跃进”中的浮夸风,被错划成“反党集团”成员,丢了所有职务。一直到1977年,他才复出,1986年去世,活了84岁。 从头到尾,黄克诚都活得硬气。他不怕得罪人,也不怕吃亏,哪怕是面对岳父的死刑,他也没动摇过自己的信念。这种人,在那个年代真不多见。 1952年那会儿,新中国刚成立没几年,社会上还有不少旧时代的烂摊子。鸦片这东西,害了多少人,毁了多少家,政府下狠手整治,完全是民心所向。黄克诚的岳父撞上了这股风,罪有应得。可对黄克诚来说,这不只是个法律问题,还是个道德考验。他要是保岳父,等于给那些犯罪分子开了口子;他要是啥也不管,又显得太冷血。他最后的选择,既顾了家,也守住了国。 这事儿还让人想到,当时的干部作风。黄克诚能这么做,说明他真把“法律面前人人平等”放心里。换成别人,可能早就动关系、走后门了。可他没这么干,反而给后人留了个榜样。 黄克诚的决定,不光影响了他自己,也影响了周围人对他的看法。有人说他太硬,缺了点人情味;也有人说他正直,是真共产主义者。其实,他这种硬,不是冷血,而是对信念的坚持。他用行动证明,一个有权力的人,也能管住自己,不为私利动摇。 再往大了说,这件事儿还反映了新中国初期的那股正气。国家刚建立,百废待兴,法律得立起来,风气得正过来。黄克诚的做法,正好跟这股潮流合拍。他没让个人感情凌驾于法律之上,也没让家庭拖累自己的信仰。这一点,值得琢磨。 历史上,像黄克诚这样处境的人不少,但选择各有不同。比如有些高官,家里人犯了事儿,他们要么睁只眼闭只眼,要么直接保下来。可黄克诚不一样,他不护短,也不包庇。他的“小忙”,不是为了救人,而是为了让人性在法律框架里有个喘息的空间。这种做法,既接地气,又有高度。 放到现在看,黄克诚的故事还是挺有嚼头的。咱们生活中,总会遇到亲情和原则打架的时候。比如,朋友犯了错,你帮还是不帮?家人出了事儿,你管不管?黄克诚的做法告诉咱们,感情归感情,但底线不能丢。法律也好,原则也好,都是社会能好好运转的根基,动不得。 再说,他这事儿也提醒大家,权力不是拿来给自己家谋福利的。黄克诚要是真保了岳父,可能一时风光,可长远看,他的口碑肯定保不住。他选了条难走的路,却走得值。