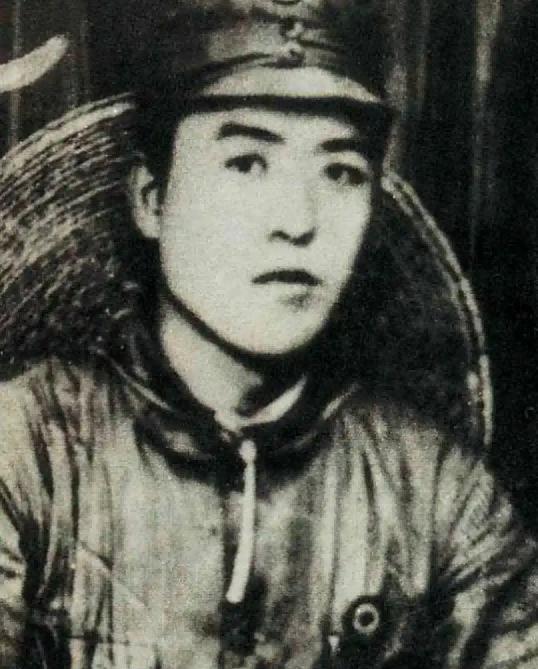

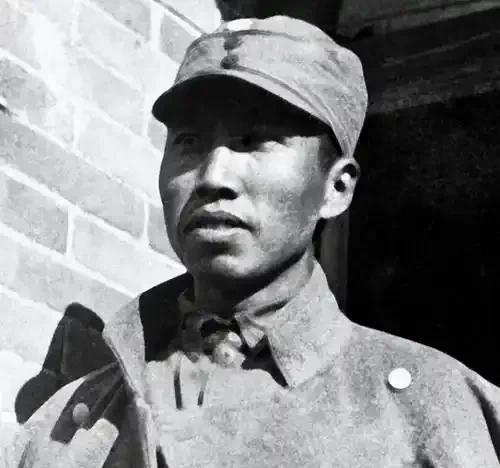

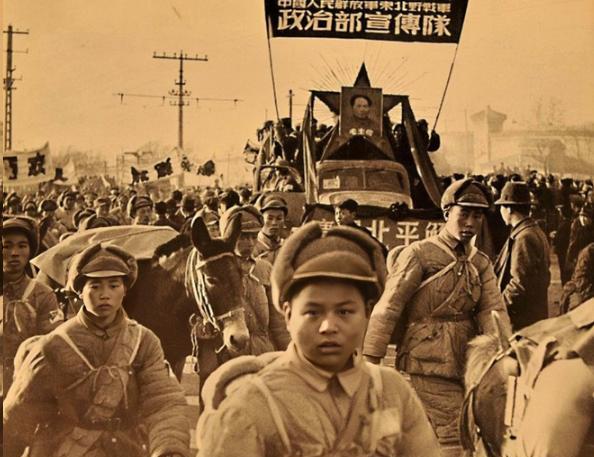

他一手创建最大抗日根据地,劳苦功高,建国后却只是小处长,为何 【1949年3月23日,西柏坡】“奇怪,怎么没看到黎玉同志?”门口的通讯员摸了摸警帽,嘟囔完又把目光投向热闹的会场。灯火下,人影幢幢,但那个瘦高个、戴圆框眼镜的身影始终没有出现。谁也没想到,这一次缺席,为他后来跌宕二十余年的仕途埋下伏笔。 七届二中全会是大势已定前的最后一次“排兵布阵”。各路功臣、新秀齐聚,既商定建国蓝图,也座次分明。罗荣桓、徐向前备受瞩目,同样来自山东根据地的黎玉却没能拿到入场券。很多年后,史料回头检索,才看清这张缺席证背后的层层阴影。 把时间拨回到1936年5月。那时的山东党组织支离破碎,与中央失联几近三年。延安挑来黎玉,让他去“捡回一根断了的骨头”。初到济南,他把几名秘密联络员约在城外坟地的松柏林里,借昏暗灯火宣读中央指示。风沙刮得人睁不开眼,但那晚,一份新的省委名单还是在黄土和斑驳碑影间定了稿。 紧接着的一年里,鲁西北特委、鲁东工委、胶东特委陆续恢复,零散游击队也被串成链条。黎玉的做法很“土”:轻机关、重基层,先把县区党组织撑起来,再由地方武装反哺主力。有人背后笑他“农民作派”,可结果却是半年不到,山东党员数量翻了好几番。 1937年七月卢沟桥枪声骤响。山东军阀韩复榘十万大军南撤,留下真空地带。黎玉抓住时机,临沂徂徕山一声枪响,第四支队的红旗插上山头。起义前三天,他只派人带走了两样东西——一张山东地图和一台手摇纺车。“有兵也得有粮。”他对警卫员解释。后来事实证明,这台纺车比两挺机枪更管用:百姓用它支援棉布,游击区的枪口才不至于饿弹。 到1938年夏,山东抗日武装已达20万人。从延安赶来的200名军政骨干加速了正规化,年底“八路军山东纵队”挂牌。在整编仪式上,罗荣桓拍着黎玉肩膀说:“咱这摊,鼻祖你当之无愧。”黎玉憨笑:“别抬举,我就是个泥腿子政委。”这句半玩笑的自谦,后来被战士写进墙报,成为纵队内部的口头禅。 抗战后期,山东根据地已囊括12.5万平方公里土地和2400万人口,军民数占全国解放区约五分之一。日军断粮、断道,却始终啃不下这块硬骨头。罗荣桓进山主持军区,黎玉兼副政委、省战时行政委员会主任。两人分工默契:罗帅练兵,黎玉撑后方。有人统计,1944年山东战时财政中,地方合作社贡献了六成税收和四成军需,可见黎玉“粮布先行”路线的成效。 1945年抗战告捷,中央决定“十万大军东北行”。山东独自提供六万之众,还配备棉衣枪弹齐全。罗荣桓率主力北上,黎玉留守临沂,边筹粮边修路,为后续支前队伍打下基础。那年冬天,山东缝纫工日夜赶制,两个多月里做出棉军衣七十五万套。分析后勤档案,如果没有这批御寒物资,林彪四野在长春外困守的日子至少要多牺牲几千人。 功劳簿厚厚一摞,风向却在1947年突变。华东局书记饶漱石进山东后,对黎玉的经济政策大为不满,归纳成一句“富农路线”。当时解放战争进入胶着阶段,内部不宜过多分歧。黎玉听完批评,只说一句:“先打赢仗。”随后写下自我检讨。中央忙着三大战役,没空细查,于是这张“富农”标签被临时钉在他身上。 正因为这份检讨没有结论,1949年二中全会拟定人员名单时,上级担心引起不必要争议,索性将他排除。也就有了西柏坡门口通讯员的疑惑。错过那场会议,意味着错过建国初期第一波高配职务。大战一结束,黎玉奉命南下上海,担任市委秘书长兼劳资处长,行政级别只是地厅级。相比曾经同事罗荣桓、徐向前升至元帅,他的职衔显得寒碜,但他本人似乎无所谓。 1953年,中央财经委抽调黎玉进京,先后在一机部、农机部、第八机部任副部长。位置是副的,工作却是实打实的主抓。那年他查出糖尿病,医生要他休养,他回一句:“文件不会等病好。”晚上回家,书桌上一盏绿罩台灯亮到凌晨两点,夫人谢青常劝“歇一歇”,他抬抬手指向那堆材料:“山东那会儿冷得骨头疼,也没见我躺过。” 1955年大授衔,电台里连续播报元帅名单,孩子们悄悄揣测父亲会不会也有大动作。黎玉听到“罗荣桓”“徐向前”时跟着笑,却只是掏笔在小本上打了两个对勾,然后继续核对设备引进清单。机关分房,他带头在意见表上写“不需”。子女找他诉苦,他只丢下一句:“新社会,不兴走后门。” 改革开放初期,党史部门重启山东抗日根据地资料整理。一些关键细节只有黎玉记得,他干脆把家里一间屋子改成档案室,亲自校对电报原件。1986年3月,中央和山东省委正式为“富农路线”案致函更正。病榻上的黎玉看完文件,笑了笑,“好,帐算清了。” 两个月后,即1986年5月30日,黎玉在北京逝世,享年八十。整理遗物时,家人发现他珍藏的,是那张1936年手写的山东地图,还有一台锈迹斑斑的手摇纺车。有人说,他的一生像那纺车,默默转动,把乱麻般的局面纺成结实布匹;也有人说,他的政治际遇起伏不平。