“慈母”这个称呼,中国人都是非常熟悉的,不过,这个词最早的意思,可不是“慈祥的母亲”,甚至都不是什么好词儿,没有人愿意当“慈母”。

在周公和孔子修订的《仪礼》一书中,就有对“慈母”的解释,说:“慈母者,何也?传曰:妾之无子者,妾子无母者,父命妾曰:女以为子。命子曰:女以为母。”

什么意思呢?就是说,如果一个小妾没有生下孩子,而另一个小妾有了孩子却自己早早去世了,这家主人就会让没有孩子的小妾抚养这个孩子,这个小妾就被称为“慈母”。

所以,并不是每个母亲都可以当“慈母”的,而是要满足很多条件,第一,必须是小妾,第二,必须没有自己的孩子,第三,必须另一个小妾早早去世了,留下一个孩子,她负责抚养这个孩子,才能成为“慈母”。

因此,“慈母”的意思并不是“慈祥的母亲”,而是苦命人,没有人愿意成为一个“慈母”。

不过,这只是周公和孔子定下来的老规矩,后来渐渐就没有人遵守了,“慈母”这个词也慢慢变成了我们现在的意思。

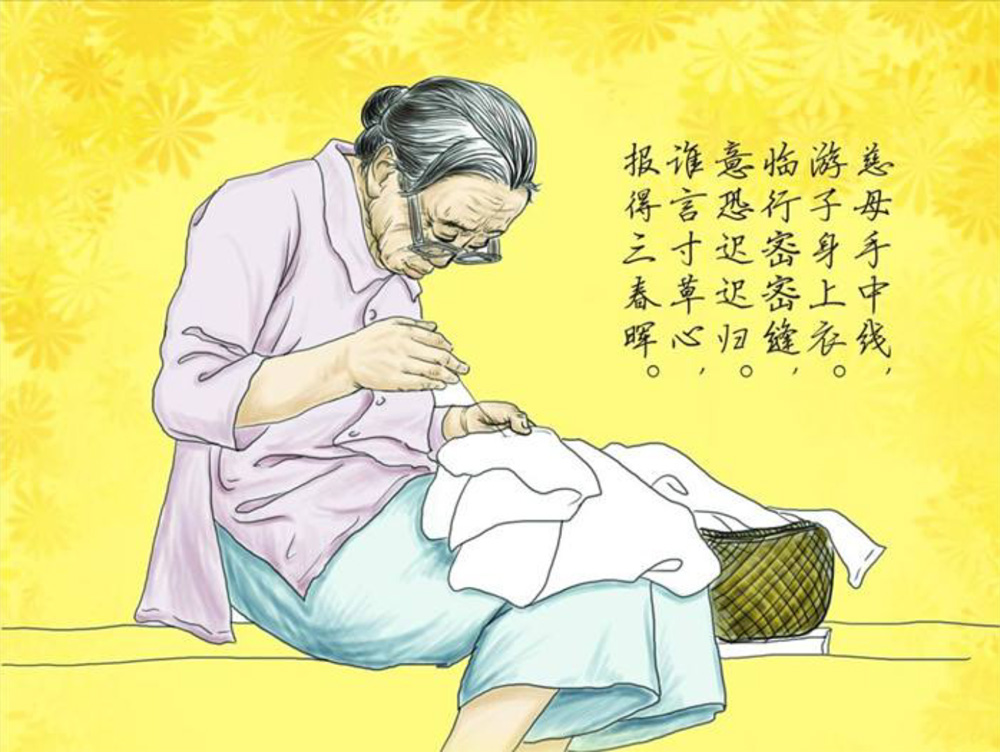

比如唐朝诗人孟郊写的《游子吟》:“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。”孟郊的母亲可不是小妾,而是父亲的正妻,所以这里的“慈母”,就是指“慈祥的母亲”。

另外,李白写过“曾参岂是杀人者,谗言三及慈母惊”,李商隐也写过“慈母方病重,欲将名医投”,都是指“慈祥的母亲”。