10岁女孩因刷短视频确诊强迫症:一场算法助推的心理危机与教育反思

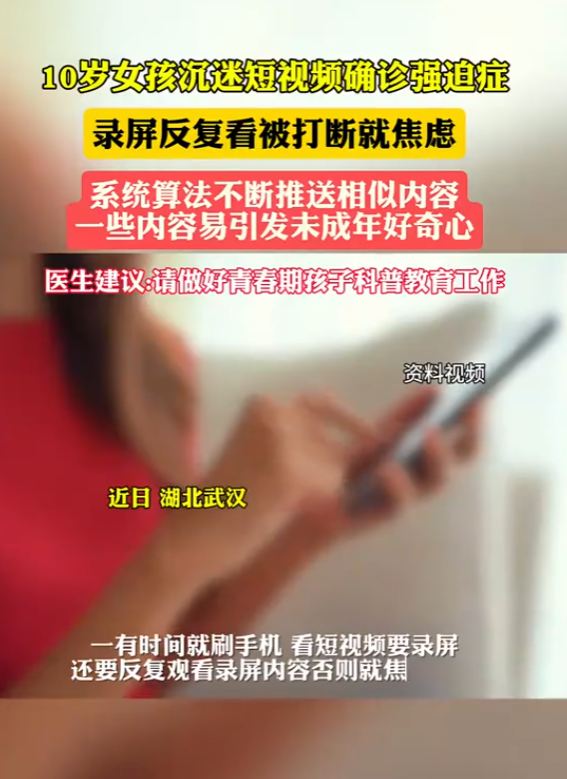

2025年4月,武汉10岁女孩小羽因沉迷刷短视频并伴随异常行为被确诊为强迫症。据武汉儿童医院精神心理科副主任医师刘敏介绍,小羽最初因误点赞一则“成年人恋爱”视频后,担心被父母和同学发现,逐渐发展出边刷视频边录屏、反复检查录屏内容的行为。这种强迫性行为持续数月后,导致其饮食、睡眠紊乱,成绩大幅下滑,最终就医确诊。

关键节点梳理:

触发点:误触点赞成人内容引发焦虑,为规避风险开始录屏;

行为升级:录屏后反复检查次数从数次增至数十次,刷视频时间不断延长;

功能损害:注意力无法集中、情绪失控,严重影响日常生活。

强迫症(OCD)是一种以反复出现的强迫思维和强迫行为为核心特征的精神障碍。患者会因无法控制的侵入性念头或重复行为感到强烈焦虑,且伴随明显的功能损害。例如,小羽的录屏检查行为即属于“强迫行为”,其目的是缓解因害怕暴露观看内容而产生的焦虑。

诊断标准:

强迫行为持续半年以上,或单次行为持续超1小时;

伴随严重情绪崩溃、睡眠障碍或社交功能受损。

从偶然行为到病症形成需要多久?小羽的案例显示,强迫症的形成是一个渐进过程:

初期:偶然事件(误点赞)引发焦虑,通过录屏获得短暂安全感;

中期:算法持续推送相似内容(如恋爱、恐怖视频),加剧心理矛盾;

后期:反复检查行为固化为“仪式”,最终发展为病态。研究表明,青少年因大脑前额叶发育不全、自控力较弱,可能在3-6个月内从强迫倾向发展为临床病症。

现象背后:多重社会与技术诱因算法推送的“心理陷阱”短视频平台通过完播率、点赞行为等数据精准推送内容,形成“信息茧房”。青春期儿童对两性、暴力等内容既好奇又恐惧,算法却不断强化这类内容曝光,导致矛盾心理升级为强迫行为。

家庭教育的缺失与误区过度控制:家长对儿童电子设备使用采取“一刀切”禁止,反而激发逆反心理;

情感忽视:小羽母亲未及时发现其焦虑根源,误判为“单纯手机成瘾”。

青少年心理发展的脆弱性青春期大脑对多巴胺奖赏机制敏感,短视频的即时快感易引发依赖。研究表明,45.8%的青少年存在短视频轻中度成瘾,其中5.9%达到重度,且成瘾者抑郁、焦虑风险显著升高。

如何避免悲剧重演?——多维干预策略家庭层面:情感支持与科学管理替代活动:用户外运动、手工创作等转移注意力,减少屏幕时间;

焦虑疏导:设置“焦虑瓶”鼓励孩子书写困惑,全家共同讨论化解;

渐进式脱敏:通过设定闹钟逐步缩短刷视频时间,培养自控力。

平台责任:算法伦理与内容监管青少年模式强化:限制敏感内容推送,增加“观看疲劳提示”;

家庭联动功能:允许家长查看孩子观看记录,及时干预异常行为。

教育与医疗协同学校心理课程:纳入“数字素养教育”,帮助学生识别成瘾信号;

早期筛查机制:对出现强迫行为的学生进行心理评估,及时转介专业治疗。

反思与呼吁:重建健康数字生态小羽的案例绝非孤例,而是算法时代儿童心理危机的缩影。据统计,约10%的“电子产品成瘾”青少年实际患有强迫症等心理疾病。解决这一问题需多方合力:

政策层面:立法限制针对未成年人的精准推送,严惩违规平台;

社会共识:摒弃“成绩至上”观念,重视心理健康教育;

技术向善:开发“反成瘾算法”,优先推送科普、教育类内容。

专家警示:强迫症治疗周期长、难度大,早期干预是关键。家长若发现孩子出现异常重复行为,应避免指责,及时寻求专业帮助。

这场由短视频引发的心理危机,不仅拷问着技术伦理,更揭示了现代教育中的情感盲区。唯有将“人”的需求置于算法之上,才能守护下一代的心理健康。