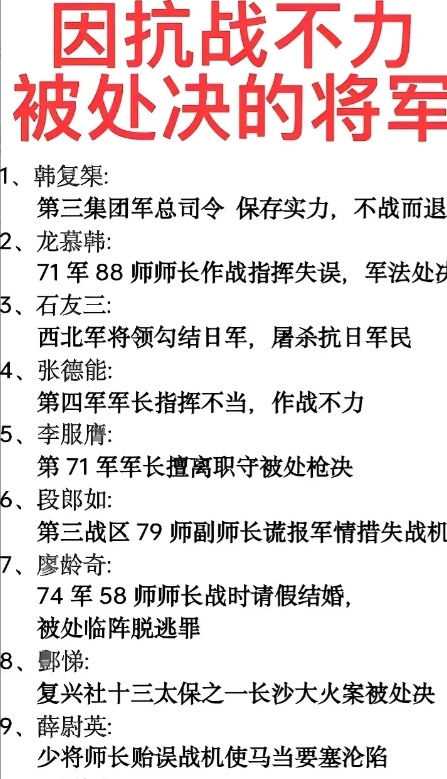

抗日时期被自己人处决的将军 韩复榘,1891年出生于河北省霸州的东台山村,生长于清末民初的动荡年代。当时,清政府内部腐败,国内局势混乱,而西方列强的压迫和侵略更是让中华民族处于水深火热之中。韩复榘的家庭经营着30亩耕地,但因为家中人口众多,生活十分贫困,经常三餐不继。 在这种艰难环境下,19岁的韩复榘选择加入了东进的潮流,闯关东到达辽阳,并最终加入了北洋军,初衷仅仅是为了谋得一份生计。由于韩复榘年轻时有过几年书籍的积累,写字工整,加之其外貌英俊,身材挺拔,意外得到了西北军阀冯玉祥的赏识,被提拔为司书生,直接在其麾下工作,从此他的军事生涯开启了快速的晋升之路。 随着时间的推移,韩复榘的军事地位逐渐上升,成为冯玉祥手下的重要将领之一,与石友三、孙连仲等人齐名,被誉为“十三太保”。然而,辛亥革命后,韩复榘与冯玉祥的关系开始出现裂痕,直至1928年,冯玉祥将其免去师长职务。 面对军事生涯的低谷,韩复榘转投蒋介石麾下,此举在后来的中原大战中起到了决定性的作用,使得蒋介石得以巩固国民党的统治,而西北军阀则日渐衰落。1930年,中原大战期间,韩复榘带领部队迅速控制了山东地区,同年9月被任命为山东省主席,开启了他八年的“土皇帝”时期。 在山东统治期间,韩复榘以铁腕著称,对政治和军事持绝对控制,常自行裁断,审判结果往往取决于他的一时兴致。尽管他对法纪的处理带有明显的个人主义色彩,但他也推动了一些利民措施,如大力发展教育事业,筹建国立山东大学,打击鸦片贩卖等。 1937年,随着卢沟桥事变的爆发,日本全面侵华战争拉开序幕,这一事件也成为了韩复榘命运的转折点。战争期间,韩复榘的态度摇摆不定,一方面不愿得罪日军,另一方面又试图维持与国民党的联系。尽管在外界压力下,他公开反对日方提出的“华北自治”,实际上却频繁与日军进行密切接触。 随着战争的深入,韩复榘的军事表现开始走向衰退。1937年12月,日军攻至山东,韩复榘的部队抵抗力度极弱,不久便大量溃败。蒋介石对韩复榘的信任跌至谷底,韩复榘在绝望中焚烧了山东省政府,带领部队撤离济南。 最终,韩复榘因其在战争中的表现不佳及与川军刘湘的勾结被蒋介石视为不可信赖,导致他在政治生涯中彻底失势。 为了巧妙地解决这一问题,蒋介石策划了一系列行动,旨在智取而非硬拼。初步计划是通过李宗仁将韩复榘引出其驻地。1938年1月7日,韩复榘在济宁接收到李宗仁发来的电报,邀请他前往徐州参加一个军政会议。 蒋介石计划在韩复榘抵达后,进一步邀请他进行私人会晤,以便在不引起公众注意的情况下将其软禁或控制。然而,韩复榘并非易与之辈。自从撤退至济宁后,他变得极度警觉,对蒋介石的意图抱有深刻的疑虑。 在反复权衡后,韩复榘决定不亲自前往徐州,而是派出其教育厅长何思源代表自己出席。蒋介石见计划未果,不得不转变策略,决定亲自出马,调整策略,将会议地点改为开封,并定名为“北方抗日将领会议”,试图通过更高规格的会议吸引韩复榘亲自出席。 对此,韩复榘虽初步犹豫,但在他的亲信和部下的再三劝阻下,其态度开始动摇。然而,他身边的一名特务却出人意料地支持他去开封,理由是解读了韩复榘前一晚的梦境——梦见自己骑白马向西奔跑,认为这是前往开封的吉兆。 韩复榘在综合考虑了开封的地理位置、自己与蒋介石的关系,以及出席会议可能带来的政治影响后,最终决定前往。 1938年1月11日,韩复榘步入开封,莫知此行将是命运的转折。蒋介石亲自主持了这场会议。尽管会场内汇聚了许多旧日的军事将领,大家对会议主题却知之甚少。韩复榘在会前与一些老朋友闲聊,未曾料到即将面临的严峻指控。 会议一开始,蒋介石没有任何委婉的引导,直接指责韩复榘在抗日战争中的表现。他斥责韩复榘在战场上未能有效抵抗日军,导致山东的失守。韩复榘虽一时语塞,但很快反驳,提及南京的失陷,暗示蒋介石也有不可推卸的责任。 韩复榘的直言不讳显然触怒了蒋介石。蒋介石的声音因愤怒而提高,而刘峙见状赶忙出面缓和局势。他拉韩复榘到院子中,低声告诫他需谨慎行事。韩复榘感谢刘峙的提醒和帮助,但他并不知道,这场会议只是一个精心布置的圈套。 不久,院子中突然出现了几名军统特务,他们将韩复榘控制并迅速押上了车,此后韩复榘便一直未能脱身。随着时间的推移,蒋介石的决定变得更加坚定。尽管有不少人建议仅罢免韩复榘的军职,但蒋介石坚决要将韩处死。1月24日晚上,一名特务打开禁闭室的门,告知韩复榘蒋介石要见他。韩复榘当时正在书写家书,他匆忙将信件折好藏入上衣口袋,随着特务下楼。 楼下站着一排佩戴黑帽的特务。感觉到不妙的韩复榘藉口要换鞋,企图回身上楼。然而,刚转身,身前的特务举枪射击,楼下的特务也随之开火。几声枪响后,韩复榘倒在血泊中,命丧当场。