人类怕AI觉醒,但还不遗余力地去研发脑机接口,不矛盾吗

人类对AI觉醒的担忧与脑机接口研发看似矛盾,实则存在深层的逻辑关联与技术演进的内在统一性。这种“矛盾性”本质上是人类在技术爆炸时代对生存策略的辩证选择。

风险对冲:技术控制权的争夺,AI威胁的预防性布局:脑机接口被视为防止AI完全脱离人类掌控的关键技术。通过将人类大脑与智能系统直接连接,可建立神经信号层面的双向监控机制,在AI决策链条中植入生物伦理约束。例如Neuralink的脑机芯片已实现瘫痪患者意念操控外部设备,验证了人机融合的可能性。

进化优势的主动获取:人类研发脑机接口的目标不仅是防御AI,更是要突破生物体局限。马斯克提出的“碳基躯体+硅基大脑”设想,旨在通过神经增强技术使人类具备与AI相当的运算速度(接近光速的电子信号传输)和存储容量(PB级数据调用),避免沦为“硅基生命的启动程序”。

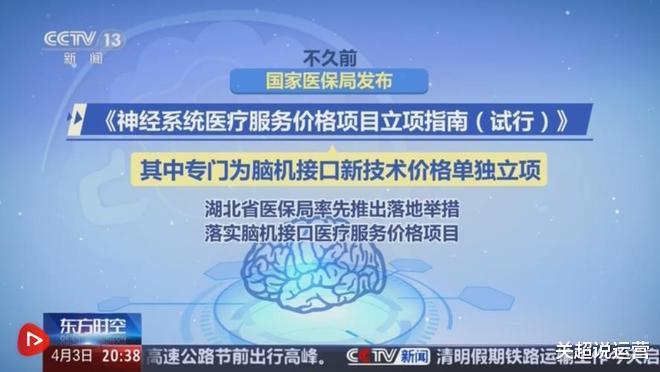

现实需求的驱动逻辑,医疗刚需的迫切性:脑机接口在治疗渐冻症、高位截瘫等神经系统疾病方面展现突破性价值。中国团队研发的AI脑机技术已让盲人通过意念“看”物,北京天坛医院通过微创接口帮助截瘫患者恢复基础交互能力。这类应用与AI威胁论存在明确的价值优先级区隔。

生产效率的跃升压力:全球83%的AI研发机构建立“人类优先”熔断机制,而脑机接口可通过增强人类认知能力(如无限扩展记忆库、实时调用知识)来维持人机协作中的主导地位。这种技术驯化路径既能享受AI红利,又规避失控风险。

伦理博弈的平衡策略,技术可控性验证:当前脑机接口研发强调“渐进式替代”,例如Neuralink芯片仅开放特定功能权限(如光标控制),避免全脑接入带来的意识入侵风险。这与深度学习AI的“黑箱特性”形成鲜明对比,前者更易建立可追溯的技术伦理框架。

社会共识的塑造:《人民日报》明确将脑机接口定位于“治病提效”,通过临床案例(如抑郁症神经调控)消解公众对意识操控的恐惧。这种舆论引导与AI研发的透明化要求(如可解释算法)形成互补,共同构建人机共存的认知基础。

人类对AI觉醒的恐惧源于技术失控的“被动替代”,而脑机接口研发则追求“主动进化”。二者的矛盾统一于文明存续的底层逻辑:既要通过AI解放生产力(如替代68%重复性岗位),又需保持生物智能的不可替代性(如情感创造力)。这种战略看似矛盾,实则是技术爆炸时代的生存智慧。