这周,武汉经开区含“星”量爆表!这里还有特惠待领取

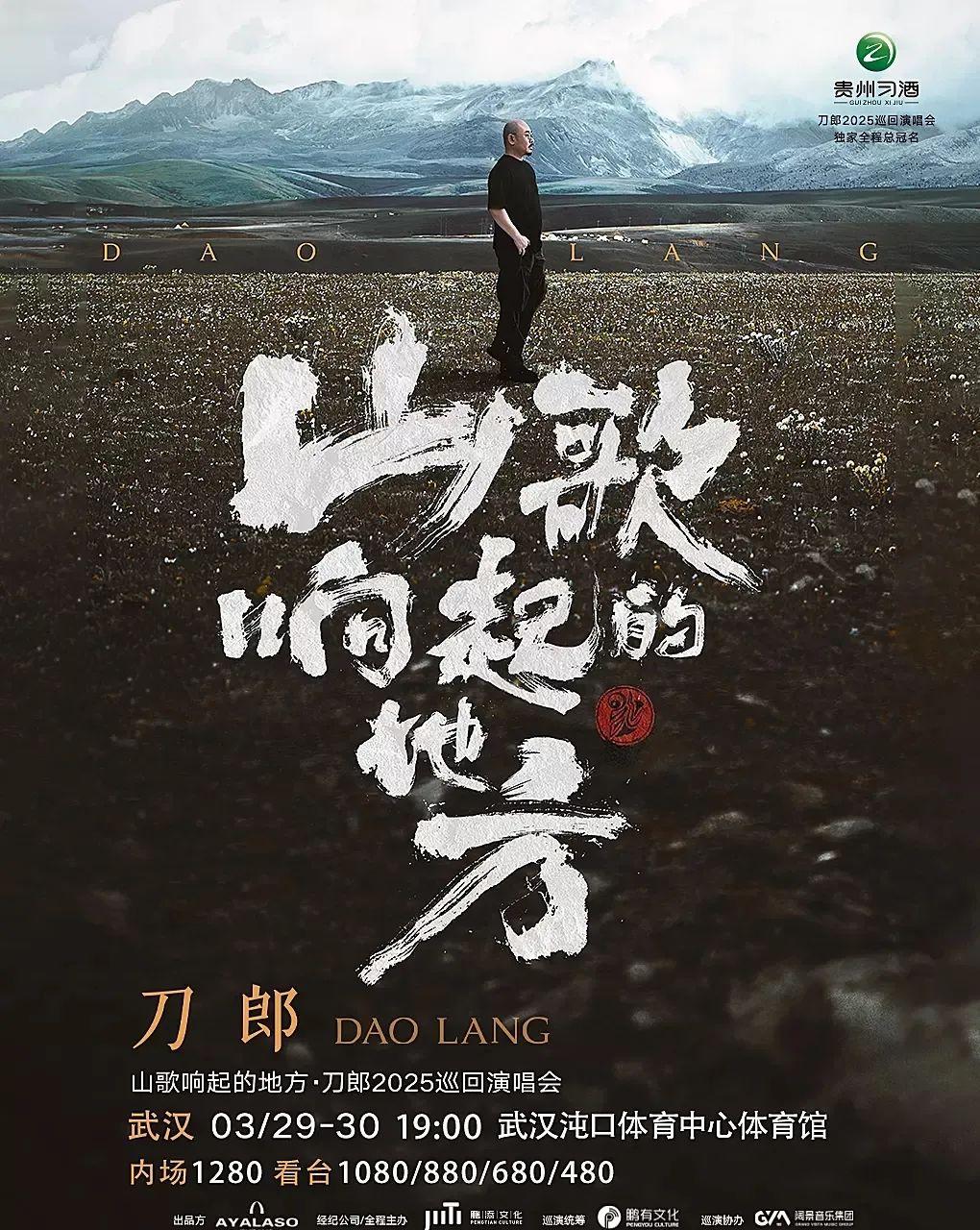

站在武汉体育中心五楼的观景平台向下望,广场上流动的粉色人潮与空中飘落的樱花形成奇妙共振。3月29日清晨,来自河南的00后小张拖着行李箱在自动售票机前排队,手机壳上的刀郎专辑封面在阳光下泛着微光。"原计划是看演唱会顺带赏樱,没想到这里藏着整个春天。"她的感慨,恰好印证着武汉体育中心正在经历的角色蜕变——从专业运动场到城市会客厅的华丽转身。

当《奔跑吧》节目组的摄像机扫过合和篮球馆的穹顶结构,观众在娱乐竞技中不期然读懂了这座建筑的工业密码。始建于2002年的场馆群,其钢结构体系与沌口汽车产业集群形成奇妙呼应。节目组特别设计的"齿轮迷阵"游戏环节,将武汉"中国车谷"的产业基因编码进娱乐叙事,这正是文旅融合4.0时代的典型特征——文化符号的深层次嫁接。

刀郎演唱会带来的"现象级"消费浪潮更值得玩味。预售开启当天,武汉体育中心周边3公里内的酒店预订量同比激增470%,这个数据远超同期周杰伦长沙演唱会的320%增幅。文旅局最新监测显示,每张演唱会门票带动周边消费达2380元,形成"1+N"的消费矩阵。有趣的是,35%的购票者选择将行程延长为三天两夜,主动解锁军山新城飞行营地、硃山渔乐公园等二线景点。

场馆运营方创新的"消费凭证"体系正在重构文旅生态。凭演唱会门票享用的半价喜剧演出、特惠滑雪体验,本质是构建"流量共享池"。这种打破行业壁垒的协作模式,使武汉体育中心园区商户的日均营业额较平日提升5.8倍。更令人称道的是"啊呀啦嗦"账号与本地餐饮的直播联动,让五境花园的樱花慕斯成为社交平台爆款,印证着"内容即渠道"的新零售逻辑。

傍晚时分的武汉体育中心呈现魔幻现实图景:篮球馆内的综艺拍摄紧张进行,露天广场的市集飘来热干面香气,停车场变身临时艺术展区。这种时空折叠的盛况,源自场馆运营方对"第三空间"的前瞻布局。将46%的非赛事时段开放给市集、展览等轻型业态,看似损失了场地租赁收入,实则培育出持续引流的长尾效应。

建筑设计师王敏的改造手记透露玄机:拆除部分固定看台形成的阶梯式休憩区,暗合年轻人"碎片化社交"需求;夜间灯光系统预设的16种情景模式,让场馆在不同时段切换运动场、音乐厅、露天影院等角色。这种柔性空间设计使场馆日均人流量稳定在1.2万人次,较传统运营模式提升7倍。

周边业态的共生进化更显精妙。联投丽笙酒店推出的"追星管家"服务,包含演出造型指导、应援物资代购等特色内容;中交五洲皇冠酒店研发的"声波助眠套餐",用定制白噪音帮助歌迷恢复精力。这些看似细微的服务升级,实则是住宿业从功能供给转向情感供给的质变。

未来磁场:城市更新的非线性叙事武汉体育中心的蜕变轨迹,为后疫情时代的城市更新提供新注解。当我们将镜头拉远,会发现沌口片区的路网亮化工程、智慧停车系统、AR导航装置等配套升级,共同编织成"15分钟体验圈"。这种系统化改造思维,使该区域文旅消费转化率比全市平均水平高出42%。

更深远的影响在于人才磁极的形成。毗邻场馆的智能网联汽车测试场,正吸引大批年轻工程师定居。他们组建的"极客夜跑团"定期在体育中心举办科技主题路演,这种产学研的自然交融,让片区夜间经济有了智力资本的加持。统计显示,周边科创企业员工文旅消费频次是武汉均值的2.3倍。

站在城市运营的维度观察,武汉体育中心的成功本质是空间运营权的让渡与重组。政府退居监管者角色,将内容生产交给市场机构,用政策工具打通文旅要素流动壁垒。这种"风筝式管理"模式,或许能为同质化严重的城市更新运动提供破局思路。

结语当最后一片樱花飘落在体育中心的景观水池,这场关于城市磁场的实验仍在继续。从单一功能体到多元能量场的进化,武汉体育中心用二十年完成华丽转身。它提醒着我们:真正的城市地标从不是混凝土的堆砌,而是生活方式的具象化呈现。下一次,当你在某座场馆观看演出时,不妨留心观察那些在廊柱间流转的欢声笑语——那正是城市生命力的生动注脚。

此刻的武汉,体育中心穹顶的灯光划破夜空,与黄鹤楼的飞檐形成奇妙对话。这座把工业记忆转化为情感消费的城市,正在书写文旅融合的新范式。或许在不远的将来,每个城市都会找到属于自己的"磁场公式",让坚硬的城市建筑生长出柔软的生活温度。