他曾是红四军第三号人物,排在朱毛之后,若不早逝或成开国元勋

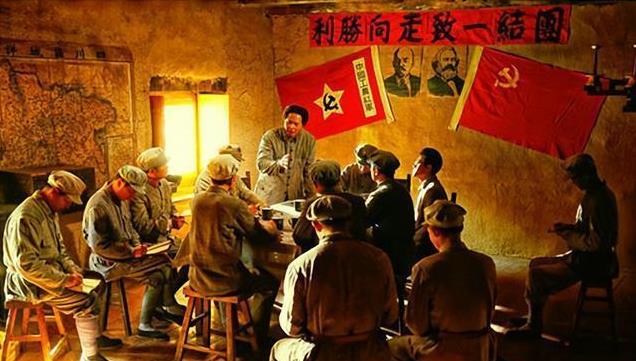

1929年,对于中国工农红军来说是个特别重要的年份。那年五月,红四军的前委书记毛泽东因为生病无法继续工作,于是军长朱德自然而然地接过了前委书记的职责。红四军从江西转战福建后,队伍迅速壮大,各项工作任务也日益繁重。面对这种局面,前委既要负责军队事务,又要处理地方事务,实在有点力不从心。经过一番深入探讨,他们决定对红四军的最高党组织——军委进行重组。这一举措标志着,在暂停运作长达四个多月后,红四军的前委即将重新启动其日常工作。根据历史资料记载,这支军事指挥机构被当时的党内文件标注为"临时性军事委员会"。负责主持工作的是由上海中央军事部调任的一位干部,此人姓刘名安恭,担任了临时军委的主要领导职务。

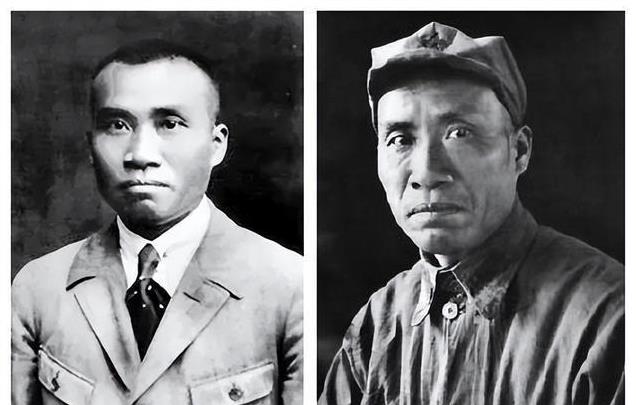

在中共党史的记载中,刘安恭的名字时不时会出现,但关于他的描述却总是寥寥数语。这种点到即止的写法,反而让他显得格外神秘,让人忍不住想要了解更多。刘安恭的真实身份,直到二十世纪八十年代才逐渐被揭开。刘安恭比毛泽东和朱德都年轻,1899年出生在四川永川县(现属重庆)。18岁时,他获得公费留学德国的机会,在德国待了几年后,24岁回国,加入了川军第二十军。在担任该军高级参议期间,他加入了中国共产党,随后还参与了南昌起义。大革命失败后,他被送往苏联进修了一年多。学成归国后,很快就被党中央安排到红四军,担任临时军委书记。

关于红四军的记载有很多,但很少涉及刘安恭加入的经过。唯一清楚的是,在刘安恭来之前,红四军领导层多次请求中央派遣能干的干部来协助工作。显然,刘安恭正是中央选派来支援红四军的优秀干部。傅柏翠曾是红四军的高级军官,后来还当过福建省人民法院的院长。他回忆说,在红四军任职期间,经手的文件和信件上,刘安恭的签名总排在朱德和毛泽东之后。从这一点就能看出,刘安恭在当时红四军里是仅次于朱毛的第三把手。刘安恭从1929年5月加入红四军起,就一直在重要岗位上工作,历任临时军委书记、政治部主任和第二纵队司令员等多个关键职务。

刘安恭这个人,说起来挺复杂的,很难简单几句话就概括清楚。不过大家对他的评价倒是挺一致的:首先,他打仗时总是冲在最前面,特别勇敢;其次,他念过不少书,文化程度很高。朱德提到,1929年8月1日南昌起义两周年纪念会上,刘安恭向红军战士们预言了一场全球性的大战即将来临,并详细讲述了他认为的避免方法。让人意想不到的是,他所预言的正是后来发生的第二次世界大战。刘安恭和朱德之间有很多相似之处:两人都来自四川,都有在德国和苏联留学的经历,还都曾在川军服役,后来也都成了红四军的重要军事指挥者。因为这些共同点,他们之间的互动更加频繁,关系也更加紧密。

刘安恭与朱德形成鲜明对比,他身上带有浓厚的西化色彩,缺乏本土气息。他对中国革命特色的军队建设知之甚少,在军事实践中大量套用苏联模式,甚至连思维方式都沿袭了苏联的那一套。刘安恭在红军中推行了一系列独特的管理方式,比如让部队分头行动、实行全员选举制以及领导岗位轮换制。这些举措最终给他的政治道路带来了不小的负面影响。刘安恭刚到红四军时,大家都对他寄予厚望。那时,毛泽东指出“党内的确存在一些问题,必须得改”,朱德也提到“咱们红四军长期搞游击战,是时候好好整顿一下队伍建设和训练了”。

就在这个关键时期,刘安恭被派到了红四军。那时候,红军上下对中央派来的人都寄予厚望,所以刘安恭一到任,立刻就被委以重任,成为红四军的高层领导,肩负着重要使命。刘安恭凭借“钦差大臣”的特殊地位,在未充分掌握红四军实际状况时,就草率下达了不切实际的命令。他简单粗暴地将部队干部划分为“支持中央”和“反对中央”两派,这种做法无疑夸大了组织内部的矛盾,将问题人为地复杂化了。刘安恭的行为引发了红四军内部的矛盾,很多党员对他的做法感到困惑和反感,认为他背离了党的基本原则。六月初,在白砂召开的红四军前委会议上,经过投票表决,36票支持、5票反对,最终以绝对优势取消了临时军委的建制。

刘安恭不再担任军委书记,转任红四军第二纵队的负责人,而政治部主任的职位则由前委委员李任予接替。一个月后,蒋介石调动江西、福建、广东三省的国民党军队,对红四军和闽西根据地展开联合围剿。刘安恭带领第二纵队迎战敌军,接连取得多场胜利,充分显示了他出色的军事指挥能力。1929年深秋,在广东大埔石下坝的一场激战中,年仅三十岁的刘安恭壮烈殉国,献出了自己宝贵的生命。刘安恭在红军中算得上是个文武双全的杰出将领,不仅胆识过人,还受过良好教育。他若未早逝,将实战经验与军事天赋相结合,很可能在中国革命中扮演更重要的角色,甚至有望成为新中国奠基人之一。参考书籍包括人民出版社的《红一方面军纪实》、解放军出版社的《中国工农红军第一方面军人物志》和《中国工农红军第一方面军史》等资料。