康熙帝对胤礽的苛刻教育兼纵容以及立储问题的不确定导致父子失和

清朝的康熙帝玄烨自8岁登基以来,在位时间长达61年,在这漫长的皇帝生涯里,他经历了无数惊涛骇浪。而让他一生中最为烦恼,最为煎熬的事就是他的爱子皇太子胤礽堕落,使其被迫两度废立太子,其本人也大伤元气,减损阳寿。

第一次是在康熙四十七年(1708年)十月废胤礽的太子之位,在《废太子诏》里,康熙帝的用词达到了恨之入骨的程度,列举了胤礽不法祖德,不遵朕训,肆恶虐众,暴戾淫乱等罪行,胤礽简直就是十恶不赦的恶棍。在废除胤礽之位后,诸子眼见储位虚悬,争相卷入了争夺储位的冲突,为了堵塞诸子的争储之路,康熙帝又不得不重新将胤礽复立为太子,理由是胤礽被镇魇,得了狂疾,今狂疾已愈,复立其为皇太子。但康熙帝和胤礽的关系已经破裂,断难恢复。康熙五十一年(1712年),康熙帝又以胤礽“狂疾未除,大失人心”为名,将胤礽的太子之位废除,并将其圈禁,并声明“后若有奏请皇太子已经改过从善,应当释放者,朕即诛之”。胤礽至此已经不得翻身。

但事实上胤礽一开始绝对不是不可救药的庸才。据史书记载,太子胤礽天资聪慧、仪表堂堂、身体健康,在康熙的培养下,文武双全,为康熙帝所钟爱,所谓“太子通满、汉文字,娴骑射,从上行幸,赓咏斐然”,“年八岁,能左右射”。在北京供职的法国神父白晋也对胤礽大加称赞:“英俊端正的仪表在北京宫廷里同年龄的皇族中是最完美无缺的。他是一个十全十美的皇太子,以致在皇族中,在宫廷中没有一个人不称赞他,都相信有朝一日,他将像他父亲一样,成为中华帝国前所未有的伟大皇帝之一。”

而胤礽从一个标准的十全十美的未来帝国继承人恶变成了一个十恶不赦,狂疾不治的罪人,最后被废,自然有许多因素交织在一起。但在众多因素中,康熙帝应该首当其冲承担主要责任,正是由于其教导失当,成为了胤礽恶变的主要因素。

重压和溺爱使胤礽走向恶变苛刻的教育

康熙帝对胤礽的寄托的期待极其迫切和沉重。康熙帝立胤礽为太子的年份是在康熙十四年(1675年)六月初三日,“理密亲王允礽,圣祖第二子。康熙十四年十二月乙丑,圣祖以太皇太后、皇太后命立为皇太子。”十二月十三日,康熙帝于太和殿举行册封大典,授予胤礽皇太子册、宝,正位东宫,十四日正式颁诏天下,下诏说:“自古帝王继天立极,抚御寰区,必建立元储,懋隆国本,以绵宗社无疆之休。朕缵膺鸿绪,夙夜兢兢,仰惟祖宗谟烈昭垂,付托至重;承祧衍庆,端在元良。嫡子胤礽,日表英奇,天资粹美。兹恪遵太皇太后、皇太后慈命,载稽典礼,俯顺舆情。谨告天地、宗庙、社稷。于康熙十四年十二月十三日,授胤礽以册、宝,立为皇太子。正位东宫,以重万年之统,以系四海之心。大典告成,洪恩宜霈,所有合行事宜,开列于后。于戏。主器得人,益笃灵长之祜。纶音式涣,用昭浩荡之仁。布告中外,咸使闻知。”此时吴三桂兵锋正盛,清朝已处于风雨飘摇的阶段,康熙帝在此时册立太子就是决定继承汉地嫡长子继承皇位的历史传统,做出与汉地宗法、儒家伦理充分合流的心态来确定皇权的连续性和稳固性,太子作为“国本”和未来的天命所归,自然是清帝国政治合法性的一块金字招牌。所以康熙帝对胤礽的教育问题上,用心极为操切,有种一万年太久,只争朝夕的迫切感,恨不得第二天胤礽就成为一个文武兼备、满汉通透的优秀君主,在他看来,只有这样,大清法统的天命所归才有最佳的说服力。所以,康熙帝给胤礽安排了极为窒息的课程。以康熙二十六年(1687年)六月初十为例:

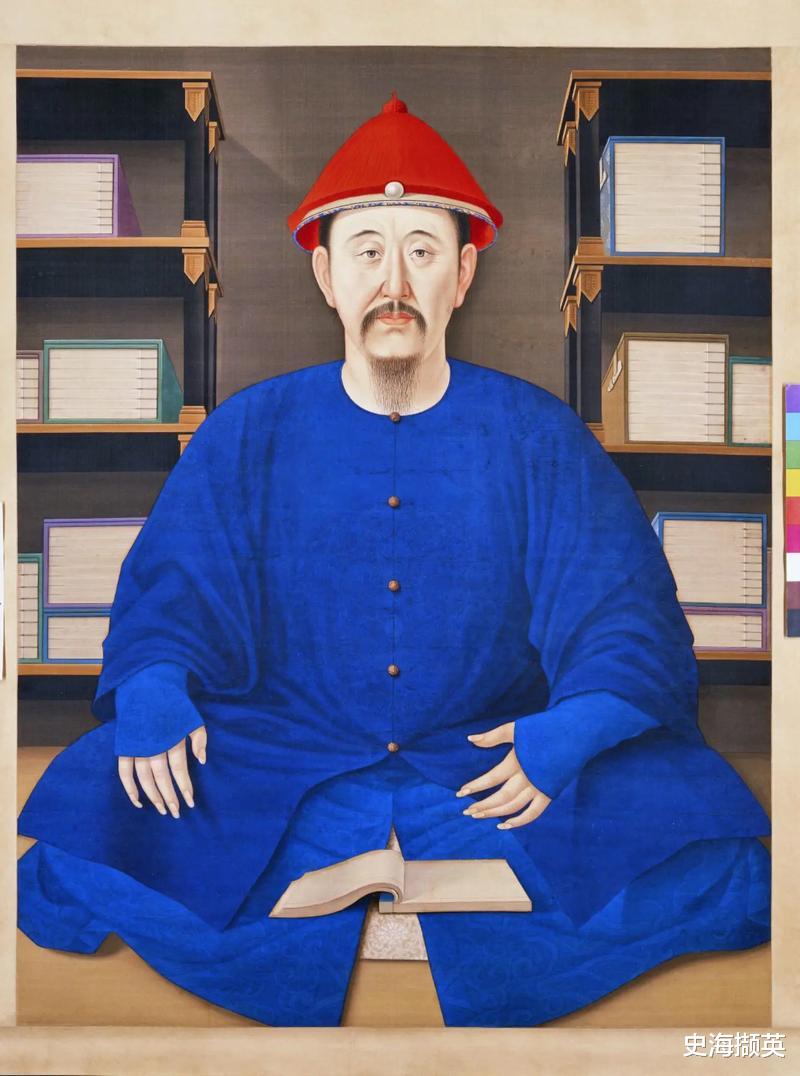

爱新觉罗・胤礽

早上大概在5点到7点,皇太子进入无逸斋读书,在师傅们的“监督”下,开始朗诵《礼记》,经书中的各个章节。而后开始了背诵阶段,令师傅汤斌听他背书,根据康熙帝的意志大概要背120遍才算完事,之后练楷书数百字。7点到9点,康熙帝在上完早朝之后来到无逸斋检查太子功课,并让身为饱学硕儒的师傅们严厉督责,不得弄虚作假,“不能读书,饰以为能读;不能讲书,饰以为能讲,若此者废人类矣”。

太子在用过饭后,继续练字。直到中午,天气暑热,“皇太子不挥扇,不解衣冠”,凝神端坐,伏案练字。再练字后又开始诵读《礼记》等书120遍。

在中饭过后,康熙帝又来斋中督察诸位皇子功课,命诸皇子同来侍读,其间抽查考校功课,并强调阅读典籍“以一百二十遍为率”的重要性。当然,这个时候有时候还会安排射箭。17点到19点这个时间段开始命皇子们张靶射箭,此时天色已晚,皇太子一天的功课终于结束。由于第二天凌晨3点还要温习功课,便要在8点就寝,就寝时间约为7个小时。

当然,这只是康熙帝给胤礽安排的基本课表,想必正常人从动不动“一百二十遍”已经体会到了其中的窒息感。康熙帝的要求不仅于此,他为了把太子培养成全才,兴之所致,他还会给胤礽安排额外的天文、数学等课程。康熙帝自言,对皇太子“面命而提,自幼时勤加教督,训以礼节,不使一日暇逸”,在自己严格的教育下,“皇太子从来惟知读书,嬉戏之事一切不晓”。

康熙帝对胤礽功课的迫切,就连胤礽的师傅们都看不下去,觉得再如此下去,恐怕适得其反。汤斌说道:“皇上教皇太子过严。”而顾八代对康熙帝的一百二十遍教育法颇有微词,“顾八代曾言其太多,谓只须数十遍便足”。但康熙帝显然并没有把那些师傅的话放在心上,依旧是我行我素,用他的话来说就是,“朕殊不以为然”。除了书上的内容,康熙帝还经常让胤礽参加行政事务,把自己总结的帝王之术和治国之道一股脑传授给这个嫡子。

爱新觉罗・玄烨

不得不说,康熙帝在培养太子的能力方面还是很成功的。在他亲征噶尔丹期间,太子留守,用人行政让康熙帝非常满意。对太子不少处理事宜的朱批都有“这事甚好”,“好。此补授者适宜”等词汇。表示皇太子监国很让人放心,“皇太子所问甚为详尽。明究事理,同朕之心,朕不胜喜悦。况尔在宫稳坐泰山理事,故朕在外放心无事”。

总而言之,康熙帝对胤礽的期许,相比于平常父母的望子成龙实在显得过于沉重,使胤礽自幼承受极大的心理压力,很容易产生抑郁等症状,史书记载胤礽在第一次废太子后,有“言动失常”,“啖饭七八碗,尚不知饱。饮酒二三十觥亦不见醉”的暴饮暴食表现,就是心理精神疾病爆发的集中体现。当胤礽承受不住这种压力崩溃,成为康熙帝眼中的逆子之时,当然就会反噬父子关系。

无节制的溺爱

尽管康熙帝在施教于太子时严厉督导。但可能是出于对皇太子幼年丧母的补偿心理,康熙帝对胤礽生活却极为惯纵,给予了他过高的生活待遇和政治地位,胤礽所享受的生活特权几乎和康熙帝的拥有的一模一样,“皇太子饮食、服御、陈设等物,较之于朕,殆有倍之”。这一点得到了康熙朝重臣李光地的印证,“一立后,起居服物一同帝制,到底不妥”。

在物质享受方面,皇太子也有优先权,且在特权方面好的不可思议。《康熙朝满文朱批》有一份关于康熙帝全面削减宫中伙食费用的清单,像康熙帝本人所食用的猪肉就从25降到20斤,大阿哥胤褆所食猪肉从12斤降为8斤,其他皇子、嫔妃所食猪肉都有下降,只有太子、皇太后的规格没有下降,康熙帝推崇以孝治天下,皇太后的伙食保持原样尚在情理之中,皇太子的伙食未降低丝毫,说明康熙帝的对太子的宠爱确实过分。

至于在礼仪方面,诸王、大臣对太子行“两跪六叩礼”,和康熙帝本人的三跪九叩礼仅有一步之遥。太子出行的时候也和皇帝一样走中门。在外交上,属国李朝表文中没有回避胤礽的名讳,惹得康熙帝大发雷霆:“又朝鲜国王李焞题请将伊妃闵氏斥废,册副室张氏为妃。上顾大学士伊桑阿问曰:‘此奏表内称伊室为后宫,且遇皇太子名亦不避讳,于例可否?’伊桑阿奏曰:‘外藩将伊室称为后宫,非礼。不避皇太子名,尤属不合。’上曰:‘“册立王妃,令该部察例。表内违,一并察议具奏。’”

爱新觉罗・玄烨

康熙帝一方面对太子教育过严,期望过高,在胤礽身上投注了不切实际的重托。一方面又对胤礽的生活极为惯纵溺爱,其行为不端又尽量容忍,胤礽的恶变是其苛刻教育兼纵容的必然反映。而这一点和李世民教育李承乾的方式和结果也是大同小异。

太子被废的深层次因素满洲旧俗与中原嫡长子制的冲突

康熙的虽然在原则上使用了中原王朝历来奉行的立嫡立长的建储办法,但也只是局部继承,其内心仍然有对“满洲旧俗”的认同感,这个满洲旧俗就是清入关前,皇帝往往向成年子侄分配臣属与军队,构成了皇帝身边的核心小圈子,在清廷崛起阶段,这套制度发挥了无可替代的作用,毕竟“打虎亲兄弟,上阵父子兵”的模式很让人放心。

而表现在康熙帝身上就是,他虽然对皇太子的培养方面倾注了很大一部分心力,但也绝不允许其他皇子无能,对他们功课和能力的培养也很上心,并在成年之后,给予了他们相当大的权力,“十四个皇子中,有十个长得都仪表堂堂,才气焕发”,他们或轮班处理军国大事,或查办大案要案,甚而带兵出征,长此以往,皇子们各成派系,成为了一个个小集团,形成了一种“各争雄长”的既视感,能力越大,野心越大,他们也难免觊觎皇储的位子,偏偏康熙帝又是一个在位时间超长的雄主,在这个格局下,胤礽这个太子之位始终处于风口浪尖之上,时间越久越危险。

康熙帝内心深处的不安全感和胤礽的冷漠交织,使父子关系出现裂痕

康熙帝年少时就卷进了政治斗争,其内心往往缺乏安全感。而胤礽本身性格特征里可能任性、冷酷、对亲情淡漠等因素又对父子失和起到了推波助澜的作用。

比如康熙三十五年(1696年),康熙帝二征噶尔丹时期,他频繁写谕旨向胤礽表达自己的思念,希望得到胤礽的回应,但胤礽回复不够及时,让康熙帝大为恼火,遂一顿斥责。康熙帝的内心充斥写不安全感,其个人情感又很丰富、敏感,从在亲征期间发谕旨的频率极高和在内容上的事无巨细就可以看出来,他对胤礽的感情是极其深厚的。但胤礽的回复就有点例行公事的味道,这种“小事”积累多了,就会让康熙帝对胤礽有一种不忠不孝的感觉,继而形成怨恨:“朕因遥远恐太子惦念,故将朕等于此处妥善而行之情由,反复缮写遣之,为何与朕无一复信,缮写如此多之书信亦有毫不辛劳之理乎?嗣后朕不再多写矣。”

爱新觉罗・玄烨

康熙四十七年(1708年),皇十八子胤祄身患重病(后离世),胤礽“毫无友爱之意”,康熙帝终于情绪爆发,成为废黜胤礽太子之位的导火索之一。

综上所述,胤礽被废的悲剧主要是储位制度痼疾以及新、旧制度的碰撞。而康熙帝对胤礽教育的失当应该负很大的责任。