最后一家也跑了,欧洲药企迁往中国,中国在经济战中“躺赢”

2025年5月7日,北欧制药界的一则重磅消息如同一颗深水炸弹,在全球医药产业掀起惊涛骇浪。

有着百年历史的欧洲抗生素巨头雅赛利宣布,将关闭其位于丹麦哥本哈根的最大生产基地,并将整体业务迁往中国,仅保留位于布达佩斯的欧洲业务。

据了解,雅赛利的历史可以追溯到1923年,历经百年风雨。

从一家区域性制药企业成长为欧洲抗生素领域的中流砥柱,也是欧洲最后一家能够独立生产关键活性药物成分(API)的制造商。

在其产品序列中,万古霉素盐酸盐堪称“抗生素中的最后一道防线”,是治疗耐药菌引发的败血症、心内膜炎等重症感染的关键药物。

这类药品不仅被欧盟列为战略储备物资,更赫然出现在世界卫生组织(WHO)的基本药物清单中,其重要性不言而喻。

所以雅赛利的撤离,对于欧盟来说无疑是一记沉重打击。

长期以来,欧盟致力于减少对亚洲医药供应链的依赖,提出“医药本土化生产”战略,试图重塑欧洲在全球医药产业中的核心地位。

雅赛利作为仅存的关键API制造商,其迁走意味着欧盟失去了最后一块抗生素生产的“战略拼图”。

此前投入数十亿欧元打造的本土医药产业生态,将面临崩塌风险。

在医疗安全层面,雅赛利的离去更带来隐忧。

欧洲医疗体系对万古霉素等关键抗生素的年需求量高达数千吨,一旦供应链断裂,将直接威胁到重症患者的救治。

即便欧盟启动应急采购机制,但从亚洲进口药品不仅面临运输周期长、物流成本高的问题,更可能在关键时刻受制于人。

这种局面,与欧盟追求的“医药自主可控”目标背道而驰。

那么,究竟是什么原因导致雅赛利迁出欧洲,投向中国的“怀抱”?

“逃离”背后的原因

“逃离”背后的原因面对外界的猜疑,雅赛利的首席执行官科赫给出了所有人答案。

他坦言公司在欧洲的生产运营,其实已经陷入了持续亏损的泥沼。

近年来,欧洲地区不断攀升的生产成本,如人力成本的显著增长,加上原材料价格的不稳定,使得企业在生产环节的支出大幅增加。

与此同时,欧盟在医药产业方面的补贴支持长期缺位,与亚洲、北美等地对医药企业的扶持力度形成鲜明对比。

在这种内忧外患的情况下,雅赛利的利润空间被极度压缩,企业生存压力犹如泰山压顶。

继续在欧洲维持现状生产,已然看不到扭转亏损的希望,转移生产业务成为了企业得以存续的唯一选择,这也是他无奈之下为企业寻得的一线生机。

而中国市场正在以其广阔的发展前景、完善的产业链配套以及不断优化的营商环境,吸引着欧洲企业纷纷东进...

中国“躺赢”背后的实力

中国“躺赢”背后的实力中国医药产业的根基之深,从一组数据可见端倪。

截至2024年底,全国规模以上医药制造业企业数量突破8000家,总产值达到3.5万亿元人民币。

形成了涵盖化学原料药、生物制品、医疗器械等全链条的产业集群。

长三角、珠三角、京津冀三大医药产业带,不仅汇聚了全球70%以上的药用玻璃产能,更掌握着超过40%的抗生素中间体生产技术。

这种完整的产业链生态,让企业无需跨国调配原料,仅在半径200公里内就能完成从基础化工原料到成品制剂的全流程生产,本土采购便利性远超欧美分散的产业布局。

而且在2024年,全球医药贸易规模普遍下滑5.2%,但中国医药进出口总额逆势增长3.8%。

这种稳定不仅体现在庞大的市场容量上——中国年药品消费量占全球总量的18%,更在于其抵御风险的能力。

当欧洲因能源危机导致生产成本飙升时,中国依托完备的能源体系和规模化生产优势,将原料药平均生产成本控制在国际水平的70%左右,为企业提供了稳定的生产环境。

政策的连贯性更成为吸引外资的磁石。

自“十四五”规划将生物医药列为战略性新兴产业以来,中国连续出台20余项专项政策。

从研发投入加计扣除到进口设备关税减免,构建起全周期政策支持体系。

苏州生物医药产业园、成都天府国际生物城等园区,不仅提供“拿地即开工”的审批绿色通道,还设立百亿级产业基金。

这种政策红利叠加效应,使得外资企业在中国的投资回报周期平均缩短1.5年。

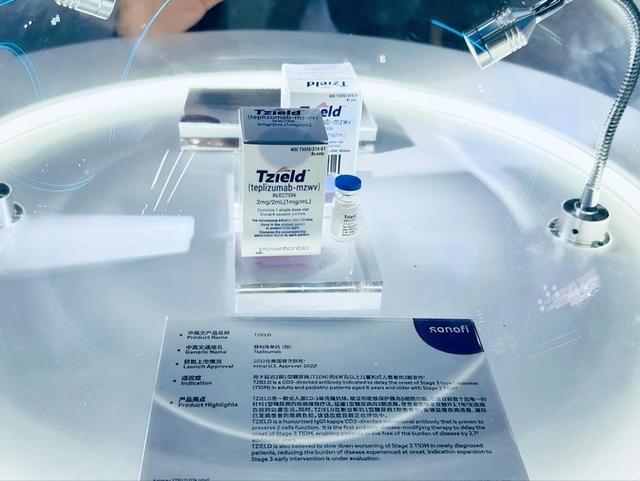

国际信誉的提升则为合作打开新通道。

2023年,中国药品监督管理局(NMPA)与美国FDA、欧盟EMA实现药品注册数据互认,意味着中国生产的药品无需重复检测即可进入全球主要市场。

这种信任背书带来直接效益:2024年,中国医药产品通过国际认证的品种数量同比激增62%。

雅赛利选择中国,正是看中了这片土地上逐渐形成的“全球医药制造认证高地”。

随着“一带一路”倡议的深化,中国医药产业正加速融入全球经济网络。

中欧班列开辟的“医药冷链专线”,将药品运输时间从海运的45天压缩至12天;与东盟共建的跨境医药产业园,实现了原料、技术、市场的无缝对接。

当雅赛利的设备在东方轰鸣运转,这不仅是一家企业的选择,更是全球医药产业向中国投下的信任票。

参考文献

参考文献