清代的驿站具体是如何管理的,一般要配备多少马匹和人员?

【先来讲州县驿站的人员配备情况】

驿站作为古代重要的交通与通信机构,其核心职能涵盖两大方面。一方面,承担着中央与各省之间公文传递的重任,凭借高效有序的体系确保政令通达;另一方面,负责接待各类差使,并为之提供相应的物资供应。此外,在特定情形下,驿站还会为殉职或阵亡的官员提供车船等交通运输服务,以彰显对公职人员的抚恤与尊重。

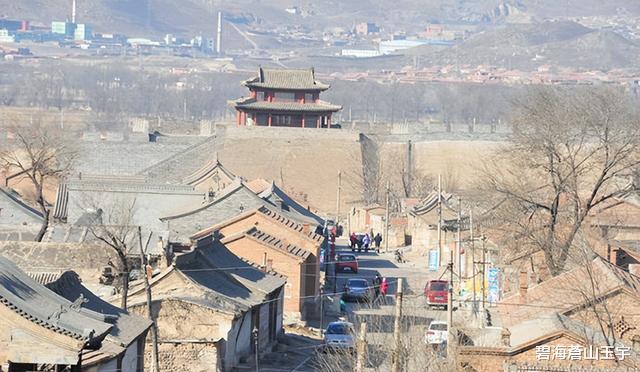

各州县驿站的设置规模,依其业务承载量而定。通常,处于交通枢纽、事务繁杂之地的州县,驿站数量较多,人员与马匹的配备亦更为充足。然而,并非所有州县皆设有驿站。部分州县因地理位置偏离交通干道,不具备设置驿站的条件,例如江苏省阜宁县,便未设立驿站。

在未设立驿站的州县,公文传递工作亦不可或缺。为此,州县衙门会特意配备数位“健快”(即信差),负责在毗邻州县间承接并递送公文。

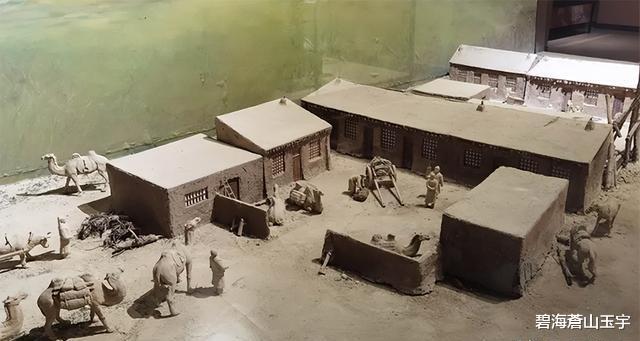

在古代邮驿系统中,各驿站皆配备有驿马,并设有司职的驿夫。驿马的配备数量并非固定不变,而是依驿站所处地理位置及交通繁忙程度有所差异。据载,于交通要道且事务繁杂之州县,驿站额定配备的驿马数量通常在六十至七十匹之间;而交通相对次等的驿站,所配备的驿马数量则仅二三十匹,甚至更少。

依据兵部相关规制,每配置二匹驿马,即需设马夫一名。此外,驿传体系中还涵盖递夫、白夫、青夫、杠夫、轿夫、担夫、差夫等诸多司职人员。为使众人对这一体系有更为直观明晰的认知,御史特以湖北应山县为典型事例展开阐释。

同治时期,湖北省应山县境内布局有四处驿站。经系统规划,配置驿马总计160匹,配备马夫80名,长养排夫155名。具体而言,县城站配备驿马20匹、马夫10名、排夫80名;广水站配置驿马60匹、马夫30名、排夫30名;观音河站则设驿马60匹、马夫30名、排夫30名;平靖关站配备驿马20匹、马夫10名、排夫15名。为保障马匹健康,四处驿站均设有若干兽医。此外,遇驿站事务繁忙之际,还会征调民夫以充实人力。

【再说州县驿站的管理】

在一般认知中,驿站的最高行政长官常被认为是“驿丞”,然而,历史事实并非全然如此。自清朝初期起,部分州县推行由州县官员兼任驿站管理职责的制度,在此情形下,诸多驿站并未专门设置驿丞这一职位。特别是进入雍正时期后,清政府实施大规模裁撤驿丞的举措,最终仅留存少量地处偏远的驿站,依旧保留驿丞进行管理。

朝廷裁撤驿丞这一举措背后的缘由值得深入探究。驿丞,作为品秩未入流的基层吏员,却掌管着驿站每年数额颇为可观的经费。这些经费少则数百两白银,多则可达万两以上。鉴于此,朝廷从财政管理与权力制衡的角度出发,对将如此巨额钱粮交付于未入流的驿丞之手,心存顾虑,这无疑是促成裁撤驿丞决策的关键因素。

然而,追根溯源,其根本缘由并非出于疑虑或担忧,而是鉴于特定历史时期,特别是烽火连天的战争阶段,用兵之地的驿站在公文递送、公差往来等事务方面极为频繁。基于此实际状况,不得不征调当地民众充作民夫,以保障相关事务的顺利运转。

鉴于驿丞的官职层级较低,从其职权范围及执行能力来看,实难承担此等重要使命。唯有州县官凭借其相应的权力与职责,方具备解决该问题的能力。有鉴于此,乾隆朝大学士王杰于《请覆实亏空变通驿站疏》中明确指出:

每年于驿站所支钱粮,数额自数百至数千不一,然皆交付品级低微之官员管理。此举措,既未遵循审慎规范之原则,且每逢紧要公务或护送军事差务等情形,驿站额定马匹数量常显不足,往往不得不借助民力以济事。基于上述缘由,经议定后,做出裁撤与变革之决策。

在王杰所呈奏疏里,清晰且明确地阐释了朝廷裁撤驿丞一职,并转而令州县进行兼理的缘由。

从理论层面审视,此观点确具合理性。然而,在具体的实践操作进程中,实则面临诸多挑战。究其缘由,各州县之驿站通常设置于远离州县城之地,这就导致州县官员在行使管理职权时,存在较大阻碍,难以实现直接、有效的管控。

通常而言,对于那些至关重要且事务繁重的驿站,会委派亲信人员进行管理;而针对地处偏远、业务规模相对有限的驿站,依然维持驿丞的设置。

【最后再说以州县官管理驿站的弊端】

在清代,针对驿站管理构建了一套严谨的制度体系,从法律维度而言,制定了一系列详尽的限制条款,旨在严禁往来人员违规使用驿站资源。然而,在实际执行过程中,这些规定于基层层面的贯彻落实却面临重重困难。

在官场这一特定场域中,尊卑秩序至关重要。彼时,上级差遣人员滥用驿站资源的现象屡见不鲜,且常伴有敲诈勒索行径。清初之际,多数驿站由驿丞负责管理。鉴于驿丞官职低微,尚未入流,那些位高权重的官员难以对其实施敲诈勒索。原因显而易见,驿丞年俸微薄,仅有三十余两白银,且并无其他额外进项,官员从其处所能获取的利益着实有限。

相较于其他官员,州县官的情况别具一格。上差深知,州县官握有征调民力之权。虽无法公然实施敲诈勒索行径,但却能以堂皇之由,提高接待规格。例如,依据规定仅可调用10匹驿马,然而实际操作中,调用30匹乃至更多的情况亦屡见不鲜。

当驿站坐落于交通要冲、事务繁剧之地时,州县官员的处境愈发艰难。在此情形下,他们几乎每日都遭受往来官员的敲诈勒索。尽管朝廷明确规定,州县官员拥有向兵部申诉的权利,然而,鉴于申诉可能导致官职不保乃至获罪的严重后果,鲜有人敢于冒险为之,大多只能选择默默忍受。