从21人到16人:解密明朝太庙功臣名单背后的权力密码

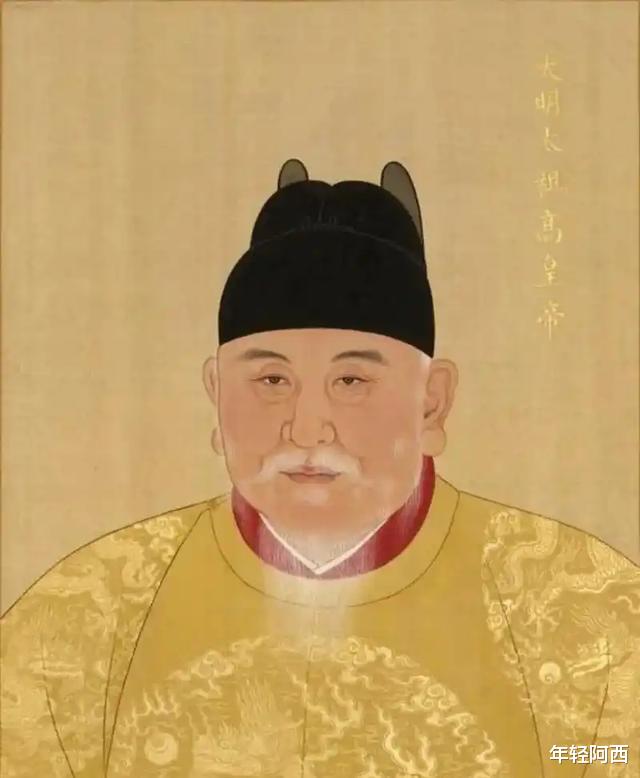

在北京的那个劳动人民文化宫里,有座红得发亮的高墙围起来的地方,那里头啊,以前是大明王朝最最庄严的太庙。这座庙啊,从永乐十八年,也就是1420年开始建的,是个皇家的祖宗祠堂。里头不光放着朱家皇族的牌位,还藏着个秘密,这个秘密就是用功臣的名字写成的政治故事。

根据《明史》里头的《礼志》部分记载啊,从洪武年间一直到崇祯那会儿,总共有21个大功臣被选中,可以享受配享的待遇。不过呢,嘉靖皇帝搞了个改制,人数就减到了16个。每次名单上有变动,其实啊,都是皇上和大臣们权力斗争的小九九。

【一、洪武建制:武勋集团的巅峰时刻】

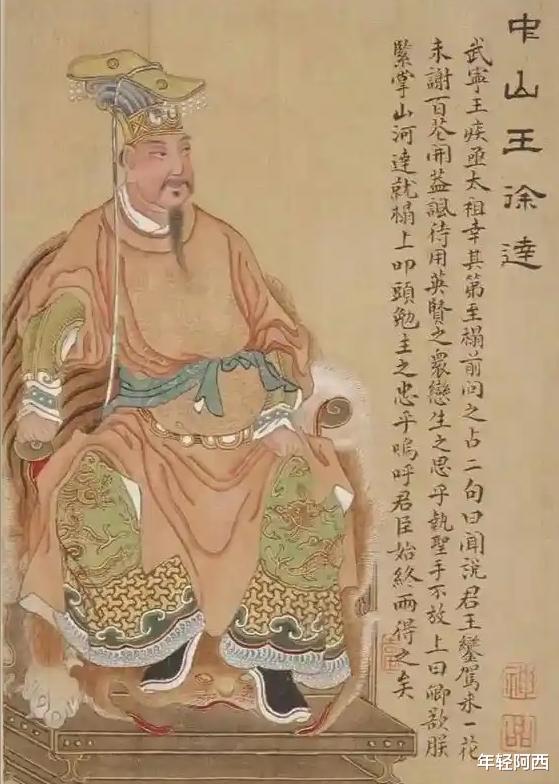

1369年,也就是洪武二年的头一个月,南京的太庙开始有了个新规矩,那就是选六位大将来一起享受祭祀。这六位就是徐达、常遇春、李文忠、邓愈、汤和、胡大海。根据《明太祖实录》的说法,这个规矩是朱元璋自己定的。他在太庙东边放了六个神龛给这六位大将,而西边则是留给皇后的。

这六位都是立下赫赫战功的大将:徐达成功打下了元大都,常遇春把陈友谅的队伍打得落花流水,李文忠跑到北方去跟蒙古人干了一仗,邓愈则把西南地区给平定了,汤和在东南地区也是大展拳脚,胡大海呢,虽然在浙东战斗中不幸牺牲。

洪武二十三年,也就是1390年,胡惟庸那个案子终于有了结果,一下子牵扯出好多人。李善长虽然已经退休八年了,但还是被翻出来削了爵位,连带着他原本享有的配享荣誉也给取消了。

根据礼部留存的记录,那时候太庙里头,原先的塑像给撤了,换上了木牌位。不过呢,徐达、常遇春、李文忠这三位大佬的塑像还是留着没动,至于邓愈、汤和、胡大海,他们仨的塑像就先挪到边上的配殿去了。

这次变动恰好符合了朱元璋的策略:汤和聪明地主动上交了兵权,最后得以平安过完一生;相反,那个掌握大军权的蓝玉,第二年就因被牵扯进谋反的案件而被处死了。

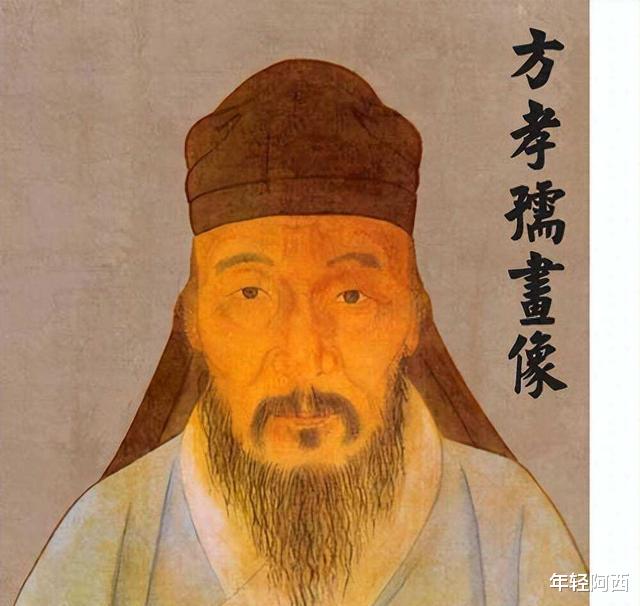

建文年间,虽然时间不长,但它的改革措施确实给人们留下了深刻的印象。根据《奉天靖难记》这本书的说法,方孝孺当时有个想法,想让齐泰和黄子澄在祭祀时得到特殊的待遇,就是把他们加进配享的名单里。不过,这个想法被礼部尚书陈迪给拦下了,他反对的理由书里没具体说是什么。

靖难之变结束后,朱棣把建文帝那时候搞的所有礼制变革都给取消了,不过呢,他没动徐达这些开国大将们在祭祀里享有的位置。

【二、永乐到正德:名单震荡中的权力博弈】

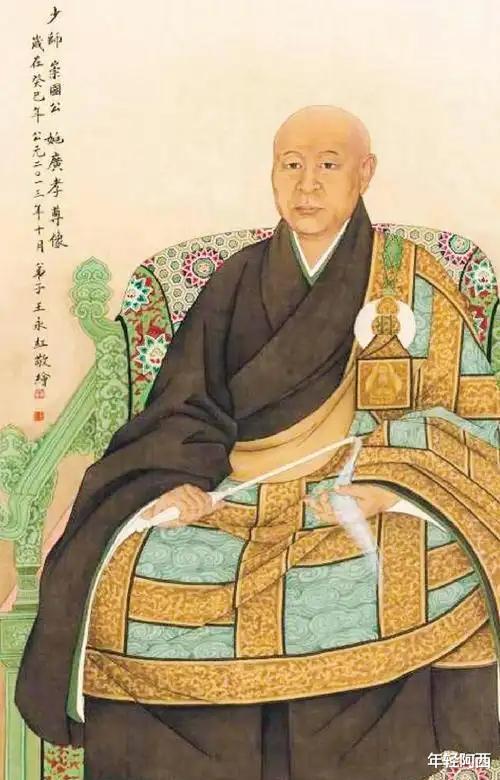

永乐十六年,也就是1418年,姚广孝这家伙被特别选进祠堂,这可是打破了之前只有开国大将们才能享有的待遇。他这位常穿黑衣的“宰相”牌位该放哪儿,成了大家争论的焦点。按理说,他应该排在那些武将的最前面,但最后却只能排在徐达后面。《明太宗实录》上说的是为了“彰显谦逊”,但其实是因为徐皇后,也就是徐达的女儿,那时候还活着呢。

洪熙元年,也就是1425年的时候,张玉和朱能这两个人被放进宗庙里祭祀,这事儿意味着靖难之战里立下大功的那帮将领,算是真正站到了权力的最中心。得说明一下,张玉其实是在永乐四年的时候被封为荣国公,到了洪熙元年,又被追加祭祀的荣誉。

宣德十年,也就是1435年的时候,太庙的布局有了大变动。根据明朝的《明宣宗实录》记录,杨士奇、杨荣和杨溥因为他们的大功劳,被供奉在太庙里,这可是文臣头一回享受这样的待遇,算是开了先河。

不过,查了查《太常续考》这本书,能发现点新情况,就是“真正的入祀时间其实是在成化五年,也就是1469年,而宣德年间那会儿,只是给追赠了个谥号。”

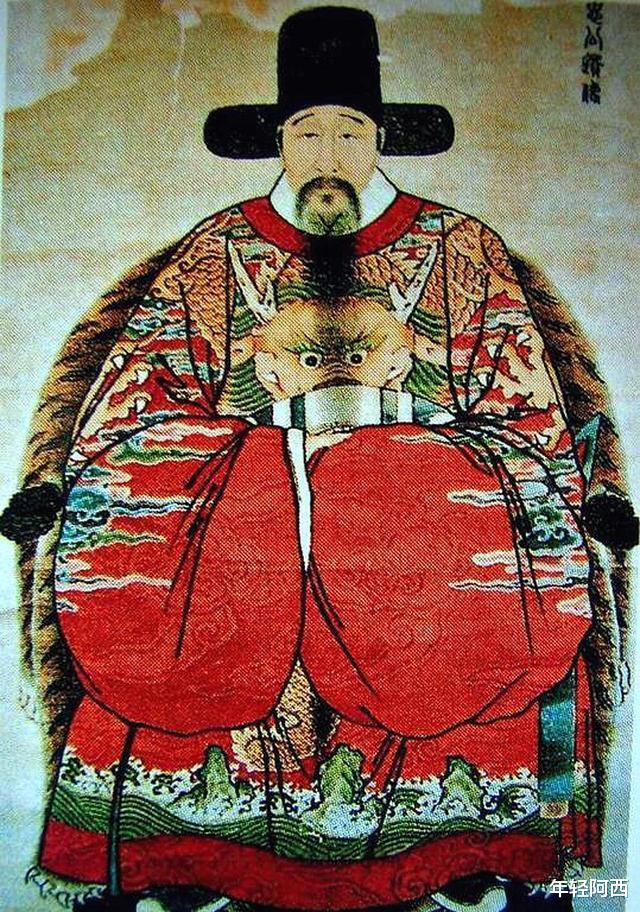

在正统时期,英国公张辅被供奉起来,算是给武勋集团挽回了点面子。不过呢,他的牌位还是被摆在了文臣的后面,这明摆着权力中心已经变了。

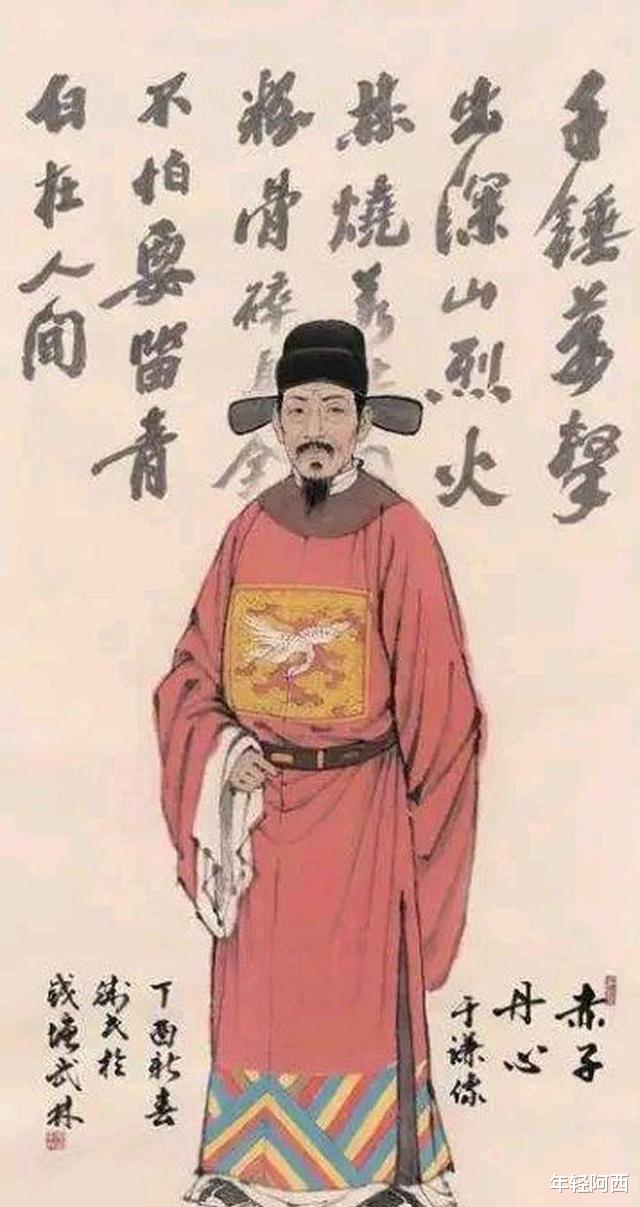

从成化到正德这段时间,名单这事就没啥进展了。到了弘治皇帝那会儿,有人提起过让于谦也享受祭祀的事儿,但就因为一些“性质问题”给放下了。根据《明孝宗实录》里头写的,1498年那会儿,兵部尚书马文升提出了这个建议,结果内阁大臣们找了个“不合适”的由头,就给拒绝了。

这种局面反映出皇帝对功臣集团的防备心理:根据记录,从成化到正德这68年里,公爵的数量从5家涨到了12家,不过这些公爵里面,没有一个能享受到特别的待遇。

【三、嘉靖改制:16人名单的最终定型】

嘉靖九年,也就是1530年那会儿,太庙那边闹了回大地震,这事儿挺大。皇上,也就是世宗,他借着要改宗庙制度这个机会,动手把原来宗庙里供奉的21位先祖名单给缩减了,最后只留下16位。

在那五个人被排除在外的事情里,姚广孝是因为他是个和尚,所以祭祀活动就不让他参加了。刘基呢,是因为犯了事被踢出局。张玉和朱能,他们跟兴献王那边有过节,所以也被撤了下来。

《明世宗的真实记录》里头明说:

庙宇制度变动让空间布局大变样。到了嘉靖十五年,也就是1536年,太庙进行了大改造,变成了新模样,而那些功臣的牌位呢,也从原来的东西两侧厢房,挪到了寝宫两边的配亭里。

新设了16个石头神龛,与某种说法相吻合,每位有功之臣都配备了青铜酒爵一个、竹编果盘两个、木制盛食器两个,供奉的祭品标准调整为每份包含羊和猪各一头。

《大明会典》里头写了,徐达祭祀用的东西,从洪武那时候开始,就变得少了好多,这就表明他的地位掉了不少。

万历早期,情况有过一阵子的放宽。在张居正推行变革那会儿,他琢磨着要把王守仁加到祭祀名单里,结果保守派的人不乐意了,他们用一堆老套的理由给挡了回来。

万历十二年,也就是1584年那会儿,张居正本有机会得到配享的殊荣,可谁也没想到,他一死,事情就翻了个个儿,他被彻底清算了。《万历邸钞》这本书里头提了,说他的木主牌位被撤了,就这么成了明朝头一号,先被追赠配享后来又给取消的文官大臣。

【四、崇祯绝唱:名单凝固与王朝末日】

1627年,也就是天启七年的那会儿,阉党搞出了一场大笑话,这事儿把制度上的问题都给扯出来了。魏忠贤让御史李蕃去上书提个啥建议,结果内阁的老大施凤来直接给拦下了,没让他成。

这次事件让配享制度的威严迅速崩塌。到了崇祯元年,也就是1628年,在清查魏忠贤党羽的过程中,人们惊讶地发现,居然有人偷偷雕刻了魏忠贤的神位,藏在了太庙的隐蔽墙里。

崇祯末年真是凄凉又悲壮。根据《崇祯实录》的记录,1643年孙传庭打仗牺牲后,崇祯皇帝本打算追封他并让他享受祭祀,可户部尚书倪元璐却出来劝阻,说不该这么做。

南明弘光朝廷后来给史可法、左良玉等人补发了荣誉,但那时候,北京的太庙早就在战火中被烧毁了。

说说崇祯十七年太庙里剩下的东西吧,那16块楠木做的牌位里,徐达的牌位上金漆都快掉光了,常遇春的牌位上裂纹到处都是,剩下的那些牌位更是惨,被虫子咬得都是洞。

李自成的大军骑兵轰隆隆地撞破了太庙的大门,门槛碎了一地。在那尘土飞扬、牌位碎片四溅的场景里,“胜”与“败”两个字眼仿佛交织缠绕,就像是一幅描绘了权力游戏最终篇章的昏暗画卷。

这份刻板的名单揭示了一个事实:皇室费尽心机构建的荣耀制度,终究还是没能抵挡住历史大潮的洗礼。