俄专家提醒:警惕美正在培养中国版戈尔巴乔夫,切勿重蹈苏联覆辙

在五六十年代那会儿,苏联可是全球舞台上的大红人。这个地盘从欧洲一直延伸到亚洲的庞大国家,在军事上跟美国那是杠上了,谁也不服谁。而且,他们在科技方面也是牛气冲天,一个接一个地创造奇迹。

1957年那会儿,世界上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”嗖的一下子飞上了天,把夜空都给划亮了,这事儿可把西方世界给惊得不轻。然后啊,到了1961年,加加林又坐着“东方1号”飞船,成了第一个飘进太空的人。这一系列的大动作,让苏联在跟美国的太空较量里,那是一马当先,领先了好大一截呢。

说到工业方面,苏联在20世纪60年代那会儿,重工业的生产值可是嗖的一下升到了全球第二的位置。不论是钢铁制造,还是机械制造,从挖矿到金属冶炼,苏联那一套计划经济下的工业体系,真的是既庞大又全面。

说到教育和科研,苏联那真的是挺厉害的。他们的高等教育系统特别棒,培养出了好多优秀人才,给国家的发展加足了动力。苏联科学院那可是藏龙卧虎,有好多顶尖的科学家都在那儿。他们在物理啊、数学啊、化学啊这些基础科学上,都搞出了不少大动静。还有那些诺贝尔奖得主,他们的研究成果对苏联在核能、航天这些高科技领域的发展,起到了关键性的作用,给苏联打下了坚实的基础。

不过,别看苏联外表挺强大,其实它内部也有不少大问题。最大的一个问题,就是经济体制太死板了。在战争时候和刚开始发展重工业那会儿,计划经济确实挺管用。但时代一变,它的毛病就越来越多了。企业没有那股子想创新的心思,做出来的产品质量也参差不齐,消费品老是不够用,这事儿到处都见。

80年代初那会儿,苏联的经济增长变得越来越慢,科技创新能力也赶不上西方了。说起军备竞赛,虽然苏联在数量上还能跟美国比划比划,但论起质量和技术,那差距可就明显了。特别是计算机、电子这些新行业,苏联和西方的差距那是越拉越大。

现在,老百姓的生活正被一连串的经济和社会难题给困扰着。东西不够分、物价飞涨,还有环境越来越差,这些问题都变得越来越显眼。大家心里头的不满啊,也在一点点地憋着。有些有学问的人,在背后开始琢磨着改革这事儿有多重要,但在那个时候的政治环境里,他们可不敢明着说出来。

1985年春天,54岁的米哈伊尔·戈尔巴乔夫接过了苏联最高领导人的接力棒。这位在斯塔夫罗波尔边疆区成长起来的政治家,脑袋里装满了新奇的想法,心里憋着一股改革的劲儿,想给这个老气横秋的体制带来点新鲜血液。他搞了个“新路子”、“透明度”还有“大变革”这三个大招,就想通过一系列的改动,把苏联从下滑的路上给拉回来。

说到经济方面,戈尔巴乔夫可是下了不少功夫搞改革,他想让市场多发挥点作用。他先是让大家可以试着做点小买卖,不再像以前那样什么都得国家管。接着,他还打算让企业们能像股份那样,大家都能参与进来。不过啊,这种一步步试着走的改革方法,很快就碰壁了。国企的老大们对这事儿不太上心,觉得改不改都行。工人们呢,又怕丢了饭碗,心里七上八下的。而那些当官的,更是想尽办法给改革使绊子。这样一来,改革的路就不好走了。

说到政治上的大变动,戈尔巴乔夫搞了个“透明化”的新招,就是让大家想说啥说啥,新闻也自由播。这一搞,苏联的老百姓政治热情高涨得不行,到处都是新成立的社会团体,媒体也开始大胆揭露社会上的种种问题。可话匣子一打开,那些憋了好久的社会矛盾就一股脑儿地冒了出来。大家不再藏着掖着,直接对共产党的领导地位提出了疑问,还吵着要搞多党制,让政治更加民主。

说到国际关系这块儿,戈尔巴乔夫换了个路子,搞起了温和的外交策略。他主动找上美国,聊起了军备控制的事儿,还答应从阿富汗撤兵,并且对东欧那些国家放手不管了。这么做吧,确实让苏联跟西方的关系缓和了不少,但结果呢,也让苏联在国际上的地位和分量受到了影响。东欧那边一乱套,原来的社会主义阵营就散了,苏联在国际上也越来越孤单了。

改革搞得社会动荡不安,经济也是乱成一团,情况比预想的糟糕多了。物价飞涨,到了1990年,买的东西价格都快翻了两番。东西不够用的问题没解决,反而更严重了,莫斯科的大街上,排大队买面包、买烟的人比改革之前还要多。

“公开性”政策一出台,各加盟共和国的民族主义情绪就像被点燃了火,越来越强烈。波罗的海那边的三个国家,第一个跳出来说要自己单干。高加索地区呢,也是不太平,民族之间的冲突不断。中亚的几个共和国,也开始心里长草,琢磨着要不要分家。这么一来,整个苏联看起来就像是快要倒塌的老房子,四处都是裂痕。

美国对苏联正在进行的这场变革特别上心。他们一边公开表态支持戈尔巴乔夫搞改革,另一边却悄悄加强了对苏联的影响力。西方的各种思潮和生活方式,通过好多途径一股脑儿地涌进苏联,这让很多人对社会主义制度产生了动摇。不少苏联老百姓开始觉得,西方的自由市场经济和民主政治制度挺吸引人的。

1990年的时候,戈尔巴乔夫推行的变革碰到了大麻烦。那些保守的人说他抛弃了社会主义原则,而激进的人又嫌他改得不够大胆。经济状况是一天不如一天,社会问题也越来越多,各个加盟共和国都开始闹着要分家。看起来,这位想改变现状的领导人已经快要掌控不住局面了,而这一切,还只是历史大变动的前奏呢。

1991年那会儿,苏联这个超级大国可真是闹得翻天覆地。就像一连串的牌倒了一样,各个加盟国一个接一个地说要自己单干,可莫斯科那边的中央政府呢,愣是一点办法都没有,拦不住这股要散伙的风潮。从波罗的海那边三个国家开始,一直到中亚的好几个国家,原本紧紧抱在一起的苏维埃大家庭,就这么一点点地散了架。

1990年春天的3月份,立陶宛的立法机构做了个大决定,说要重新获得自由独立。那时候,戈尔巴乔夫想拿经济压力和军事力量来压制,可立陶宛的老百姓心里那股追求自由的火,是怎么也灭不掉的。有个参与过那场独立斗争的立陶宛文人后来讲,那时候的维尔纽斯啊,真是又紧张又激动,大家都觉得,独立这事儿,是谁也挡不住了。

爱沙尼亚和拉脱维亚也紧跟步伐。波罗的海这三个国家发表的独立宣言,好比一颗火星,迅速引燃了其他加盟共和国追求独立的火焰。紧接着,格鲁吉亚、亚美尼亚、摩尔多瓦这些国家,一个个都站出来宣布不再属于苏联。就连一直跟俄罗斯挺亲近的乌克兰,也在1991年8月24日那天,正式对外界宣告自己独立了。

碰到这种情况,苏联上面的大老板们说话越来越不管用了。那些政府机构啊,就像是摆设一样,发的指令根本没人当回事。钱袋子瘪得厉害,卢布变得不值钱,物价涨得飞快,根本控制不住。你在莫斯科的大街上走走看,有人竟然得扛着一麻袋的卢布去换点日常用的东西回来。

1991年8月份的一个日子,8月19号,那时候苏联的副总统亚纳耶夫带着一群保守派的大佬们,突然搞了个大动作,他们说要成立一个国家紧急状态委员会,目的就是要拦住苏联分家的脚步。他们一声令下,军队就浩浩荡荡开进了莫斯科。与此同时,咱们的戈尔巴乔夫总统呢,正在克里米亚享受他的假期呢,结果一下子就被困在了别墅里头,出不来了。不过啊,这场被人们叫做“八月风波”的事情吧,它并没有像政变者们想的那样顺利。到最后,它还是没能成功,就那么黄了。

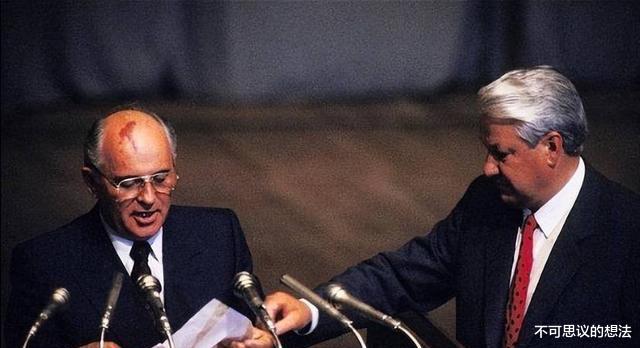

关键时刻,俄罗斯总统叶利钦真的挺身而出,展现了他过人的胆识和领导才能。他直接跳上坦克,向大伙儿喊话,让大家一起对抗那场政变。结果,莫斯科的大街上挤满了人,成千上万的老百姓站出来,用他们的身体组成一道道防线,守护着白宫。就这么过了三天,政变没成功,戈尔巴乔夫又回到莫斯科了,可这时候的情况已经完全不一样了。

1991年年底,就在12月刚开始那会儿,除了俄罗斯之外,其他的那些加盟共和国都纷纷表态说要自个儿过日子,也就是宣布独立了。

1991年12月8号那天,俄罗斯、乌克兰还有白俄罗斯这三个国家的头头们,在别洛韦日这个地方聚到一块儿,签了个大协议。他们宣布说,苏联这个大家庭从此以后就不复存在了,取而代之的是个叫独联体的新组织。说白了,这个协议就是给苏联判了个“死刑”。

12月25号晚上,戈尔巴乔夫在电视里跟大家说,他决定不再当苏联总统了。到了第二天,苏联的那个最高权力机构,也就是最高苏维埃,开了个会,正式说苏联没了。你瞧,克里姆林宫上那面代表苏联的国旗,就这么缓缓降下来了,一个称霸了69年的超级大国,就这么完了。这事来得太快,谁都没想到会是这样。

过了三十多年,苏联垮台的事情还是让人深思。想当年,它可是个超级大国,结果一下子就散了架。这事儿,不光是内部问题闹的,外部势力也掺了一脚,再加上领导层决策出错,就更是雪上加霜了。苏联老搞那种管得很死的计划经济,市场一点活力都没有,技术上还被西方甩了好几条街,根本跟不上新科技革命的步伐。

另外,那个政治体系变得死板,权力都集中在少数人手里,而且没有好办法去处理社会上的矛盾和民族问题,这让国家内部越来越不团结。说到外部,美国那边一边跟苏联搞军备竞赛,一边又悄悄地进行思想渗透,这两手策略一起上,硬是把苏联给拖垮了,还动摇了它的社会根基。

俄罗斯作为继承了大国地位的国家,对西方想要通过“慢慢改变”来达到控制的目的保持着高度的警觉,他们坚定地表示要守护好自己的国家主权,不被外界动摇。从过去的事情中我们可以看到,一个国家要想长久地保持稳定和安宁,那就得在改革和稳定之间找到个平衡点,同时也不能忽视了开放和安全的重要性。

现如今,全球形势变幻莫测,历史中的那些经验教训变得越发关键。一个国家要想稳稳当当地长期发展,不光得跟上时代步伐,不断推进改革,还得拿捏好改革的快慢和深浅。得积极拥抱全球化,但也得头脑清醒,守护好国家的根本利益。特别是在平衡改革、发展和稳定这三者关系时,那可得多动动脑筋,拿出点儿魄力来。

说起这事儿,俄罗斯给咱们中国提了个醒,说美国打算在中国搞出个“自家版戈尔巴乔夫”,想通过各种招数,比如悄悄推动变革、往咱们精英圈子里渗透、还有控制舆论这些手段,从思想和制度上给咱们国家根基动动手脚。俄罗斯那边的专家说啊,咱们中国得特别小心这个战略圈套,别到时候关键时刻,内部冒出些“配合外人的人”,一不小心走了苏联的老路。

要想在新时代找到符合自己国家情况的发展路径,确保国家长期稳定繁荣,关键就在于得真正从过去的历史里学到东西。只有这样,我们才能在新的历史背景下,摸索出一条对的路。

#百家说史品书季#