河南大地主王老五的豪宅,300多年保存完好,床前设有逃跑地道

咱们国家的建筑大咖梁思成曾讲过:“建筑啊,一开始就是为了实用才建的,还得受大自然和物理规律的限制。”老式的庭院住宅,不光能看出一个地方的风土人情,更重要的是,还能瞧出盖房子的人心里头追求的是啥。

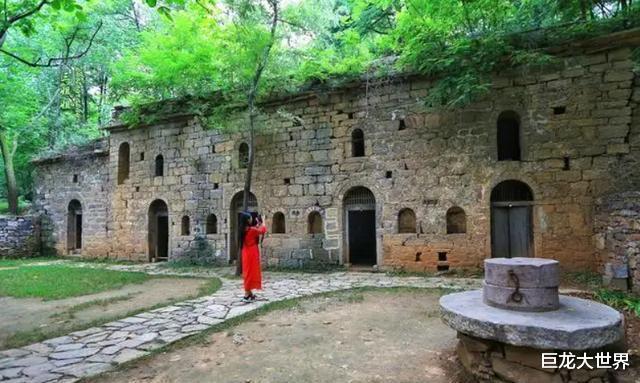

在河南新密那遥远的伏羲山里面,隐藏着一个有着三百多年历史的古老院子,它就藏在茂密的树林里。

这房子一看就是豫西那边的老样式,黄土泥巴砌成的墙,透着一股子老早以前的味儿。最让人惊讶的是,在这座看似不起眼的“大院”里头,院墙里还悄悄藏着条秘密“通道”。

藏进小屋,自个儿圈块地儿,连逃跑的地儿都早早给刨出来了,这建筑想法可真够周到的。

那么,这座院子到底是谁盖的?为啥院子里还要挖个秘密的“逃跑通道”呢?经过这么多年风吹雨打,这座“大房子”怎么还能这么结实,一直保持着原来的样子呢?

【隐在密林深处的“豪宅大院”】

在河南新密,靠近伏羲山的位置,有座大房子立在那儿,旁边有个小村子,名字叫“田种湾”。

聊到村里那座“大气派房子”,村民们多少都能唠上两句。听他们讲,村里头有那么几栋用石头堆成的老屋,是在清朝快完事儿那会儿建起来的。

那片土房子区域里,最大最显眼的那栋,大伙儿都管它叫“大宅子”,其实就是以前地主住的老院子。

这位地主姓王,真实名字早已无从知晓,村里老一辈的人隐约记得他在家中是第五个孩子。所以,后来村里的晚辈们都用“王五爷”这个外号来指代这位地主。

王地主家的房子,虽说没法跟大名鼎鼎的“乔家大院”、“王家大院”那种深宅大院、宏伟壮观的比,但在当年村里,也算是数一数二的大宅子了。

清朝晚期到中期以后,社会经济状况是一天不如一天,特别是那些生活在最底层的普通老百姓,日子过得那叫一个艰难。大多数人就盼着能有个破瓦片盖的小屋挡挡雨,一天三顿能有口饭吃填饱肚子。

那时候,很多家庭都是好几口人挤在一间又小又破的茅屋里,这事儿挺常见的。

所以,能建起一排排房子,圈起挺大一片院子的,那肯定是有钱大户的作风。瞅瞅“王老五”那房子的地盘,他在村里头,以前绝对是数一数二的有钱人。

王家的房子挺大,主要是用大石头和土块一块一块堆起来的。那院墙呢,不算高,也就跟个普通成年人的个子差不多。

一进门,右手边就是厨房。村民们讲,那些讲究的家庭都会在院子里另外搭个灶台做饭,这样柴火的烟就不会熏黑家里的墙壁了。

院子的另一边,搭着一个像牲口棚一样的地方。

牛棚的一侧紧贴着院子围墙,围墙直接充当了一边的围栏,另外三面则是拿碎石块堆砌起来的矮墙。这些矮墙跟正式的围墙比起来,显得有点简陋,就是用一堆小石头一层层叠起来的,大概也就几十厘米高。

棚子的四个角没靠木柱子顶着,而是直接用了周围的石块,砌起了四根高高的柱子。棚顶呢,是用茅草一层层铺上去的,勉强能挡点风雨。这儿啊,原本是地主王老五家养猪养牛的地盘。

院子前头是一溜儿的房子,看上去挺宽敞明亮。

房子墙上开了几个门,都是上面弯弯的,下面直直的样式。门旁边呢,还有些小玩意儿,形状和门差不多,但尺寸小了一圈,这些就是屋子的窗户啦。

房门和窗子都设计成往里凹的样子,门还好说,窗子的设计可就有新意了。这种往里凹的窗子,外边就多出一小块窗台,正好能当个放东西的小平台。

以前,院子里光线不好,晚上要是得出门,大家就会很自然地把蜡烛搁在窗台上,这样就不用一直拿着,方便多了。还有啊,白天干活的时候,大家也爱把一些零碎的小工具随手放在窗台上,用起来特别顺手。总的来说,窗台在那时候就是个很方便的小帮手。

确实,那些设计成内凹样式的部分,不光能当窗户来用,还有些仅仅是出于装饰目的。它们里面并没有真的开窗户,而是被巧妙地利用起来,当作了摆放东西的架子。

在不破坏房子整体稳固性的基础上,多弄点放东西的地方,其实是个挺不错的主意,既能多收纳又能利用好空间。

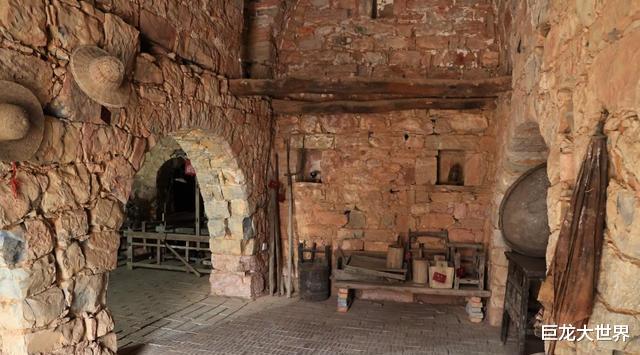

这房子里面是通的,每个房间都通过弧形门连在一起。那些弧形门上面的石头都磨得平平整整,滑溜溜的。你从远处一看,那几扇弧形门就好像是一个整体似的,特别敞亮。

这些屋子的结构都差不多,都是用大块石头砌的墙。墙的表面被磨得挺平整,然后刷上用灰土和秸秆拌的涂料,这么做就是为了让墙缝少些,免得蚊虫蛇蚁钻进来。

值得一提的是,这座房子挺有特色的,它整个是用双层石头建的。墙体啊、屋子结构啊,都是拿两块大石头一层一层摞起来的。

这样做有两个大优点,首先就是更加结实牢靠,再一个就是,要是家里有需要放杂物的地方,就不用另外去做一个储物架或者收纳盒了。直接把那块地方外面的石头搬掉一块,就能形成一个自然的凹槽,正好可以用来放东西,满足收纳需求。

一迈进这院子,虽说比不上江南小楼的恬静细腻,也少了山西大院的那种深沉气派,但它却有着一股子纯朴天然的味儿,透着一股子别样的岁月风情。

【因地制宜的典型建筑风格】

这座王老五的“大宅子”,是豫西地区建筑的一个典型样板。

我国古代的老百姓盖房子,材料都是从周围找的,直接来自大自然。像木头、金属、土块、石头还有树皮这些,五种材料一起用,就能建起好多房子。

土和木头这两种东西,一直以来都是咱们中国古代老百姓盖房子时用得最多的材料。

豫西那块地方,平原和山地交错分布。要是想在伏羲山里面和外面联系,只能走那些弯弯曲曲的山路了。但这些山路坑坑洼洼的,运大量建筑材料可就不方便了。

所以,在过去那种自己动手、丰衣足食的小农时代里,利用山里的资源、就地找材料来盖房子,那肯定是最省事儿的方法。

豫西地区的黄土粘性特别强,特别适合做成土坯砖或者堆砌土墙,效果杠杠的。伏羲山周围的老百姓,通常都是直接挖点当地的黄土,把它压实了做成土坯来用。

王家的院子里,同样能看到黄土的影子。

用青石块直接堆砌,建筑的结实程度肯定不够理想。在以前,还没有水泥这种能粘东西的材料,要想把石头缝填平,让石块粘在一起,可真是个头疼的问题。

在这儿,劳动人民的聪明才智得到了充分的展现,真是让人叹为观止。

大家会挖些黄土上来,然后拿水去泡这些黄土,再混点茅草或者秸秆这样的东西进去,好让黄土变得更黏,也更容易抓握。等黄土湿得差不多了,就可以动手做土坯,接着砌墙用了。

王老五那座“豪宅”将那种风格展现得一点不含糊。

王家的房子主要是黄色的,它用的材料挺特别,一部分是从山里头找的青石块,另一大块头就是黄土了,这黄土是用来砌墙的。

王老五家院子里的房子,墙里头用的材料可不是单纯的黄土,里头混了好些其他东西呢,像秸秆、麦草这些,都是关键的添加物。

也可以尝试在黄土里加点石灰或者糯米浆进去,这样能让它更粘,更容易把砖和木头粘在一起。

这些特点全都是因为那里的地理环境,同时也和当地人的习惯传统紧密相连。

还有一点,王老五那栋豪宅用的双层石材,特别有当地的风味。

首要原因是那里石材特别多,用来盖房子很便宜,而且建个双层石头房子,那结实度和安全性可就大大提高了。

接着,就是得看看当地的气候有啥特别的了。

豫西地区属于温带大陆性气候,冬天冷得很,雨水也少,经常刮西北风。所以,当地人盖房子时特别看重保暖,得想办法挡住刺骨的寒风,这可是建房子要解决的大问题。

墙体得结实,能稳稳当当地抗热,还得像个蓄热的大罐子,保温效果得好。另外,它还得隔热棒棒的,别让热量随便跑进去或者跑出来,导热得慢点儿才行。

面对这两个关键标准,那些保温不错又能存住热量的青砖、石块、黄土,就成了盖房最好的材料。

说来也怪,这几种建筑材料正好是豫西地区最常见的材料。

坚固的双层石头墙挺管用的,冬天能挡住冷风,屋里挺暖和。到了夏天,这墙又能拦住外面的热气,让屋里凉快不少。

这种房子设计得真好,冬天能保暖,夏天又凉快,而且用的材料还不贵,真的是既实用又省钱,一举两得。

另外,在豫西地区,不管是土坯窑洞还是石头房子,当地人建房子时都喜欢把层高弄得很高。不过,这么高的房子可不是为了盖成两层或三层楼,而是为了在中间隔出个夹层来。

王老五那个地主家的院子,设计得挺有特色。

在卧室上头搞了个“小阁楼”,屋里头还弄了个石头梯子,这样上下楼就方便了。楼上那“第二层”啊,就是在每个房间相通的地方铺了些石板,专门用来放东西。

这样设计的话,高楼就能被用得更好了。上面可以住人,保证阳光充足,下面呢,又能放好多东西,把空间都利用起来。

这样的老房子体现了清朝建筑的典型风格,里头藏着好多历史和文化的宝贝,是研究清朝老百姓住房的好东西。

王老五那座居然能留存到现在的“大宅子”,简直就是个极其珍贵的“历史见证者”。

【心思奇巧,躲乱避祸】

清末民初那会儿,战乱不断,好多珍贵的历史老建筑都被战火给烧没了,只剩下些破墙烂瓦。可奇怪的是,王老五的那个“大宅子”怎么就平平安安地留到了现在呢?

这事儿背后的缘由,其实和王老五家房子的位置有很大关系。

田种湾坐落在豫西地区的伏羲山里头。虽说它基本上还是在中原那一块儿,不过跟那些热闹喧嚣的城市比起来,住在那些茂密山林里的人们,终归是能离那些纷乱的事儿远点儿。

在清朝末年那会儿,战乱并没烧到山里头的人家。时间一晃,到了抗日战争的时候,田种湾因为它位置特别好,被我军选作了在豫西这一块的抗日根据地。

清末那会儿天下大乱,村里人都躲战火躲得远远的。到了抗战时候,咱们自家的战士又来村里头保护大家。说起来,田种湾这个小村子,还真不怕什么战乱,那些能毁掉好多宝贝老房子的战乱事儿,到了这儿,就像没牙的老虎,吓唬不了人。

清朝时候建的王家大房子,竟然一直完完整整留到了现在。

不过话说回来,人怕出名猪怕壮,选在偏僻山脚盖房,乱世时能躲灾避难。但平日里,那些土匪强盗时不时来骚扰,家底殷实的“王老五”得怎么利用自家大院来防身保财呢?

这就得说说建筑师王老五的巧妙构思了。

这座宅院外表普通,但里头却暗藏玄机。进屋后你会发现,里面竟然有条秘密逃生通道,还有个密室藏着。

在屋子的楼梯拐弯那儿,往上一拐,藏着一个很难发现的小通道。

这条秘密通道挖得挺窄,刚好能让一个人挤着过去。村里的人讲,这条道儿最后能通到后山里面。为啥呢?就是为了以防万一哪天山匪强盗来闹事,地主一家能舍弃钱财保住性命,顺着这秘密通道逃到密林里头躲起来,好保住一条命。

这条秘密通道藏在屋子里一个非常阴暗、不起眼的地方,但如果碰上那些凶狠至极的强盗,他们很可能会一处一处仔细搜,很有可能就会找到这条通道。到时候,他们就能一路追上去,抓住逃跑的地主一家了。

老王这人精得很,就像那机灵的兔子还会找几个窝藏着一样,他能想到在家里挖条秘密通道逃跑,怎么可能只准备一条出路呢?

在王老五的睡觉屋里,床旁边靠下的位置,藏着一条挺窄的秘密通道。

这条秘密通道的入口藏得可真够深的,外面完全被一张大床给挡住了,一点都看不出来。跟之前那个藏在楼梯下面的密道比起来,这个可真是隐藏得天衣无缝,完全不一样。

这便是地主王老五悄悄给自己准备的一条退路。

要是想进这个秘密通道,你就得先弯下腰钻进去,然后再把床挪回原来的位置。这样一来,谁也看不出这里有个秘密通道,当然就更安全啦。

所以,要是碰到危险情况,王老五一家会从大厅里的那个大秘密通道逃跑,而他自己会选择卧室里那条没人知道的小路溜走。这样一来,分两路逃跑,肯定能大大提高活下来的机会。

王老五这人挺有心眼儿,他不仅弄了个小路来避开那些山匪强盗,还在自家屋子里悄悄搞了个“藏身地”。

村里老一辈的人讲,那间密室就藏在侧屋一堵特别结实的墙后头,里头地方大得很,能藏好几十人呢,就算王老五一家子全钻进去,也还有富余的地方。

那个隐秘房间里平时存着好多清水和干粮,足够几十口人吃上快一个月。平时,会有人按时去换新的粮食。要是碰上啥大乱子,王老五就能带着一家老小躲进那房间,在里面踏踏实实地生活。

一扇石门紧紧关闭,把内外完全隔开。不管外面怎么战乱纷飞,这密室里头就像是另一个世界,自个儿过着自个儿的日子。

不过现在,田种湾摇身一变,成了大名鼎鼎的红色旅游景点,而王老五住宅里的那个秘密房间,由于存在挺大的安全问题,直接被永久封闭了。

里面到底是啥样子,现在全靠村里人你一言我一语地传着,后来的人再也没有机会进去看个究竟了。

王老五这个人的生平事迹吧,说实话,现在查起来挺费劲的。但他留下来的那座老宅子,倒真是个挺宝贵的民俗研究宝贝。