恭喜,香港“最佳女配”荣升外母,女儿曾鼓励与第二任丈夫离婚

当香港星光大道的路灯次第亮起,金燕玲正坐在中环某间私房菜馆里,用筷子轻轻搅动着碗里的杏仁茶。这是她保持三十年的习惯——无论当天有没有通告,总要给自己留段独处时光。窗外维多利亚港的霓虹映在她眼角的细纹里,恍惚间让人想起《一念无明》中那个被生活压弯脊梁的母亲,那个为她第四次捧回金像奖最佳女配的角色。

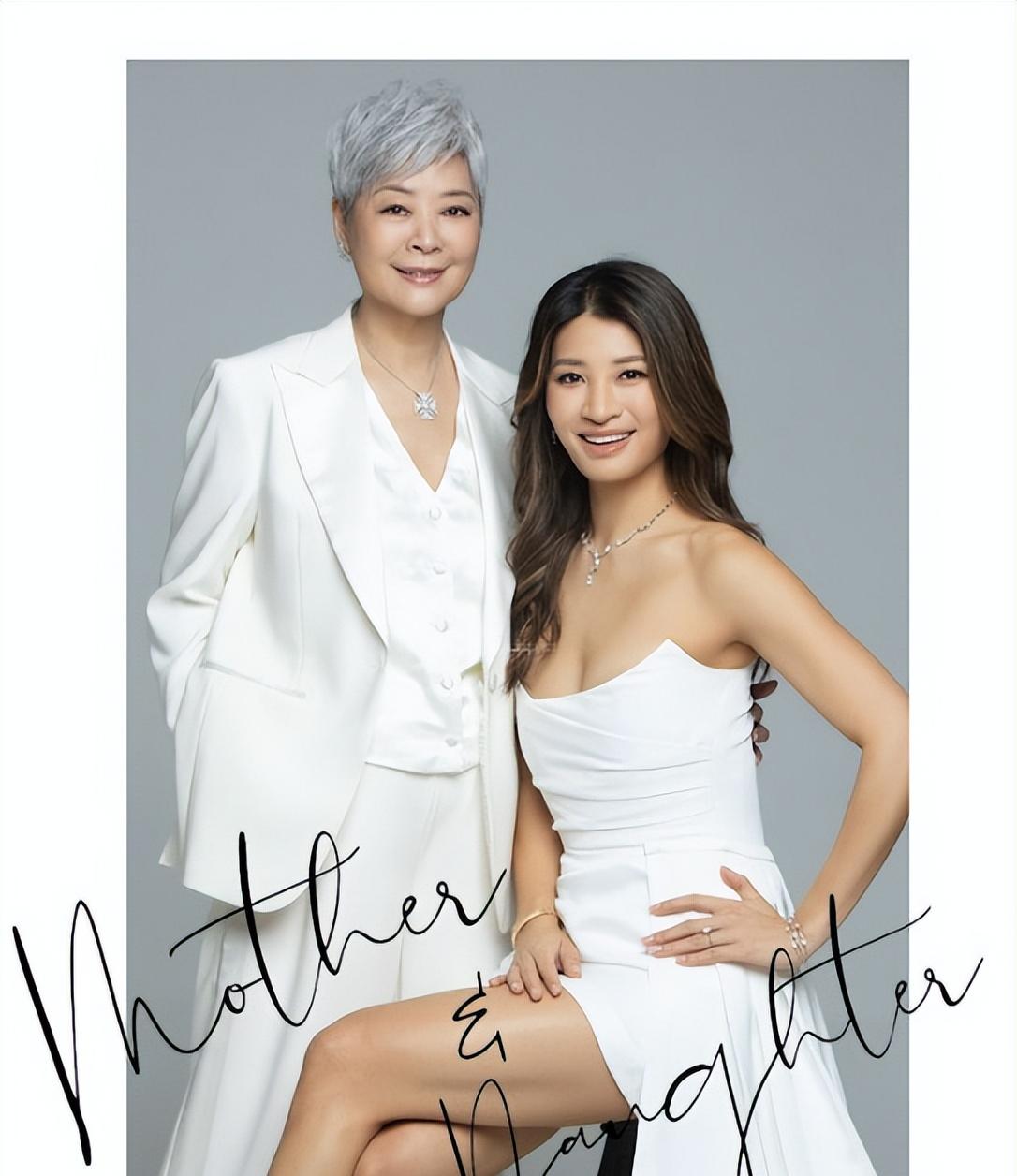

这个被业界尊称为"配角天后"的70岁演员,近日常因家庭照意外曝光登上热搜。摄影师镜头里,女儿Emma的婚宴现场,金燕玲身着月白色旗袍,与同性爱人苏施黄并肩而立。这个画面在Threads社交平台引发热议,有人祝福,有人困惑,更多人开始重新审视这位银幕常青树的多面人生。

1998年的伦敦雨季格外漫长。金燕玲站在肯辛顿区的联排别墅窗前,望着女儿Emma在校车停靠点蹦跳的身影,手里的离婚协议书被攥出深深折痕。第二段婚姻的背叛像根扎进心脏的刺,她本已做好带着这根刺终老的准备。直到某个清晨,14岁的Emma将热牛奶推到她面前:"妈咪,你笑起来的时候,眼睛里有星星掉进咖啡杯的声音。"

这个细节被金燕玲在2023年鲁豫专访中反复提及。当时她刚凭《流水落花》第五次提名金像奖,却选择用最私密的记忆来解释人生转折。女儿稚嫩的鼓励,成为她挣脱婚姻枷锁的勇气。心理学博士陈欣怡在《东亚女性婚恋研究》中指出:52%的离异女性表示,子女的支持是其重建生活的关键支点,这个数据在传统观念深厚的华人社群中尤为显著。

返港发展的决定看似仓促,实则暗合时代浪潮。1999年香港废除"通奸罪",2000年单亲家庭数量突破10万大关。金燕玲在茶餐厅读着报纸上的数据,突然意识到自己不过是万千觉醒女性中的普通一员。她开始接演更多复杂的中年女性角色,将生活赋予的痛楚淬炼成演技。那些在银幕上破碎又重生的母亲形象,何尝不是她自身的镜像投射?

2005年深秋的兰桂坊,金燕玲与苏施黄的初遇颇具戏剧性。当时刚经历癌症手术的苏施黄,正为筹办美食节目焦头烂额。两人在制作公司的走廊相撞,散落的节目企划书飘得像深秋的银杏叶。"她蹲下来帮我整理文件时,指甲上还沾着试菜时的咖喱渍。"金燕玲在自传《逆光生长》中写道,这个充满烟火气的细节,成了打开她心防的钥匙。

这段持续20年的关系,始终游走在公众视线的边缘。直到2019年香港高等法院裁定同性伴侣享公务员配偶福利,她们才在社交媒体晒出第一张牵手照。香港大学社会学院2023年发布的《LGBTQ+群体生存现状白皮书》显示,45岁以上女同性恋伴侣的公开率较五年前提升18%,其中67%表示"子女理解支持"是关键因素。

当记者问及为何选择与女性共度余生,金燕玲的答案朴素得令人动容:"阿苏教会我用砂锅慢炖牛腩,三个钟头守着炉火,看蒸汽顶得锅盖轻轻跳动。她说好的关系就像这锅牛腩,急不得,但值得等。"这种日常的浪漫,恰印证了社会学家李银河的观点:亲密关系的本质是灵魂共振,性别不过是附加其上的社会标签。

2024年春,金燕玲在浸会大学电影学院的讲座上,被00后学生追问如何平衡事业与感情。她指着礼堂窗外的木棉树笑道:"年轻时常觉得要做朵开得最艳的花,现在倒羡慕起树干——风雨越大,年轮越密。"这种通透,正是她近年来角色愈发厚重的秘诀。

从《踏血寻梅》中沉默的清洁工,到《灯火阑珊》里执着的霓虹灯匠遗孀,金燕玲塑造的底层女性群像,恰与香港社会变迁形成奇妙互文。影评人朗天指出:"她近年选择的角色,都在讲述如何与遗憾共生,这种集体情绪正暗合后疫情时代的港人心态。"

当镜头转向现实,这位经历两次婚变、战胜乳腺癌的演员,正用自己的人生续写着更动人的剧本。女儿Emma的婚礼上,她特意选用三十年前某部电影的台词作为祝酒词:"好故事从不怕晚开场。"这句话被现场宾客发在Instagram,收获超过10万点赞。香港平权组织"彩虹计划"将其制成公益海报,悬挂在旺角地铁站的灯箱里。

结语:重新定义幸福的勇气走在尖沙咀的海滨长廊,金燕玲常会驻足观看街头艺人的表演。某次见到扮成卓别林的表演者摔倒在地仍坚持完成桥段,她往礼帽里放了张千元港币。"跌倒的姿势也可以很优美,只要记得自己为什么出发。"这句话被苏施黄记在手机备忘录里,成为两人共同的座右铭。

在这个充斥着速食爱情与成功学的时代,金燕玲的故事像杯陈年普洱,初尝微苦,回甘绵长。她教会我们:幸福从不是既定轨道上的匀速行驶,而是荒原上的自由驰骋。当68%的亚洲女性仍在"什么年纪该做什么事"的焦虑中挣扎(《2024亚洲女性发展报告》),这位古稀之年的表演艺术家,正用绽放的第二人生证明:自我重建永远值得期待,就像维多利亚港的灯火,每代人都能照见不同的倒