从“订婚强奸案”看当代婚恋困境,拜金捞女:一种厌女的妖魔化想象!

“劫匪不戴头套改穿婚纱了!”山西大同某法院门口,旁听群众低声议论着刚宣判的“订婚强奸案”。这起引发全国热议的案件,折射出当代社会婚恋观中令人深思的矛盾冲突——当传统彩礼习俗遭遇现代法治精神,我们该如何平衡两性权益?

案件当事人小王至今仍想不通:订婚宴办了,16.8万彩礼给了,为什么和未婚妻发生关系就构成强奸?这位26岁的汽修工翻着泛黄的《民法典》反复念叨:“我们村里订了婚就是夫妻了,哪有丈夫睡老婆算犯法的?”

这种将彩礼等同于性交易筹码的观念,在基层婚恋市场并不鲜见。河南某婚介所负责人透露,他们接待的男性客户中,超过60%认为“支付彩礼即取得性权利”。就像买新车要交定金,他们觉得“订金付了就能试驾”。

更令人担忧的是,这种物化思维正在年轻群体中蔓延。北京师范大学婚恋调研显示,18-30岁男性中,有34%认为“婚前性行为是检验彩礼价值的必要环节”。某相亲平台上,男性用户“蛋娃”的发言颇具代表性:“不让验货谁敢下单?万一娶个石女怎么办?”

国家统计局最新数据显示,我国20-40岁适婚人口中,男性比女性多出2587万。这意味着每6个适婚男性中,就有1人可能面临“无妻徒刑”。在河北某建筑工地,28岁的钢筋工小李直言:“我们村30多个光棍,谁家能拿出20万彩礼,谁就能优先'选妃'。”

这种恶性竞争催生了两性关系的畸形发展。江苏某法院民事庭法官透露,近三年审理的婚约财产纠纷中,75%涉及“性权利争议”。某男方在庭审时质问:“我花28万彩礼娶媳妇,半年不让碰,这和诈骗有什么区别?”

但硬币的另一面是女性权益的严重受损。山西大同案中的受害者小刘,退还彩礼后仍被网暴为“职业婚骗”。这种污名化现象,让更多女性对婚姻望而却步。某婚恋平台数据显示,主动选择不婚的女性比例三年间从12%攀升至27%。

本案审判长在判决书中明确指出:“性自主权是基本人权,与婚姻状态无关。”这一裁判要旨获得中国政法大学专家团的高度评价,认为其“捍卫了妇女权益的法治底线。”

但基层普法工作仍任重道远。在某县城普法讲座现场,多位大叔大妈质疑:“自古订亲就是夫妻,现在法律咋说变就变?”这种传统观念与现代法治的碰撞,在广袤的乡土中国激荡起阵阵涟漪。

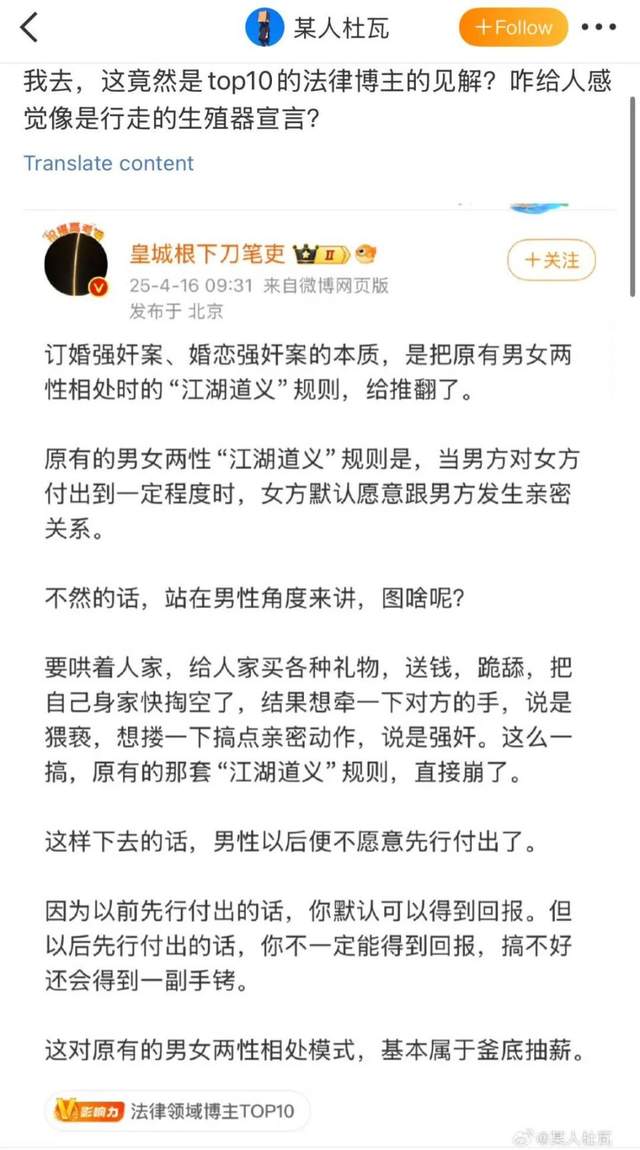

更值得警惕的是网络空间的“厌女”思潮。某论坛热帖将本案称为“男性婚恋警示录”,获得超过10万点赞。这些言论折射出部分群体对女性主体意识觉醒的恐慌,他们怀念着“父母之命”时代的绝对控制权。

破解婚恋困局需要多方合力。广东某试点地区推行的“彩礼指导价”制度值得借鉴,当地将彩礼上限设为居民年均收入的三倍,既保留传统礼仪,又杜绝天价买卖。实施三年后,当地离婚率下降18%,婚内强奸报案率锐减62%。

更重要的是推动性别教育革新。上海某中学开设的“亲密关系课程”引发关注,学生们通过模拟法庭、角色扮演等方式,学习如何建立平等尊重的两性关系。这种教育模式正在向全国推广。

对于普通百姓而言,或许该重拾婚姻的本质意义。正如72岁的金婚老人王大爷所说:“我们那会就两床棉被凑一家,现在年轻人把婚姻当买卖,能不出问题吗?”

站在传统与现代的十字路口,这起“订婚强奸案”犹如一面照妖镜,映照出社会转型期的阵痛与希望。当16.8万彩礼与女性贞操被放在天平两端称量时,我们是否该反思:婚姻的本质,究竟是爱情的归宿,还是利益的博弈?这个问题,值得每个追求幸福的中国人深思。