珍珠港事件始末

1941年12月7日清晨,夏威夷群岛的珍珠港被日军战机的轰鸣撕裂。这场持续90分钟的突袭,不仅改写了太平洋战争的进程,更在全球战略格局中投下了永不褪色的阴影。当"亚利桑那"号战列舰的残骸在海水中逐渐锈蚀,这场被罗斯福称为"国耻日"的事件,至今仍在叩击着国际关系的深层逻辑。

1937年日本全面侵华后,美国通过《中立法案》对中日双方实施武器禁运,但实际执行中却对日本网开一面。这种绥靖政策在1940年发生逆转——日本与德意签署《三国同盟条约》,并出兵占领法属印度支那,直接威胁美国在东南亚的石油利益。美国立即宣布对日禁运石油,这一"经济绞索"使日本90%的石油供应中断,战争机器面临停摆。

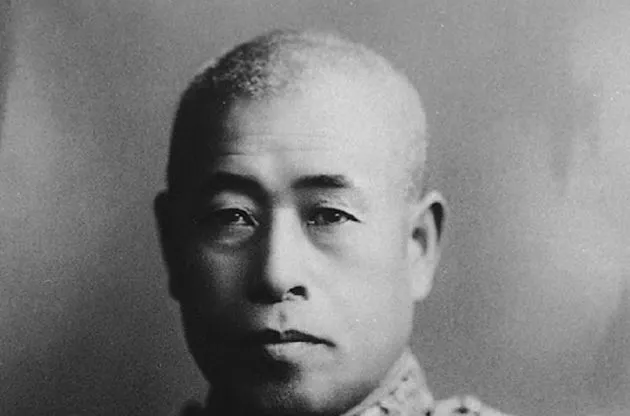

在东京,海军大将山本五十六凝视着墙上的太平洋地图。他深知,日本若要突破资源困局,必须先摧毁美国太平洋舰队。这个曾在美国哈佛大学留学的战略家,精心策划了代号"Z"的偷袭计划。1941年11月26日,南云忠一率领的联合舰队从单冠湾启航,6艘航母搭载的408架战机,即将在万里之外掀起惊涛骇浪。

此时的珍珠港沉浸在假日的宁静中。美军太平洋舰队司令金梅尔上将刚刚结束周末高尔夫球赛,他的办公桌上堆着破译的日本密码电报,却未意识到"攀登新高峰"的暗语意味着战争倒计时。雷达站值班员虽发现大批飞机逼近,却误判为己方B-17轰炸机群。这种战略麻痹,最终让日本战机如入无人之境。

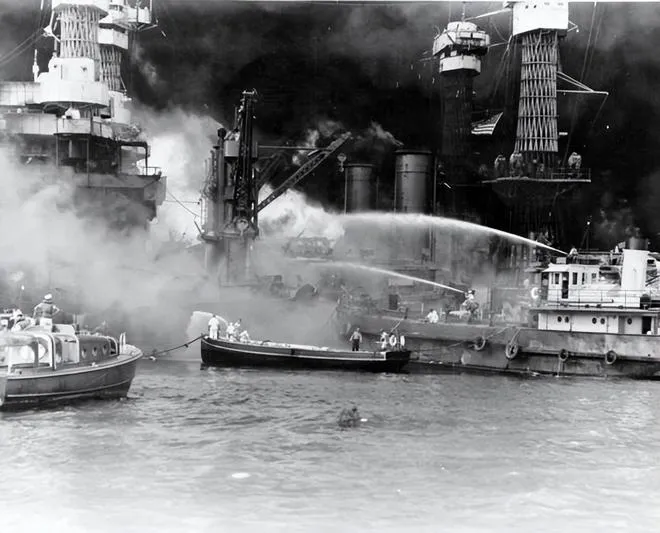

7时55分,日军第一波183架战机扑向珍珠港。鱼雷机贴着水面发射致命武器,俯冲轰炸机在福特岛投下千磅炸弹。"亚利桑那"号战列舰的弹药库被直接命中,1177名官兵随舰沉没;"俄克拉荷马"号左舷被鱼雷撕开,388名水兵在翻转的舰体中窒息而死。美军8艘战列舰中4艘沉没、4艘重创,188架战机被击毁在跑道上。

第二波攻击于8时55分展开,167架战机扩大战果。日军飞行员惊讶地发现,港内竟无像样的防空火力。直到9时45分,美军才组织起零星反击,但已为时已晚。这场突袭造成2403人死亡、1178人受伤,而日军仅损失29架飞机和5艘袖珍潜艇。山本五十六在旗舰"大和"号上收到捷报时,却喃喃自语:"我们只是唤醒了一个沉睡的巨人。"

12月8日,美国国会以388票对1票通过对日宣战决议。罗斯福在国会山的演讲中,将这一天定义为"国耻日"。当天,美国全国工业产能提升400%,底特律的汽车厂开始组装谢尔曼坦克,波音公司的生产线每天产出30架B-17轰炸机。这个被激怒的巨人,正以惊人的速度将工业潜力转化为战争机器。

珍珠港事件彻底改变了二战的走向。12月11日,德国和意大利对美宣战,全球反法西斯同盟正式形成。苏联解除了东西两线作战的压力,得以集中兵力在斯大林格勒反攻;中国战场的驼峰航线开通,美国对华援助从每年1.7亿美元激增至15亿美元。正如丘吉尔所言:"美国参战使胜利成为必然。"

对日本而言,这场战术胜利埋下了战略败局。偷袭虽重创美军战列舰,但3艘航母恰好出海执行任务,成为日后中途岛海战的关键力量。更致命的是,日本低估了美国的战争潜力——1943年美国年产航母113艘、飞机4万架,而日本仅能生产25艘航母和1.6万架飞机。这种工业产能的悬殊差距,注定了日本的失败。

珍珠港事件还引发了深刻的社会裂变。12万日裔美国人被强制迁移至内陆集中营,他们在铁丝网后度过了战争岁月。这种集体惩罚虽被最高法院裁定违宪,却暴露了美国社会的种族偏见。与此同时,美国妇女大规模进入工厂,"铆工罗西"成为战时工业的象征,为战后女权运动埋下伏笔。

山本五十六的偷袭计划,本质上是一场赌上国运的豪赌。他赌美国会因巨大伤亡而妥协,赌日本能在东南亚建立"大东亚共荣圈",赌德国能在欧洲战场牵制苏联。但他忽略了一个根本事实:现代战争是综合国力的较量,而非单一战役的胜负。当日本战机轰炸珍珠港时,美国的钢铁产量是日本的9倍,石油储备更是日本的220倍。

这场事件也暴露了情报战的致命弱点。美军虽破译了日本"紫密"密码,却未能将零散信息整合为完整预警。同样,日本情报部门误判美军航母动向,导致关键目标逃脱。这种"情报迷雾"现象,至今仍是国家安全的重大挑战。2019年,美国情报机构误判伊朗导弹威胁,几乎引发军事冲突,正是历史的惊人重演。

在全球化的今天,珍珠港事件的教训愈发深刻。任何国家都无法通过单边行动解决全球性问题,对抗只会导致"安全困境"的螺旋上升。当中美在南海、台海博弈时,重温1941年的历史悲剧,或许能为避免战略误判提供镜鉴。毕竟,在核威慑时代,任何"珍珠港式"的冒险都可能引发毁灭性后果。