千年古寺秘宝,北宋须弥座,石雕艺术巅峰

在河北正定的隆兴寺内,大悲阁以其雄伟的身姿和厚重的历史底蕴令人瞩目。而隐匿于大悲阁中那尊震撼人心的铜铸千手千眼观音菩萨像之下的石质须弥座,宛如一位低调而伟大的艺术使者,默默地承载着北宋时期石雕艺术的巅峰造诣。

大悲阁始建于北宋开宝四年(971 年),虽历经后代修葺,却始终坚守在这片土地上,见证着岁月的流转。现存建筑依据《营造法式》于 1997 - 1999 年复建完成,这一浩大工程仅次于布达拉宫的单体文物修缮,足见其在文物保护领域的重要地位。阁内的铜铸千手千眼观音菩萨像,奉太祖赵匡胤之命铸就,高达 21.3 米,傲然位居我国古代铜造像之首,其精湛工艺与宏伟气势令人叹为观止。然而,在人们为铜像的壮丽所折服时,切莫忽视了其下那承载着观音像数百年的石质须弥座。

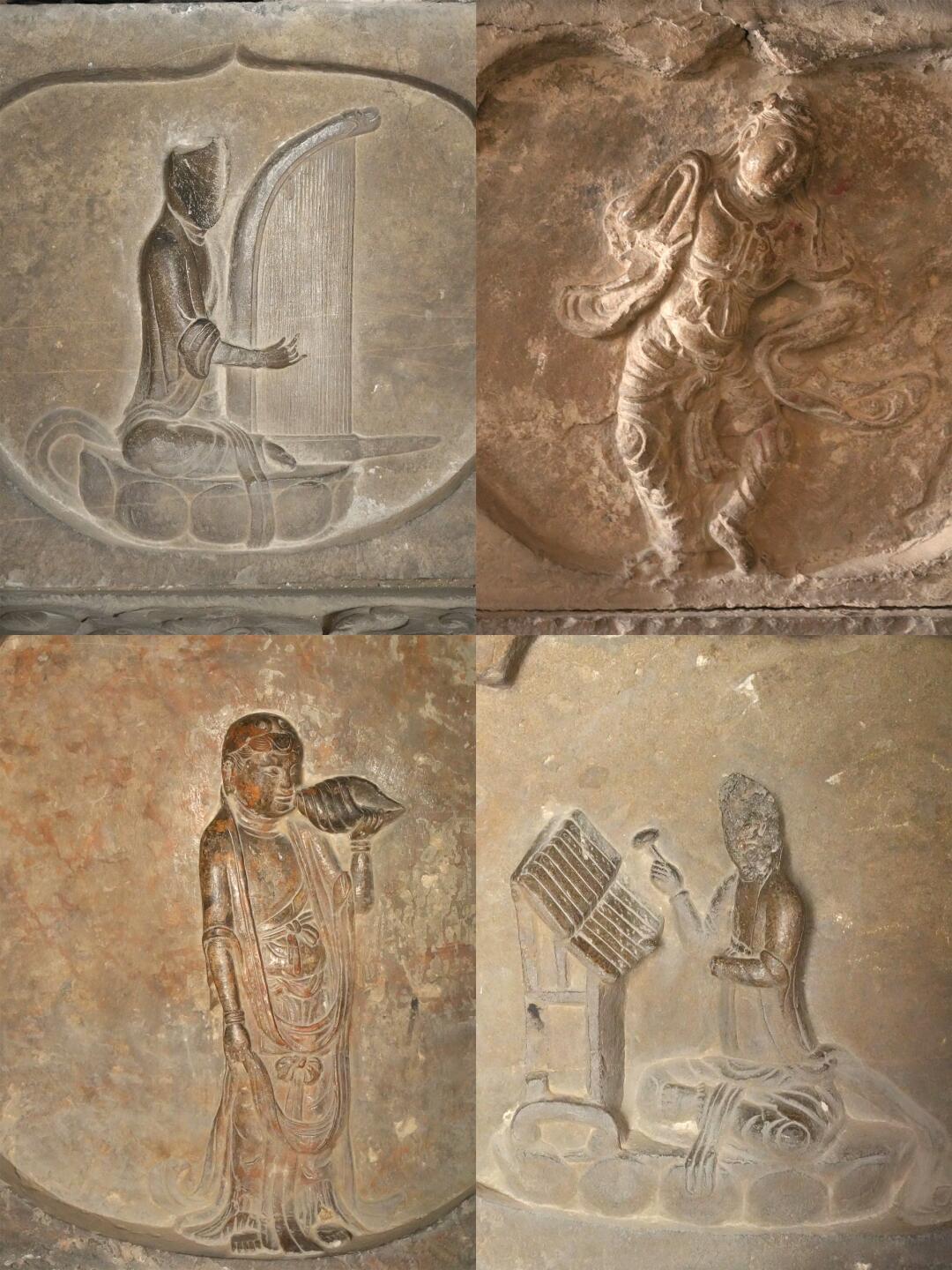

这座北宋原物的须弥座,高 2.25 米,由双层上枋、上枭、束腰、下枭、下枋、圭脚等部分精妙组合而成。其雕刻技法丰富多样,浅浮雕、高浮雕、圆雕、透雕等技艺在这里被运用得炉火纯青。当目光落在第一层上枋的浮雕之上,一场精彩绝伦的艺术盛宴便在眼前徐徐展开。

“美音鸟迦陵频伽”首当其冲地吸引着人们的视线。这些人首鸟身的精灵,或手捧果盘,似要将世间的美好与甘甜奉献;或双手合十,满怀着虔诚与敬畏;或一手托物、一手屈于胸前,那灵动的姿态仿佛下一刻就要振翅高飞,将佛法的妙音传播至四方。它们的面容祥和,身姿婀娜,每一片羽毛都仿佛被工匠精心雕琢,在石头上焕发出生命的光彩。

与之相伴的共命鸟,一身两头的奇特造型别具一格。它们作为佛教传说中的神秘存在,在《佛说阿弥陀经》中有明确记载,“复次,舍利弗,彼国常有种种奇妙杂色之鸟,白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音….”。这种两头一体的生灵,象征着生死与共、荣辱相连的紧密关系。在浮雕中,它们相互依偎,眼神中似乎传达着一种超越尘世的默契与情感,让人不禁对佛教传说中的神秘世界充满遐想。

而力士的雕刻则展现出截然不同的风格。他们雄健有力,浑身的肌肉仿佛蕴含着无尽的力量,每一块肌肉的起伏都被刻画得细致入微,彰显出宋代石刻在人物造型上对力量感与立体感的极致追求。然而,在这份力量之中,又似乎隐隐透着一种独特的意境,有人称之为悲情之感。或许是力士们那凝重的表情,或许是他们用力支撑的姿态,仿佛在默默诉说着岁月的沧桑与生命的坚韧,为整个须弥座的浮雕增添了一抹深沉而内敛的色彩。

这些力士、迦陵频伽、共命鸟以及其他众多的伎乐形象,共同构成了一个丰富多彩、生动鲜活的石雕世界。它们不仅仅是简单的装饰图案,更是北宋时期文化、宗教、艺术等多方面元素融合的结晶。从佛教文化的角度来看,这些形象都是佛法世界中的重要象征,通过雕刻家的巧手,将抽象的宗教概念具象化,让普通信众能够更加直观地感受和理解佛教教义中的美好与神秘。

从艺术价值而言,这座须弥座的雕刻堪称宋代石雕艺术的典范之作。工匠们在有限的石材上,运用多种雕刻技法,将不同的形象塑造得栩栩如生,无论是人物的神态表情、动物的肢体动作,还是各种装饰细节,都处理得恰到好处。这种对细节的极致追求和对整体构图的精妙把握,反映出北宋时期石雕艺术已经达到了相当高的水准,为后世研究宋代的艺术风格、审美观念以及雕刻工艺提供了极为珍贵的实物资料。

历经千年的风雨洗礼,这座须弥座依然静静地安放在大悲阁内,虽历经朝代更迭、战火纷飞,却奇迹般地保存至今。它见证了正定隆兴寺的兴衰荣辱,也见证了佛教文化在这片土地上的传承与发展。如今,它作为不可多得的宋代石雕艺术珍品,吸引着无数艺术爱好者、历史研究者以及游客前来观赏、品鉴。它以其无声的艺术语言,向人们展示着北宋时期的辉煌与灿烂,让后人能够跨越时空的界限,领略到那个时代独特的艺术魅力与文化内涵,成为连接过去与现在的一座不朽的艺术桥梁。