乾隆见刘墉出了个上联:只可叹,弯木难当顶梁柱,下联经典

在现代,对联与灯谜都只能算“闲情雅趣”。但是放在古代,对对联可是读书人的一项重要技能,有时候甚至能直接影响一个人的仕途。

乾隆就曾出了一个绝对:只可叹,弯木难当顶梁柱。他本想故意为难刘墉,谁知,刘墉风轻云淡地对出了下联。乾隆看完大惊失色,立刻决定重用刘墉。

乾隆十六年,又是大考之年。一群群才子,经过层层筛选,过关斩将,最终才能脱颖而出,进入到殿试环节。

能走到这一步的,基本都是人中龙凤,踏上仕途是板上钉钉的事情。

不过对于乾隆皇帝来说,才子没什么大不了的,满朝文武,才子多了去了。三省六部,很多打杂的低阶官吏也一个个都是才子。

因此,对于这群还没得到功名的才子们,他并不在意。但是纵使如此,依然有个人引起了他的注意,这人便是刘墉。

乾隆皇帝甚至一度打算让刘墉做状元。但是得知其出自官宦世家,其父亲正是自己手下的重臣刘统勋之后,便改变了主意,他可不想留下一个任人唯亲的印象。

同时乾隆也担心,这刘墉真的才华过人吗?不会是那群科举官吏为了讨好自己和刘统勋,故意放水吧?毕竟官宦子弟是个什么德行,乾隆还是心里有数的。

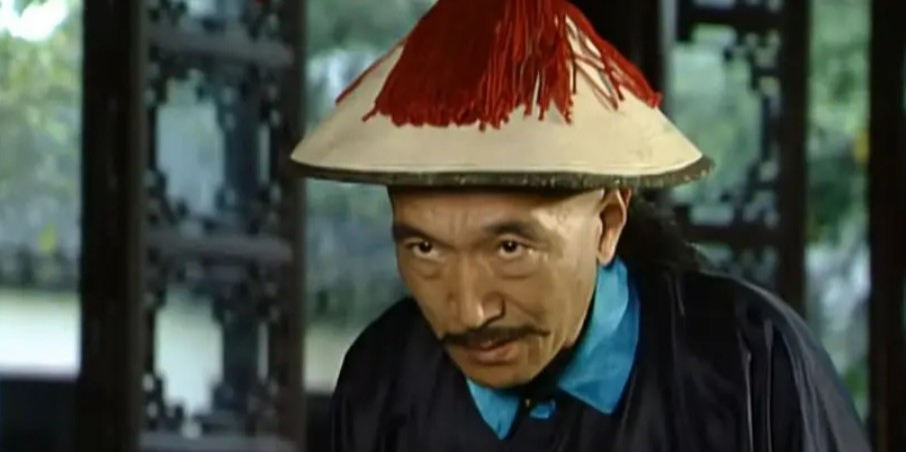

于是乾隆单独召见了刘墉,见到刘墉后,乾隆的心已经凉了半截。因为刘墉这人也太其貌不扬了,不仅长得瘦瘦小小,而且还有些驼背。怎么看都不是能堪大用的样子。

很多人不知道,乾隆其实是个“颜值动物”,他身边的大臣,不是相貌出众,就是仪表堂堂。再不济,也要高大魁梧,长相过得去。

当然,后面这条主要是针对武将。毕竟朝堂上不缺读书人,但是缺能征善战的宿将。只可惜,这样的人才实在是少之又少,乾隆只能放低要求了。

而乾隆身边的大红人和珅,一开始就是因为样貌出众,才被乾隆注意到,得以被提拔的。

乾隆看到刘墉的第一眼,就对其好感减半,打消了重用他的心思。但是刘墉好歹是刘统勋的儿子,乾隆如果把人招来又赶走,那就显得太刻薄寡恩了。刘统勋以后还能用心为他做事?

于是乾隆还是打算考校考校刘墉的真本事。

乾隆出上联:十口心思,思国思君思社稷。

这对联可不简单,十口心合起来就是个“思”字,而思字又引出后面的君、国、社稷。这个上联设计巧妙,整个朝堂上,能对出来的人,怕是不超过十个人。

乾隆对自己这个上联还是很满意的,毕竟他可是准备了一晚上才想出来的。就在他打算喝杯茶让刘墉慢慢想下联的时候,刘墉却说道:“寸身言谢,谢天谢地谢君皇”。

寸身言三个字合起来便是一个“谢”字,而且这谢字引出了天、地、君皇。更巧妙的是,刘墉还借机拍了乾隆的马屁,一个劲地谢恩表忠心。

“看来这刘墉是有真本事的,可惜相貌扣分太多了。”乾隆在心里暗叹道。

既然刘墉有大才,那么乾隆还是打算用他的,只是重用就免了。为了让刘墉知难而退,乾隆决定再出一副对联。

但是乾隆的文采有限,一时间也想不出什么绝对。突然,他看到刘墉弯折的背,来了灵感。

他出上联:只可叹,弯木难当顶梁柱。

这其实是在含蓄地告诉刘墉,你这相貌不过关,尤其是这驼背,难堪大任。

当时刘墉年轻气盛,心中是有股读书人的傲气的。他觉得自己明明才华横溢,凭什么因为驼背就弃之不用?于是回了一句霸气的下联:甚为喜,屈弓才可射天狼。

刘墉的意思很明显:我驼背怎么了?我驼背也可以替皇帝射天狼。

这“射天狼”出自苏轼的《江城子密州出猎》,苏轼在诗中展现出一夫当关万夫莫开的豪气与勇气。

刘墉借此表达了自己愿意为皇帝大展宏图、建立万世之功的豪气。

乾隆一生都在执着于“十全武功”,想要成就“十全武功”,刘墉这样的臣子就少不了。正是因为刘墉的这对下联,才让乾隆改变主意,决定重用他。

事实证明,这大概是乾隆这辈子最正确的一个决定了。

对于皇帝的重用,刘墉只能用尽心办事来报答。他在任上一直兢兢业业,一切以朝廷的利益为重。

要知道,当时乾隆重用和珅,吏治已经开始走下坡路。刘墉的同僚们,要么得过且过,混日子。要么干脆贪墨银钱,谋取私利。而刘墉的存在,成了官场上的异类。刘墉也因此受到排挤。

从乾隆二十一年开始,刘墉先后在安徽和江苏担任了多年学政。而这背后,就是以和珅为首的那群大臣在搞鬼。

毕竟学政远离朝堂,且没啥实权。而且这还算是手下留情,毕竟刘墉的父亲刘统勋乃是朝廷重臣,在朝堂上也有不少故旧。不看僧面看佛面,这群人也不敢下手太狠。

但是刘墉并未因此而垂头丧气,在他看来,刚好可以借此来扒一扒科举中的种种弊端,让科举可以为朝廷培养更多人才。

刘墉针对当时的贡生、监生存在的漏洞,以及考场舞弊的猖獗,提出了一系列改进措施,得到了乾隆皇帝的认可。

一时间,江苏、安徽的科举舞弊情况好了很多。一些没有真才实学,想要蒙混过关之人连考场都不敢进入。可见刘墉在科举一事上下的功夫有多深。

刘墉也因为在科举上的出色表现,被乾隆皇帝重新召回朝堂上,委以重任。那些贪官污吏将他赶出朝堂的努力全都成了笑话。

刘墉为官清正,与朝中大臣格格不入。尤其是和珅,对刘墉那叫一个恨得牙痒痒。为此,二人没少在朝堂上互相弹劾,然而乾隆的反应就有些耐人寻味了。

虽然和珅是他身边的红人,但是乾隆却并未偏袒和珅,甚至有时候还要护着刘墉。一方面,乾隆也知道吏治败坏的事情,想要用刘墉来敲打敲打这些大臣;另一方面,他也需要一个人来制衡和珅,否则自己会被和珅架空。

和珅是什么人?很快便明白了乾隆的用意,于是他一反常态,主动提出与刘墉和解。但是以刘墉的性格,又怎么会与和珅同流合污?他直接拒绝了和珅的好意。

后来,国泰案爆发,乾隆命钱沣、刘墉、和珅三人一同审理此案。通过此案,我们可以看出刘墉与和珅关系之恶劣。

国泰乃是山东巡抚,也算是封疆大吏了。国泰在任期间,联合布政使于易简,吞没朝廷官银200万两。其胆大妄为,在整个乾隆朝也能排进前三,也就比和珅差了些。

有意思的是,当刘墉、和珅一行人来到山东的时候,却发现库银一分不少,这就奇怪了。难道是有人诬告国泰?

很快,御史钱沣就发现了猫腻:银库中的银两成色差别极大,这是不正常的。因为银库中的库银,一般都是新铸的银两,成色不仅新,而且完全一致才对。他怀疑是国泰提前得到消息,向商人借来银两凑数的。

他猜得不错,透露消息的正是和珅。不过千万别误会了,和珅与这事没啥关系,其实他也不想掺和进这件事里。奈何国泰的父亲乃是四川总督文绶。而与国泰一伙的于易简,其哥哥是大学士于敏中。

此二人,一个是封疆大吏,一个是朝廷重臣,和珅这么会处人际关系,怎么能不帮衬他们一把?

事实上,在整件事上,和珅就是一直力保二人,为此,不惜与钱沣大打出手。

不过钱沣虽然是御史,但是在和珅面前根本不够看。因此,整件事的关键就在于刘墉的态度了,虽然和珅试图笼络、说服刘墉站在自己这边,不过被刘墉拒绝了。正是得到刘墉的支持,钱沣才得以大展拳脚,将事情一查到底。

商人们担心自己的银子出事,于是纷纷来认领,这下子国泰的事情就藏不住了。到最后,铁证如山,和珅也不得不放弃包庇国泰二人,二人最终被绳之以法。

类似的事情还发生过很多次,可以说,幸亏有刘墉在,才使得乾隆时期的朝廷保持着一丝清明,不至于完全变得浑浊不堪。

不过令人意外的是,到了乾隆后期,刘墉却屡屡犯错,乾隆经常为此斥责刘墉。

但是和珅却并未趁机落井下石,因为刘墉烦的都是一些无足轻重的小事。甚至可以说,乾隆是在鸡蛋里面挑石头。

比如刘墉的奏章里写错了一个字,或者乾隆私下里和刘墉闲聊的话,被别人知道了。

类似的事情发生了不少,虽然刘墉并未因此被治罪,但是其圣眷确实大不如前。

就连和珅也觉得刘墉已经不足为虑,不再将其视作对手。

直到乾隆去世,嘉庆皇帝正式亲政,人们才明白乾隆的高明之处。

原来,乾隆的行为看似打压,其实是为了保护刘墉,送他一个大好前程。

这么做,一方面可以让和珅轻视刘墉,另一方面将刘墉留给嘉庆皇帝提拔,这样刘墉才会对嘉庆皇帝感恩戴德,忠心耿耿。

于是嘉庆皇帝一亲政,就对和珅出手,而刘墉在其中扮演了重要角色。乾隆的这一手安排,不可谓不高明。

而刘墉能走到这一步,都源自当年的那一副对联。正是那次对对子,使得刘墉得到乾隆皇帝的青睐、重用,刘墉才有机会成为朝廷重臣,一展抱负。