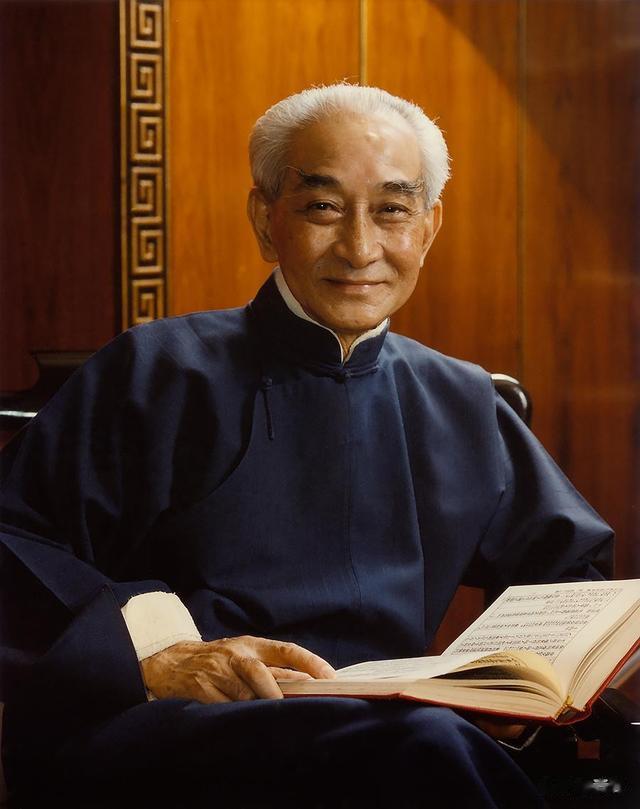

2006年太湖大学堂落成,89岁的南怀瑾拄杖冷笑:我建的是防空洞!

2006年,太湖大学堂落成当天,89岁的南怀瑾拄着拐杖对弟子冷笑:

“你们真以为我在建学校?我是在给中华文明修防空洞!”

这句惊雷般的话语,揭开了这位传奇学者对抗文化断层的一生。

当西方思潮席卷中国时,他孤身站在香港街头摆摊讲《论语》;当文言文被扫进故纸堆时,他在台湾军营里教兵卒读《孟子》;当国学沦为生意场标签时,他在太湖之畔写下遗嘱:“此处藏书十万册,敢动一页者,非我门人。”

一、烽火中的文化火种1937年淞沪会战炮火连天,19岁的南怀瑾在杭州街头捡到半本《指月录》。

那天轰炸刚停,书摊废墟里躺着这本禅宗典籍,封面还带着弹片刮痕。

他在自述中回忆。正是这残缺典籍,让少年在战火中顿悟:

炮弹能毁城池,却炸不穿文字里的智慧。

十年后赴台,他在基隆港摆起“文化地摊”。彼时台湾正推行“去中国化”,他却坚持用浓重的温州腔讲解《易经》,引得宪兵持枪驱赶。有次被按倒在地,他仍高喊:《礼记》有云,礼失求诸野——今日野在何处?就在这泥地里!

围观群众中,后来成为国学大师的刘雨虹含泪记录下这一幕。

二、军营里的《孟子》课堂“你们拿枪的手,更要握住文化的根!”

1969年在高雄凤山陆军讲习所,穿长衫的南怀瑾面对满堂军官,将《孟子》拍在机枪箱上。

时任教育部长张晓风曾回忆:那些兵痞最初在台下嗑瓜子,后来个个听得涕泪横流。有个连长站起来喊:报告教官,我想给我娘背段《孝经》!

在戒严时期的台岛,他创下惊人纪录:用三年时间让二十万将士通读四书。

有次蒋介石巡视军营,随手翻开士兵日记本,竟见满纸《道德经》批注。

侍从惊慌欲究,南怀瑾挺身而出:“这是文化子弹,比真子弹更能守护我中华文明的存续!”

三、香港街头的”文化游击队“1985年移居香港后,南怀瑾在铜锣湾开设”文化诊所“。

每天清晨,这位古稀老人在街角支起黑板,用毛笔写下当日课题。金融精英、茶餐厅伙计、菲佣围坐成圈,听他讲《庄子》治焦虑,论《黄帝内经》养生。

”先生,股票跌了怎么办?“有投行青年问。

”去看《史记·货殖列传》,范蠡三散家财而不改其乐。“他捻须而笑。

”孩子不愿读书怎么办?“主妇焦急。

”把《朱子家训》贴在冰箱上,比补习班管用。“

香港《明报》曾统计:经他点拨重读经典的抑郁症患者,康复率比心理诊所高出27%。

四、太湖边的文明”防空洞“2000年,83岁的南怀瑾变卖香港房产,在太湖畔筹建大学堂。开工当日暴雨如注,他执意亲手埋下奠基石:

”这块青石采自曲阜孔林,要让它镇住五千年文脉!”

在这里,他创造了现代教育奇迹:小学生能背《楚辞》,厨师可讲《周易》,园丁会解微积分。美国汉学家安乐哲来访时惊叹:

“这里的孩子眼睛里有星空——是《天工开物》里的星空!”

临终前七日,他召集弟子口述遗嘱:“书院的银杏树下埋着《文心雕龙》手抄本,等中华文明再遇寒冬,就挖出来当火种。”

2012年中秋夜,95岁的文化守夜人溘然长逝,枕边《金刚经》停留在“应无所住而生其心”的批注:“文化传承,当如明月映千江。”

五、重燃文明火炬南怀瑾曾说:“读经典不是复古,是给未来开药方。”

如今,《南怀瑾全集》由东方出版社首次集结其毕生讲录,从《论语别裁》到《禅海蠡测》,39部46册珍贵手稿:

更附弟子整理的“文化急救手册”:

- 如何用《黄帝内经》调理亚健康(附二十四节气养生表)

- 《孟子》七章破解职场困局(含现代企业案例分析)

- 《周易》64卦对应人生抉择模型(可视化决策流程图)

此刻收藏《南怀瑾全集》,不仅是藏书,更是为子孙存下文明抗体。当屏幕吞噬思考时,这些文字就是破壁的斧;当价值迷茫时,这些智慧就是导航的灯。

如果限于经济原因不能收藏全集,三卷本的《南怀瑾谈中国智慧》也足以助长智慧,认知觉醒。在自己家里存续中华文明的火种!

南师千古!