国产车企为何不热衷自研碳化硅芯片?

深夜,王先生对着电脑屏幕,眉头紧锁。他不是程序员,而是一位资深车迷,正沉浸在对新车配置的纠结中。这台车,搭载了众多先进技术,却在核心芯片的选择上让他犹豫不决。这让他想起最近和朋友的讨论:车企们纷纷押注智能驾驶芯片,却对碳化硅芯片似乎兴趣缺缺,这究竟是怎么回事?难道这背后隐藏着什么不为人知的秘密吗?

这并非一个简单的技术问题,而是关系到整个汽车产业未来发展方向的战略性抉择。表面上看,智能驾驶芯片风光无限,各大车企争相研发,但碳化硅芯片在电动汽车领域的重要性却不容忽视。它的高效节能特性,是实现更长续航里程、更快充电速度的关键。为什么同样是核心芯片,车企对待它们的态度却如此不同?

一个重要的原因在于成本与收益的平衡。智能驾驶芯片,作为汽车智能化的核心,直接关系到用户体验和市场竞争力。一颗先进的智能驾驶芯片,可以让汽车拥有更强大的感知能力、更精准的决策能力,以及更便捷的交互体验。这些直接提升了车辆的卖点,消费者也愿意为这种先进技术买单。因此,车企自研智能驾驶芯片,即使投入巨大,也能获得相应的回报。

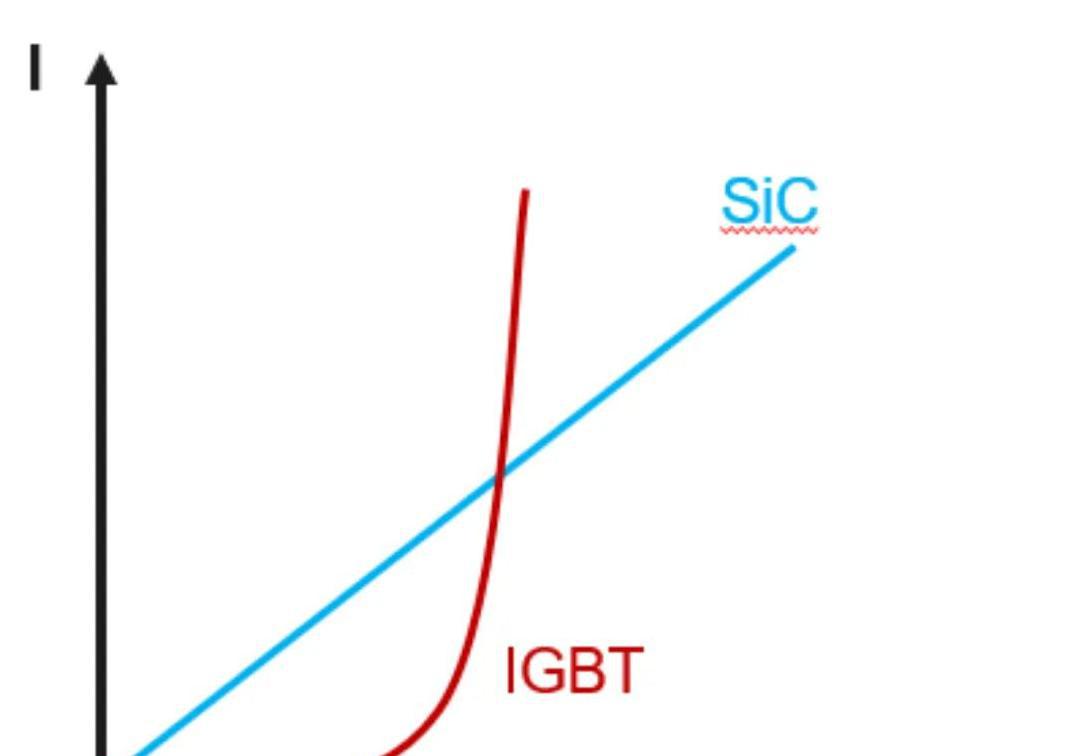

而碳化硅芯片的情况则截然不同。虽然它在提高能量转换效率方面具有无可比拟的优势,但其高昂的研发和制造成本却成为制约其广泛应用的主要障碍。目前,碳化硅芯片的成本仍然远高于传统的IGBT芯片,这使得很多车企望而却步。与其投入巨资研发,还不如选择成熟的供应商,购买现成的芯片,这样既能降低成本,又能保证产品质量。

当然,这并不是说车企完全放弃了碳化硅芯片的研发。像比亚迪、理想汽车等企业,出于对技术自主的追求,以及对未来市场趋势的判断,仍然积极进行碳化硅芯片的研发和应用。他们意识到,随着技术的不断进步和规模效应的显现,碳化硅芯片的成本将逐渐下降,其市场竞争力也将越来越强。

另一个重要的因素是市场需求的变化。目前,纯电动汽车市场竞争激烈,价格战异常残酷。消费者对电动汽车的续航里程、充电速度等方面虽然有要求,但更关注的是价格。在这种情况下,高成本的碳化硅芯片反而成为车企的负担。而插电式混合动力汽车的兴起,也进一步压缩了碳化硅芯片的市场空间。因为插电混动车型具有油箱,对于续航焦虑的缓解能力更强,对碳化硅芯片的需求相对较低。

但是,未来并非没有希望。随着800V高压快充技术的普及,碳化硅芯片的重要性将再次凸显。800V高压平台能够极大地提升充电速度和续航里程,而碳化硅芯片的高效率特性,正是实现这一目标的关键。根据吉利汽车的数据,在800V平台上,碳化硅芯片可以将续航里程提升4-8个百分点。这对于追求极致性能的电动汽车来说,无疑是一个巨大的诱惑。

此外,随着技术的不断进步,碳化硅芯片的成本也在逐渐下降。晶体生长、切割技术、外延层缺陷控制等方面的改进,显著提升了衬底的良率。目前,国内厂商的八英寸衬底良率已达到60%,国际巨头则普遍在80%左右,远高于几年前的三四十%。沟槽型MOSFET芯片的出现,进一步降低了芯片的面积和导通损耗,使得单片晶圆可以切割出更多芯片,从而降低了成本。八英寸衬底的采用也使单位成本下降了35%。

这些技术的进步,正在将碳化硅芯片的价格逼近IGBT芯片的两倍临界点。一旦突破这个临界点,碳化硅芯片的成本优势将更加明显,其市场应用将会迎来爆发式增长。

然而,车企自研碳化硅芯片究竟值不值得,仍然是一个复杂的问题。虽然技术进步降低了成本,但研发投入仍然巨大,并且存在较高的风险。对于那些资金实力较弱的车企来说,与其冒着巨大的风险进行自研,不如选择与成熟的芯片供应商合作,利用其技术和规模优势,降低成本,保证供应链的稳定性。

那么,车企该如何选择呢?这需要根据自身的情况,权衡利弊,做出最优的战略决策。对于那些资金实力雄厚、技术储备强大的车企来说,自研碳化硅芯片或许是一个不错的选择,它可以增强企业的核心竞争力,并为未来的发展奠定坚实的基础。而对于那些资金实力较弱、技术储备不足的车企来说,选择与成熟的供应商合作,可能是一个更为现实的选择。

总之,车企芯片战略并非一蹴而就,而是一个长期演变的过程。技术的进步、市场的变化、以及自身的战略规划,都会影响车企的决策。智能驾驶芯片与碳化硅芯片的“冰火两重天”,恰恰反映了汽车产业技术发展和市场竞争的复杂性和多样性。

我们不妨回顾一下历史数据。根据市场调研机构的数据,2022年全球碳化硅芯片市场规模约为30亿美元,预计到2028年将达到150亿美元,年复合增长率超过30%。这表明碳化硅芯片市场具有巨大的发展潜力。然而,这并不意味着所有车企都应该选择自研。在充分考量自身能力和市场需求的基础上,选择最适合自己的发展路径,才是成功的关键。

而王先生呢?最终,他选择了既不完全依赖供应商,也不盲目自研的策略,选择了一款采用了业界领先碳化硅芯片的车型,这家车企在芯片设计层面投入了大量精力,确保了高效稳定的性能,同时依靠成熟的供应链保证了稳定的供应和降低了成本。 这或许才是当下车企在芯片战略上最明智的选择:兼顾自主与合作,在技术创新和成本控制之间取得平衡,最终才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,才能像王先生那样,安心享受科技带来的便利。