历史故事人物-廉颇

赵国名将的传奇一生

在战国那个风云激荡、战火纷飞的时代,名将辈出,而廉颇无疑是其中璀璨夺目的一颗将星。他的一生,充满了传奇色彩,其故事至今仍被人们口口相传。

廉颇出生于赵国,自幼便对军事展现出浓厚的兴趣和过人的天赋。他身材魁梧,力大无穷,且性格豪爽、正直勇敢。早年,廉颇投身军旅,凭借着卓越的武艺和勇猛无畏的战斗精神,在一次次战役中崭露头角,逐渐在赵国军队中声名鹊起。

公元前283年,赵国迎来了一场重要的战役——征讨齐国。廉颇奉命率领赵军出征,他精心谋划战略,激励士兵士气。战场上,廉颇一马当先,如同一头勇猛的雄狮,冲入敌阵,杀得齐军节节败退。最终,赵军大败齐军,成功夺取了阳晋。此役,廉颇威震诸侯,因战功赫赫被赵惠文王封为上卿。此后,廉颇多次率军与齐国作战,每战皆胜,他的勇名也越来越响亮,成为了赵国的军事支柱之一。

然而,廉颇的人生并非一帆风顺。在赵国朝堂上,蔺相如的出现,一度让廉颇心中产生了波澜。蔺相如原本只是赵国宦者令缪贤的门客,却因在“完璧归赵”和“渑池之会”中表现出色,为赵国立下大功,被封为上卿,且职位在廉颇之上。这让身经百战、为赵国出生入死的廉颇深感不服,他认为蔺相如仅凭口舌之利,便位居自己之上,心中十分不忿,甚至扬言:“我见相如,必辱之。” 蔺相如得知廉颇的态度后,却总是刻意回避与廉颇碰面。每次上朝,他常常称病不出,以免与廉颇发生冲突。

有一次,蔺相如外出,远远望见廉颇的车马迎面而来,他立刻让车夫掉转车头,躲避廉颇。蔺相如的门客们对此十分不解,认为蔺相如太过怯懦,纷纷表示要离开他。蔺相如见状,问门客们:“你们觉得廉将军与秦王相比,谁更厉害?”门客们回答:“当然是秦王更厉害。”蔺相如接着说:“以秦王的威势,我都敢在朝堂上呵斥他,羞辱他的群臣,我蔺相如难道会怕廉将军吗?只是我认为,秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,就是因为有我和廉将军在。如今我们两人若像两只老虎一样争斗起来,势必不能两全。我之所以这样做,是以国家的安危为重,把个人的恩怨放在后面啊!” 蔺相如的这番话传到了廉颇耳中,他深感惭愧。

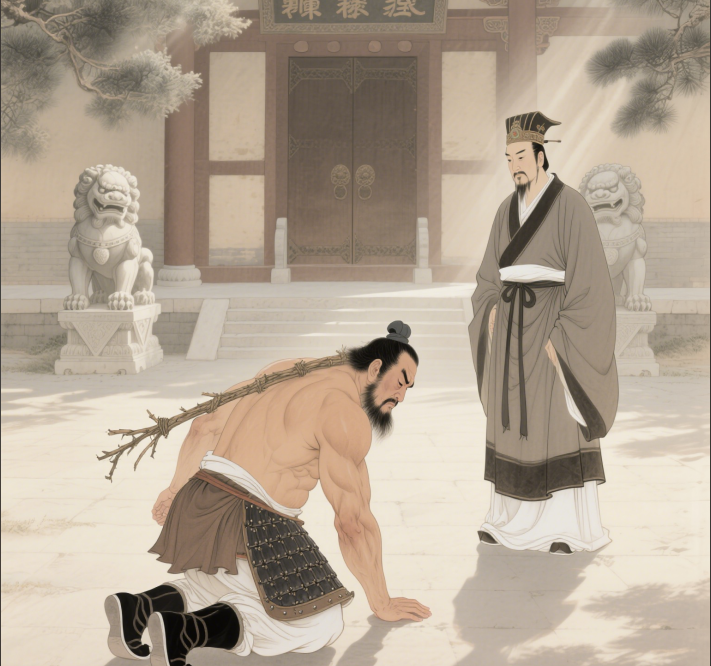

这位久经沙场、英勇无畏的老将,在听到蔺相如的肺腑之言后,立刻意识到了自己的狭隘和错误。他为自己的鲁莽和嫉妒而懊悔不已,决定向蔺相如请罪。于是,廉颇赤裸上身,背负荆条,来到蔺相如府前。他见到蔺相如后,立即跪地请罪,诚恳地说:“我廉颇见识浅薄,心胸狭隘,不知先生如此宽厚待人,以国家为重,实在是惭愧至极。今日特来请罪,任凭先生处置。”蔺相如见廉颇如此真诚,深受感动,急忙上前扶起廉颇,说道:“廉将军,快快请起。您我二人皆为赵国栋梁,只要我们齐心协力,赵国定能繁荣昌盛,秦国便不敢轻易来犯。”

从此,廉颇与蔺相如摒弃前嫌,结为刎颈之交,共同为赵国的稳定和发展贡献力量。他们“将相和”的故事,也成为了千古佳话,一直被后人传颂,激励着人们要以大局为重,团结协作。

公元前260年,秦赵两国在长平展开了一场规模宏大、影响深远的战略决战。赵国派廉颇率领大军前往长平抵御秦军。面对强大的秦军,廉颇深知秦军远道而来,利在速战速决,而赵军则以逸待劳,更适合打持久战。于是,他采取了坚壁清野、以守为攻的战略,坚守营垒,拒不出战。秦军多次挑战,廉颇均置之不理。双方就这样相持了数月之久,秦军始终无法突破赵军的防线。 然而,赵孝成王却对廉颇的坚守战略产生了不满。他急于求成,希望能够尽快结束战争,再加上秦国丞相范雎派人在赵国散布谣言,说秦国最怕的是赵括,而不是廉颇,廉颇已经年老怯战,有投降秦国的意图。赵孝成王信以为真,不顾蔺相如等大臣的反对,执意用只会纸上谈兵的赵括取代廉颇担任赵军主帅。廉颇无奈之下,只得交出兵权,黯然离开长平前线。 赵括一到长平,便完全改变了廉颇的战略部署,主动出击攻打秦军。秦军主将白起针对赵括的弱点,采取了诱敌深入、分割包围的战术。赵军被秦军引入包围圈后,陷入了绝境,最终赵军大败,四十多万赵军将士被秦军坑杀,赵国元气大伤。

这就是历史上著名的“长平之战”,赵国经此一役,国力急剧衰退,而廉颇的坚守战略本是正确的,却因赵王的错误决策而功亏一篑,实在令人惋惜。 长平之战后,赵国面临着巨大的危机,国力空虚,民心惶惶。燕国认为赵国此时国力衰弱,有机可乘,于是在公元前251年,派丞相栗腹率领大军进攻赵国。赵孝成王在危急关头,重新启用了廉颇。廉颇临危受命,率领赵军奋起抵抗。他充分发挥自己的军事才能,精心策划作战方案,与燕军展开了激烈的战斗。在鄗城之战中,廉颇身先士卒,指挥赵军奋勇杀敌,一举大败燕军,斩杀了燕军主将栗腹。随后,廉颇乘胜追击,包围了燕国都城,燕国被迫割让五座城池求和。经此一战,廉颇再次展现了他卓越的军事才能,为赵国解了燃眉之急,也让赵国在困境中得以喘息。

赵孝成王为了表彰廉颇的功绩,封他为信平君,并让他代理相国之职,廉颇再次成为了赵国的中流砥柱。 然而,好景不长。赵孝成王去世后,太子赵偃(赵悼襄王)即位。赵悼襄王听信了奸臣郭开的谗言,对廉颇产生了猜忌,决定派乐乘接替廉颇的职务。廉颇得知后,心中大怒,他认为自己为赵国出生入死,屡立战功,如今却遭到如此不公的对待,实在难以咽下这口气。一怒之下,廉颇率军攻打乐乘,乐乘不敌,只得逃走。事后,廉颇也知道自己犯下了大错,在赵国已无法立足,无奈之下,他只得逃奔魏国。

廉颇来到魏国后,虽然受到了魏国的礼遇,但魏王对他始终心存疑虑,不敢重用他。廉颇在魏国的日子里,常常怀念在赵国的时光,他渴望能够再次回到赵国,为赵国效力,保卫自己的国家和人民。而赵国在失去廉颇后,屡次遭受秦国的进攻,形势日益危急。赵悼襄王在困境中,又想起了廉颇的英勇和才能,于是派使者前往魏国,探视廉颇是否还能为赵国所用。 廉颇的仇人郭开得知此事后,担心廉颇回到赵国后会对自己不利,于是用重金贿赂了使者,让他在赵王面前诋毁廉颇。使者来到魏国见到廉颇后,廉颇非常高兴,他希望能够通过使者向赵王表明自己仍然身体硬朗,还能为赵国带兵打仗。为了展示自己的状态,廉颇特意在使者面前一顿饭吃了一斗米、十斤肉,然后披上铠甲,跨上战马,驰骋一番,以显示自己老当益壮,尚可一战。然而,使者受了郭开的贿赂,回国后却向赵悼襄王报告说:“廉将军虽然年老,但饭量还不错,只是与我坐在一起交谈时,一会儿就上了三次厕所。”赵悼襄王听后,认为廉颇已经年老体衰,不堪大用,便放弃了召回廉颇的念头。 廉颇得知赵王没有召回自己的消息后,心中十分失望和痛苦。他的报国之心始终炽热,却无奈遭人陷害,报国无门。后来,楚国听说了廉颇的遭遇,派人将他接到楚国,任命他为楚将。然而,廉颇在楚国却始终无法建立战功,他常常感叹:“我思用赵人。”他心中念念不忘的,依然是赵国的士兵和那片他为之奋斗了一生的土地。

最终,廉颇在楚国郁郁而终,结束了他波澜壮阔而又充满遗憾的一生。 廉颇作为战国时期赵国的名将,他以勇猛善战、忠诚爱国而闻名于世。他的一生,历经无数次战役,为赵国的稳定和繁荣立下了赫赫战功。他与蔺相如“将相和”的故事,展现了他勇于认错、以大局为重的高尚品德;长平之战中,他的坚守战略虽未被采纳,但显示出他卓越的军事眼光;晚年虽遭遇不公,被迫离开赵国,但他那颗渴望报国的心却从未改变。廉颇的故事,不仅是他个人的传奇,更是那个时代的一个缩影,他的精神和品质,一直激励着后人在面对困难和挑战时,要勇敢坚定,胸怀大局,为了国家和理想,不懈奋斗。