KC-135不够用了?美军找到新办法,商用加油机已成秘密武器

说到美国空军的空中加油,很多人第一时间想到的可能是那些庞大的KC-135、KC-10或者最新的KC-46“飞马座”加油机。但最近,美军却开始把目光转向了商业公司——2025年4月,一架商用KDC-10B加油机首次为C-17“环球霸王”运输机完成了空中加油,创造了历史。

美国空军拥有全球规模最大的加油机队,但即便如此,仍然面临“加油荒”。特别是在亚太地区,由于基地分布稀疏,战机、运输机执行远程任务时高度依赖空中加油。然而,军用加油机数量有限,训练、作战、演习任务又极其繁重,导致很多部队难以获得足够的加油训练机会。第62空运联队的瑞安·维吉尔少校就坦言:“我们的飞行员经常因为加油机资源不足而无法保持资质。”

这种供需矛盾并非今天才出现。实际上,美国海军和海军陆战队早在20年前就开始租用商业加油机,而空军直到2023年才首次尝试——在“突击吊索23”演习中,奥米茄公司的KDC-10为F-16战斗机加油。这次试验成功后,商用加油机的应用迅速扩大:2024年3月,同一架KDC-10在关岛附近同时为B-52轰炸机和MC-130J特种作战飞机加油,证明了它对不同机型的适配性。

商用加油机之所以能吸引美军,核心优势在于“灵活性”。以奥米茄公司的KDC-10B为例,它原本是荷兰空军的加油机,退役后被改装为民用版本。虽然出身军用,但运营模式完全商业化,可以根据美军需求灵活调度,不受军方编制限制。从性能上看,KDC-10B丝毫不逊色:每分钟可输送400-900加仑燃油,效率与军用加油机相当;标准配置可携带2.9万加仑燃油,加装额外油箱后可达4.1万加仑,足以支持B-52这样的“油老虎”;采用与KC-46类似的光学传感加油系统,比老式KC-135的“人工操作吊舱”更精准。更重要的是,商业加油机可以分担军方的训练压力。以往,空军加油机既要保障作战任务,又要配合部队训练,常常捉襟见肘。而商用加油机专门用于训练,让军用加油机能专注于实战部署。正如太平洋空军司令部的乔恩·贝兹上校所说:“这直接提升了整体战备水平。”

其实,商业加油机并非新鲜事物。奥米茄公司早在2019年就收购了荷兰空军的KDC-10,但美军直到近年才真正重视这一模式。背后的原因很复杂:在“大国竞争”背景下,美军在印太地区的行动越来越频繁,而该地区的基地分布极为分散。例如,从日本到关岛的距离超过2000公里,战机若想执行任务,途中必须加油。但军用加油机数量有限,商业加油机的加入正好填补了这一缺口。

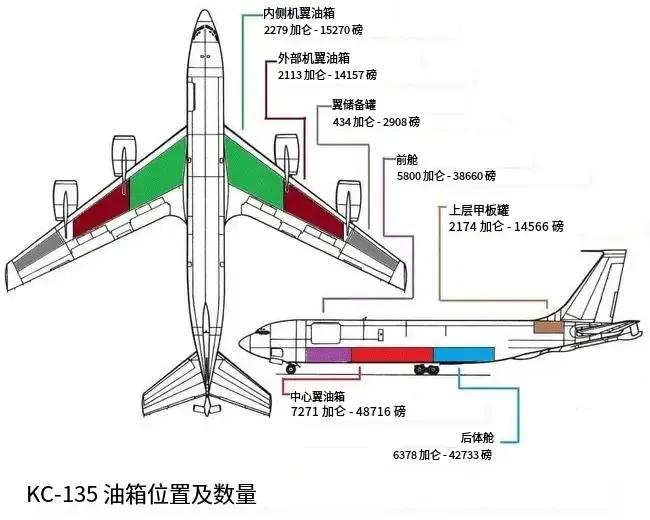

美国空军的KC-135平均机龄已超过60年,KC-10也面临退役,而新一代KC-46的交付进度缓慢,导致加油能力青黄不接。商业加油机成了过渡期的“救命稻草”。养一架军用加油机不仅采购贵,维护和人员成本也极高。而商业公司可以通过市场化运营降低成本,美军只需按需付费,无需承担长期维护负担。

尽管商业加油机优势明显,但美军在推广过程中也遇到了一些问题:技术兼容性方面,不同机型的加油接口、通信系统需要调整,美军为此专门组织了跨军种评估,确保A-10、B-52、C-17等机型都能适配。训练标准统一方面,商用加油机的操作流程必须与军用体系无缝衔接,否则飞行员可能产生混淆。安全与保密方面,商业公司的飞行员虽经过严格筛选,但涉及敏感任务时仍需额外审查。不过,这些问题并未阻碍美军扩大合作。第62空运联队已经计划开展夜间加油训练,进一步探索KDC-10B的潜力。奥米茄公司也表示,希望与空军建立长期伙伴关系,未来甚至可能为更多机型提供服务。

美军的这次尝试给我们最大的启示是:现代战争的后勤保障正在走向“军民融合”。传统上,空中加油被视为纯军事能力,但现实证明,商业力量完全可以成为有效补充。这种模式尤其适合高强度作战环境:战时可以迅速征调商业加油机,缓解军用机队的压力;平时由企业运营,军方按需租赁,避免资源闲置;商业公司不受编制限制,能更快适应突发需求。当然,完全依赖商业加油机并不现实,军用加油机仍是核心。但“军民结合”的模式,或许会成为未来空中加油体系的新常态。

美军这次“租用民航加油机”的实验,看似只是一小步,却可能改变未来空中作战的格局。而对于其他国家来说,这也是一次值得关注的创新——在资源有限的情况下,如何更聪明地利用现有力量,也许是现代军事变革的关键课题。