一代之诗伯 万叶之文匠 ————白居易诗歌与日本古代文学

严绍璗

中国文学史家在研究唐代大诗人白居易②的时候,常常把“日本元和活字本”作为一个可以依据的较好的本子。这个本子是那波道园于日本元和四年(1618年,中国明万历四十六年)用活字刊印的,它保存《白氏文集》的原貌,为国内其他版本所不及,所以,一直被视为“善本”③。这种情况并不奇怪。白居易精湛的诗歌,不仅在中国文学史上,使“诗到元和体变新”④,从而划出了唐诗发展的一个新时期,而且,早就蜚声海外,在日本文化界与民众中,妇孺相传,历千百年而不衰,在日本汉文学发展史上,具有引人注目的地位。

白居易的诗歌究竟在什么时候传入日本的呢?学者们对此尚未取得完全一致的意见。有人说,在白居易去世后的一年,即公元847年,当时日本著名的“入唐八家”⑤之一的慈觉大师圆仁,从长安归国,带回中国的“经论章疏

① 严绍璗:(1938年11月-2023年1月14日),出生于上海,祖籍浙江宁波,是中国著名的中日文化交流史专家、北京大学资深教授。著作有《汉籍在日本的流布研究》、《日本中国学史》、《中日古代文学关系史稿》等。

②白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,是唐代伟大的现实主义诗人,与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,又与刘禹锡并称“刘白”,有“诗魔”和“诗王”之称。有《白氏长庆集》传世,代表作有《长恨歌》《琵琶行》《卖炭翁》《赋得古原草送别》等。提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作理念。

③“善本”:指珍贵难得的古籍刻本、写本,善本在文字内容上往往更接近原著,讹误较少,在装帧、字体、印刷、纸张等方面可能具有独特的艺术风格和较高的艺术水准。

④“诗到元和体变新”:出自唐代诗人元稹的《酬乐天余思不尽加为六韵之作》,唐元和年间(806 - 820 年),以元稹、白居易为代表的诗人,发起了新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,创作了大量反映社会现实、针砭时弊的乐府诗,语言通俗易懂,叙事生动,被称为“元和体”。全诗为:

律吕同声我尔身,文章君是一伶伦(líng lún)。众推贾谊为才子,帝喜相如作侍臣。次韵千言曾报答,直词三道共经纶。元诗驳杂真难辨,白朴流传用转新。蔡女图书虽在口,于公门户岂生尘。商瞿(qú)未老犹希冀,莫把籝(ying)金便付人。

⑤“入唐八家”:日本平安时代(794 - 1192 年)前往中国唐朝学习佛法的八位日本高僧,他们对日本佛教的发展和传播起到了重要作用。这八位高僧分别是:最澄(日本天台宗创始人)、空海(日本真言宗开山祖师)、常晓(入唐学习密教,回国后传播密法)、圆行、圆仁、惠运、圆珍、宗叡。

传记”共五八四部,其中有《白家诗集》六卷。这《白家诗集》,可能是白诗抄本的通称。其后不久,藤原岳守①把其中的《元白诗笔》进献给仁明天皇(公元833—849年在位)这便是白诗传入日本的开始。也有人认为,从现存日本的《白氏文集》金泽文库本卷中有“会昌四年夏五月二日写得勘了惠萼(è)”的题语来看,这是公元844年(唐会昌四年)白居易在世时,日本留学僧惠萼,在苏州南禅院,亲手抄录了《白氏文集》的大部分,并于公元847年携带回国的。但是,更多的学者认为,在白居易生前,大约从唐开成三年至大中元年(公元838—847年)之间,白诗已经在日本流传,当时最通行的本子是《白氏洛中集》与《元白诗笔》。

然而,如果进一步查考日本的古文献,那么,白居易诗歌传入日本,可能要比上述说法更早一些。

日本《国史略》曾引《江谈抄》中一段嵯峨(cuó é)天皇与文臣小野篁(huáng)论诗的故事,其曰:

嵯峨天皇尝幸贺阳院赋诗,曰“闭阁唯闻朝暮鼓,上楼遥望往来船”,以示诸篁。篁曰:“遥改空,圣作更妙。”天皇惊曰:“此白氏句也,本作空,卿思诗已同白氏耶?”是时,《长庆集》一部始至,独藏秘府,世未有阅者,天皇故试篁。

①藤原岳守:日本平安时代初期贵族、太宰少贰。838年(承和五年),他从中国大唐商人手中获得一套元稹和白居易的《元白诗集》,自己爱不释手且献给了仁明天皇,因此获升“从五位”高职。

白居易

这是日本文学史上流传的一段佳话。它既表现了嵯峨天皇醉心于中国文化,又表现了被称为“野相公”的小野篁鉴识汉诗的眼力。但是,更重要的,则是它透露了在白居易去世前二十多年,当元稹与白居易正在编纂《白氏长庆集》的时候,白诗已在日本宫廷流传了。嵯峨天皇公元809年(唐元和四年)至823年(唐长庆三年)在位,他是平安朝著名的“三笔”①中最优秀者,于汉文学造诣甚高,在位十数年间,曾勒撰了《凌云集》,《文华秀丽集》和《经国集》等大型汉诗文集。他经常在宫廷内的神仙苑、贺阳馆等处,与臣僚论诗作文,与小野篁论白诗即是一例。从勒撰的三部汉诗文集,以及从《江谈抄》中所记录的这一段逸事来看,当时,以嵯峨天皇为中心的宫廷诗人集团,正以很强的融合能力,积极地吸收与消化唐帝国的文学财富,创造着日本独特的汉文学。

现存日本编纂的最古的汉籍目录是《日本国见在书目》,它是日本宽平年间(公元889—898年)藤原佐世②奉宇多天皇之勒命编纂的。藤原曾调查了日本各文化机关如校书殿,御书所、图书寮、冷泉院、大学寮,劝学院等,登录了实际存在的汉籍名称及卷数,其中在“别集家”类中,载有“《自氏文集》七十卷,《白氏长庆集》二十九卷”。遗“七十卷”本,大约就见元稹③编纂的《白氏文集》的“前编”与“中编”,再加上白居易本人自编的“后编”的总集,这“二十九卷”本,很可能就是白居易自编的“后编”的单抄本,再加上若干“补遗”。这就是说,在九世纪后期白居易去世不久,迄今流传的《白氏文集》,已经从天皇宫廷流布于日本知识界了。到了十世纪后,在日本私家藏书中,更屡屡见有《白氏文集》的记载。如公元1006年,藤原道长④在其《御堂关白记》

①“三笔”:日本平安时期著名的三大书法家:嵯峨天皇(欧体)、橘逸势(柳公权)、僧人空海(王羲之,日本字母平假名发明者)。

②藤原佐世:(约829年-约898年),日本平安时代的学者、官员。出身于藤原北家,在阳成、光孝、宇多天皇时期活跃。

③元稹:(779年-831年),字微之,别字威明,河南府东都洛阳(今河南洛阳)人,唐朝著名诗人、文学家。白居易共同提倡“新乐府运动”,世称“元白”,代表作有《莺莺传》《菊花》《离思五首·其四》《遣悲怀三首》等,其中《莺莺传》是唐传奇的名篇,对后世戏曲创作如《西厢记》等产生了深远影响。

④藤原道长:(966年-1027年)是日本平安时代中期的公卿、政治家,藤原北家摄关家的代表人物。

中,记载了宋朝商人曾令立,曾带给他《白氏文集》一部等。一直到明冶之前的江户时代(公元1603—1867年),《白氏文集》仍然源源不断地从中国输往日本。据《日本长崎官府贸易外来船只登记文书》的记载,仅长崎一地,从公元1719—1760年的四十年间,输入了《白乐天集》五种十套,《白乐天诗集》一种二套,《白香山诗集》一部七本,总计有七种不同的版本由长崎港进入日本,如果加上自元和起,日本多次刻刊的《白氏文集》(计有“元和版”,“明历版”,“万治版”,“文政版”),那么,到十八世纪中,约有十数种《白氏文集》的不同版本,流传于日本各处。仅此也可见自平安朝时代开始,日本人对自居易诗歌的兴趣了。

早在十世纪初,日本声名显赫的醍醐(tíhú)天皇(公元897-930年在位)曾经说过:“平生所爱,《白氏文集》七十卷是也。”事实上,当白诗传入日本之后不久,官场与知识界很快就把白诗作为楷模,《白氏文集》成为仕进的必读著作了。当时的学者庆滋保胤①在《池亭记》中记述他本人一天的生活安排说:

盥濑(guànlài)之初,参西堂,念弥陀,读《法华》。饭飡(cān)之后,入东阁,开书卷,逢古贤。夫汉文皇帝为异代之主,以好俭约,安人民也;唐白乐天为异代之师,以长诗句,归佛法也;晋朝七贤为异代之友,以身在朝,志在隐也。余遇贤土,遇贤师,遗贤友,一日有三遇,一生为三乐。

① 庆滋保胤(yìn):(931~1002)日本平安中期著名阴阳师贺茂忠行次子。舍弃了家传的阴阳道,向菅(jiān)原文时学习纪传道,并且讲其立为家学。后来出家,法号“寂心”,崇尚净土宗。

从这一段记载来看,这也是当时日本知识分一般的生活格式与学习情趣。他们把汉文帝①、白乐天、晋代七贤②作为膜拜的对象,而其中又以白乐天为“师”。所以,当时以白诗取人,盛极一时。相传村上天皇(公元946-967年在位)曾命大江朝纲③与菅原文时④二人,各选白居易诗歌中压卷诗一首,以此考察他们的文才与鉴识能力。结果,二人分别奏上的却是同一首《送肖处士游黔南》。其诗曰:

能文好饮老肖郎,身似浮云鬓似霜,

生计抛来诗是业,家园忘却酒为多。

江从巴峡初成字,猿过巫阳始断肠,

不醉黔中争去得,磨围山月正苍苍。

白居易在这首诗中盛赞“能文好饮”、以诗为业,以酒为家,风流倜傥,不拘一格。这正是当时日本贵族阶级所醉心的唐代生话方式,和他们所竭力追求的附庸风雅。二人因此受到村上天皇的隆重嘉奖。

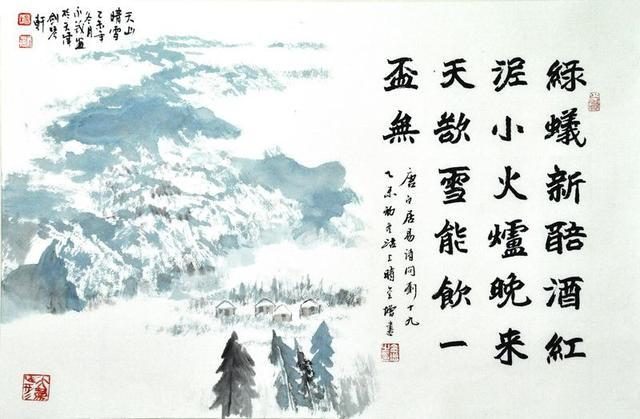

日本《皇朝史略》引《盛衰记》故事,说了一段以白诗编织的佳语。高仓天皇(公元1167一1179年在位)少年时,曾有人敬献枫树,天皇极爱之,命藤原信成守护。一日,仕丁暖酒,剪取枫树枝叶为柴薪。藤原见而大惊,便“收仕丁,将置之罪”。高仓天皇得知后,从容地说道;“唐诗有云‘林间暖酒烧红叶’,谁教仕丁作此风流?无复所问。”“林间暖酒烧红叶,石上题诗扫绿苔”,这正出自白居易《送王十八归山寄题仙游寺》⑤诗。这首诗为高仓天皇所熟读,留下了这一段传说。在日本史书上,一直把它当作白居易诗歌熏陶了一代君王的宽厚仁德与倜傥胸怀的故事,而世代相传。

①汉文帝:刘恒(前202年—前157年),汉高祖刘邦第四子,母薄姬,汉惠帝刘盈之弟。在位期间励精图治,兴修水利,衣着朴素,废除肉刑,使汉朝进入强盛安定的时期,开创“文景之治”。

②“晋代七贤”:通常指“竹林七贤”,是魏晋时期的七位名士,分别为嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸。七人常在山阳县(今河南辉县、修武一带)竹林之下,喝酒、纵歌,肆意酣畅,故而世谓“竹林七贤”。

③大江朝纲:(953年-1010年),日本平安时代中期歌人、学者、汉文学家,为菅原道真的外孙,大江维时之子。

④菅原文时:(899年- 981年),日本平安时代中期文人,右大臣菅原道真之孙,大学头菅原高视次子,官位为从三位式部大辅。

⑤《送王十八归山寄题仙游寺》:全诗为“曾于太白峰前住,数到仙游寺里来。黑水澄时潭底出,白云破处洞门开。林间暖酒烧红叶,石上题诗扫绿苔。惆怅旧游无复到,菊花时节羡君回。”

不但如此,白居易诗歌在日本妇女中也极有影响。日本最早的随笔文学著作《枕草子》的作者清少纳言,是十世纪日本杰出的女作家。据《大日本史》的记载说,清少纳言在一条天皇时(公元986一1010年在位)侍奉藤原皇后。皇后颇富唐诗修养,在一次大雪之后,她问左右女官曰:“‘香炉峰雪’想如何?”清少纳言即起挽帘,请皇后拨帘而望,左右都称清少纳言才思敢捷。原来,自居易七言诗《香炉峰下新卜山居草堂初成·偶题东壁之三》有句曰:“遗爱寺钟欹(qī)枕听,香炉峰雪拨帘看。”清少纳言熟读白诗,谙记诗句,深得皇后的爱怜。所以,她在《枕草子》中说:“《文集》与《文选》①为博士的必读文。”这里的《文集》,即专指《白氏文集》而言的。可以说,在白居易诗歌传入日本之后,从天皇到仕丁,竟相吟诵,以白诗为必须具备的文化修养了。

但是,白居易诗歌对日本文化的影响,还不止于此,它的更重要的意义,在于引起了日本汉文学发展中的变革。

原来,在日本古代文学的发展史上,有一种独特的现象,即从奈良朝开始(公元八世纪),出现了用汉文写作汉诗的风气,它自成一个体系,构成了日本古代文学中的“汉文学”系统。日本文学史上历来有“和歌汉诗”的称谓,这就是说,日本古代的“歌”(包括歌谣)是用假名写作的,而“诗”则是用汉文写作的。这些用汉文写成的“汉诗”,并不属于中国文学的范畴,而是日本古代文学发展中不可分离的部分。

日本汉文学在形成之初,深受中国六朝初唐文学的影响,集中反映在它的第一部汉诗集《怀风藻》中。《怀风藻》编纂于公元751年,共收集64家120首诗。从这些诗的题材来看,以侍宴从贺之作居多,其次是宴集游览之作;从诗的形式而言,以五言八句占多数,典故多系来自《昭明文选》;诗序均以四六体行文,典雅华丽。这一时期日本汉文学的“诗”,基本上局限在以天皇为中心的宫廷之内,明显地带有“齐梁体”②的痕迹。

①《文选》:南朝梁萧统编选的《文选》,又称《昭明文选》,是中国现存最早的一部诗文总集。

②“齐梁体”:中国南朝齐、梁时代出现的一种诗体。注重声调的和谐搭配。南齐永明年间,周颙发现汉字的平、上、去、入四种声调,沈约将其运用到诗歌创作中,提出“四声八病”之说。齐梁体诗作辞藻华美、精巧,大量运用典故和华丽的字词来修饰诗歌,注重对事物的细致描绘,使诗歌在形式上显得绚丽多姿,多以宫廷生活、男女之情为主要内容,风格柔靡轻艳。

八世纪末开始的平安朝时代,是日本中古史上汉学的鼎盛时期。选一时期的汉诗人,“讴吟白氏新篇籍,讲授班家旧史书”(菅原道真①《客舍书籍诗》)。他们认为,《白集》七十卷,“尽是黄金”(都良香②《白乐天之赞》)。这时的“汉诗”,已经突破了五言的局限,扩展为七言诗体。诗人们在创作上竟相仿效白诗,使日本诗风为之一变。

当时著名的诗人菅原道真,诗家称“其诗近白乐天”。他的七言长诗《路遇白头翁》描述了一个九十八岁老人的不幸生涯。其曰:

路遇白头翁,白头如雪面犹红。

自说行年九十八,无妻无子独身穷。

三间茅屋南山下,不农不商云雾中。

屋里资财一柏匮,匮中有物一竹笼。

诗人由白头老翁的坎坷生活进而引向对时政的针砭。

贞观末年元庆始,政无慈爱法多偏。

虽有旱灾不言上,虽有疫死不哀怜。

四万余户生荆棘,十有—县无炊烟。

这首诗,在日本汉文学史上,可以说是第一首以诗歌揭露时弊的现实主义作品,它与《怀风藻》—类的从驾宴游诗迥然不同。无论在题材上,或是在艺术上,都可以看到作者受到自居易的《卖炭翁》与《新丰折臂翁》一类讽喻诗的强烈影响。

①菅原道真:(845年-903年),日本平安时代的政治家、学者、诗人,日本汉诗的代表人物之一。

②都良香:(834年~879年),日本平安时代前期文官、著名诗人,平安朝最顶尖的汉文学家之一,称白居易的诗集“尽是黄金”。

平安时代的另一位汉诗人纪纳言,创作了首《贫女吟》,描写一位富家女子,嫁与了无赖少年:

肥马轻裘与鹰犬,每日群游快客筵。

交谈扼腕常招饮,一日之费数千钱。

产业渐倾游猎里,家资徒竟醉歌前。

…………

聟(xù)夫相厌不相顾,一去无归别恨长。

可怜的妇人终于被抛弃,留下茕(qiǒng)茕一人。

日往月来家计尽,饥寒空送几风霜。

秋风暮雨断晨肠,忆古怀今泪湿巾。

这首诗,从一个妇女的不幸遭遇,向社会提出了问题,发出了忠告。同是写妇女,却一扫脂粉气,展现了一幅苦难生涯的场面。这一类作品,它们与白居易的《琵琶行》、《长恨歌》等所谓感伤诗之间,无疑具有十分密切的亲缘关系。

平安朝时代的汉文学。终于从富贵华丽的殿堂里走了出来,汉诗不再只是作为歌舞升平的祝词了。“乐府”与“咏史”一类的作品兴起之后,更有直接以白诗题材为题材的作品。这些社会诗,虽然主要还是以诗人自身经历中的感受为主,但它毕竟是日本汉文学史上极有意义的变革,作为推动变革的外来文化的影响。白居易诗歌无疑是起了重大作用的。所以,当时日本知识分子,称自居易“诚是一代之诗伯,万叶之文匠也”。

白居易诗歌在日本古代文学中所留下的痕迹,生动地表明了中日两国文化联系的深刻程度,白诗作为中日两国人民在精神上相互联系的纽带,世世代代,相传至今。(节选自《文史知识》)