秀才出上联:有木也是桥,无木也是乔,寡妇出下联,让他羞愧不已

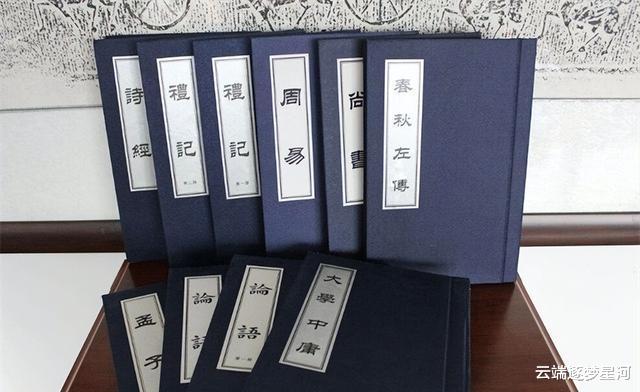

中国有着长达五千年的悠久历史,这历史里孕育出了丰富深厚的中华文化。除了大家耳熟能详的四书五经、优美的诗词歌赋,还有琴棋书画这些传统艺术,更有许多民族戏曲、好玩的灯谜、有趣的对联,以及热闹的酒令等等。

在中国古代时候,学问大多被贵族士大夫掌控着,他们堵死了老百姓往上走的门路,但文化的流传他们可挡不住。

老百姓从每天的吃喝拉撒中,琢磨出了一种大家都能乐在其中的东西,那就是对联。

对联因为历史久远、语言简练、风格独特、魅力非凡且充满高雅趣味,所以在中华文化里占有一席之地,是深受众多人喜爱的文学形式之一。

【对联的起源】

对联,也就是咱们常说的楹联或者对子,一开始是从桃符那儿来的。古代的人啊,为了赶走坏运气和鬼怪,会在桃木板上写上神荼、郁垒这两位神仙的名字,然后挂在大门两边。

到了五代那会儿,桃木板上头刻的就不光是神荼、郁垒这俩名字了。大家老爱拿桃木板来写写画画,许个愿啊,求个福啥的,反正就是写点吉利话。

五代时期的后蜀皇帝孟昶,他写过这样两句话:“新年迎来好运气,佳节取名长春时”。据说,这两句话算是咱们国家有记录以来的第一副对联了。

到了宋朝,挂春联已经是个老传统了。那时候的北宋,大文豪王安石就写了这么一句:“家家户户亮堂堂,全都换上新桃符把旧的换。”这句话活灵活现地展现了北宋时候过年的热闹场景。

到了明朝,对对联变得特别流行,于是就有了“对联”这个说法。

对联这玩意儿简单好懂,不管是高高在上的王公贵族,还是街头巷尾的小商贩,都能随口对上几句。所以,好多有名的对联都被大家传下来了,还因此闹出了不少有趣的事儿呢。

【明万历,秀才刁难寡妇】

在明朝万历那时候,有个挂着秀才头衔的人,但实际上,他一点儿也不像真正的秀才,更别提那些文人墨客该有的气节了。

明朝时候,人们看重士、农、工、商这四个阶层。秀才呢,虽然头上就顶着这么个简单的名号,但好歹也算是士族里的一员,所以他们的社会地位,那可是要比农民高出不少。

再说了,就算秀才不再去考举人,回到乡下开个学堂,也照样能得到大家的尊敬。

但这书生可不简单,他整天没啥正事,就爱瞎晃悠,村里人都烦他,在村里头名声可不太好,算是臭名远扬了,这样的士族哪能得到老百姓的尊敬啊。

有一天,那个书生又跑到外面瞎溜达,结果看到村里一个寡妇正和她儿子在地里忙活呢。

这寡妇的老公好些年前就因病走了,但她自己还年轻着呢,模样也俊俏,风采不减当年。虽说整天在地里忙活,但干起活来那动作,还是透着一股子说不出的韵味。

那秀才心里头忽然动了歪念头,想跟美人亲近亲近,于是就凑上前去跟她聊上了。

多次逗弄之后,那寡妇仍旧是一点儿反应都没有,压根儿没打算搭理他。

她不过是个寡妇,竟然敢不理睬我,这简直就是在打我的脸,让我颜面扫地。

那寡妇的行为立马惹毛了这位秀才,他一甩袖子,直接跟寡妇说:“这样吧,我给你出个对联,你要是能对得上,我就心甘情愿给你夫人白干一个月的活儿。要是对不上,那你就得听我的,怎么样?”

秀才打心底里不瞧好寡妇的学问,觉得不管自己出啥样的对联,那寡妇肯定接不上。他心里盘算着,等寡妇一败下阵来,还不是得像案板上的肉,随便他怎么处理、怎么摆弄?

寡妇一听,心里琢磨着,让这位秀才老在这儿守着也不是长久之计。周围邻居那么多,要是有些爱嚼舌根的人乱传闲话,对自己可没啥好处。她心里急着想把这事儿解决了,于是就爽快地答应了他提出的赌约。

没想到,那秀才肚子里打的可不是啥好主意,一张嘴就开始找茬:“大牛小牛,世间所有的小牛犊,都是些笨牛。”

这对子上写的并非什么吉利词句,而是那秀才糟糕的人品显露无遗。这话里话外,说那寡妇是个笨蛋,还暗指她儿子来历不明。

在明朝,对联很流行,它们不光是用来讲吉利话的,还有好多是用来挖苦人的。

这秀才写的对联,那哪是讽刺啊,简直就是侮辱。人家都说做事别牵连家人,可这秀才一出手,直接就把人家和她儿子都给带上一起骂了。

寡妇一听就恼了,但她没吼起来,也没骂秀才不对,而是学着秀才那套,回了句:“不管是新书还是旧书,这世上就有那么些书呆子,只读死书。”

那寡妇骂起人来,并不像秀才那样文绉绉地让人难受,她直接就说对方是个没钱没势的秀才,硬是把那秀才给怼了回去。她让秀才瞧清楚自己到底有几分能耐,竟敢来骂她和儿子。这一通骂,也算是给她和儿子出了口恶气。

秀才压根儿没料到寡妇能把对子对上,心里头那叫一个不服气。

他一瞅见不远处那座小桥,嘴里就开始胡说八道起来,接着就蹦出个上联:“带木字是桥,没木字成乔,把桥的木一去,加个女字就成了娇,娇儿桥上走,情哥哥真心爱娇。”

我本来想着对上一副对联就完事了,可谁承想,那秀才真是个无赖,又给我抛出一副新的对联来。

这个对联跟上一个不一样,它没直接骂人,但内容却是低俗不堪,相当轻佻。

在那个看重贞洁的年代,他讲了那么一通话,要是被别人听到了,那寡妇可就惨了,得被人说成是风骚女人。不光名声没了,最怕的是还会被人抓去受惩罚,比如浸猪笼啥的。

如果有人敢这样明摆着挑衅,碰到个脾气不好的,肯定抄起手边的活儿家伙,直接给他点颜色瞧瞧,让他明白说出这种话得付出啥代价。

但那寡妇挺能扛,她被气笑了,随口对出了下联:“有米为粮食,无米仍为好,去了粮的米,添个女成娘,娘娘走在桥上,儿别想娘亲。”

有个书生想对那位漂亮寡妇动手动脚,结果寡妇直接告诉他,自己是他的长辈。

咱们先别管这对联是不是对得工整,单看这内容,简直就是直接告诉那秀才,别再对她心心念念了,趁早打消这念头。你说作为儿子,怎么能对自个儿的娘有那种念头呢?

一段话下来,不光把秀才给反驳得哑口无言,还让自己平白无故升了个辈分,这下子秀才可真是觉得丢脸丢到家了。

他原本打算不认之前下的赌注,就当啥事儿都没发生过,可谁成想,这边这么大的吵闹声早就把村民们给招来了。

这书生想反悔自己早先讲的话,但那些曾经被他压榨的村民们可不买账,都瞪大眼睛瞧着他怎么耍赖,准备一块儿上,好好收拾他一顿。

没办法,他只好垂头丧气地认输,承认赌输了,答应给那位寡妇白白干一个月的重活累活。

这事儿,在村子里传开了,成了大家平时聊天时的一个乐子,一直说到现在。

【对联文化的应用】

对联是中国老传统了,很多人都喜欢。在古代,那些有文化的人经常用对联来拐弯抹角地挖苦对方。别看对联短小精悍,里头可藏着不少人们之间的巧妙交锋和智慧碰撞呢。

有时候,老百姓会通过写对联的方式来嘲弄甚至是暗暗指责那些当官的。

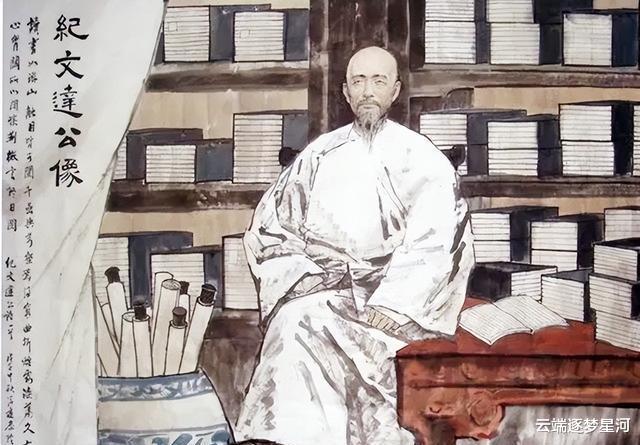

清朝那时候,纪晓岚坐船出门玩,结果碰上个看起来挺厉害的武夫。那家伙傲慢地扔出一句上联:“俩船一块走,摇橹的哪比得上扬帆的快啊。”

讲完这句话后,他立刻扯起帆,加速前进,很快就消失得无影无踪了。

“橹速”暗指鲁肃,“帆快”则说的是樊哙,鲁肃是东吴的文官,樊哙则是刘邦手下的猛将。要是有人说鲁肃比不上樊哙,那意思就是说文官不如武将。

纪晓岚心里憋着股劲儿,回家后一个劲儿琢磨,好一阵子才琢磨出个下句来——各种乐器一块儿响,笛子清脆哪儿比得上箫的和谐。

他用“笛清”来比作狄青,用“萧和”来代表萧何,这俩人正好是一个文一个武。文官萧何,他在幕后出谋划策,能决定千里之外的胜负,这本事可比狄青强多了。他这么一来,就反驳了别人说文臣不如武将的笑话,强调文官的作用其实更大。

明朝末年,有这么一位大官,他叫洪承畴。本来是明朝的臣子,但后来却投降了后金。

清兵打进关内以后,老百姓们就在他家大门的两侧,贴了一副挺有意思的对联。上联写的是“忠孝信义礼廉耻”,下联呢,则是“一二三四五六七”,简洁明了。

洪承畴瞧见后,气不打一处来,这对子真是够绝,上联没提“羞耻”二字,下联也没沾“八”的边,这不是明摆着在挖苦他嘛。

到如今,对联已经被广泛应用到好多场合,过年时贴对联的习惯也一直保留了下来。

周星驰早期的电影里头,经常能看到对联的元素,这是为了宣传对联的文化。有时候,对联是用来给故事搭个背景的;有时候呢,它又能让剧情更顺畅地发展下去。

在《唐伯虎点秋香》这部电影里,对穿肠为了故意惹恼宁王,他就来了个上联:“就那么一个小地方,总共才三个教书先生,连四书五经都不懂,竟然还敢教那么多学生,真是胆大包天。”

还好唐伯虎扮成的仆人华安赶紧出现,对上了下联:“十家九穷,东拼西凑八两七钱六分五厘四毫,还三心二意,真是个下等货色”,这让整部电影变得特别有意思。

大家都没留意到,原来的对联句子被改动过了。现在传下来的,是那句对得很整齐的下联:“十座寺庙九个僧,藏着八卷经文,严守七戒遵循六道五规,可惜连个四三二徒弟都没有,真是没办法。”

很明显,只要咱们肯动脑筋,就能给古人留下的上联添上自个儿的特色,对出别样的感觉。

在《鹿鼎记》里头,天地会的人连接头时候用的暗号都是对联,这点挺有意思。

这对对联的上句是“高山稳坐,连绵山水长久美”,下句则是“大门向海,三条河水永远淌”。大家都说,这上下联充满了浓浓的武林韵味。

其实啊,这对联是挂在福建省云霄县高溪庙前殿的,由此就能看出对联的传播范围有多广了。

对联是我国的老传统了,在民间特别流行。它算是咱们国家独有的文化宝贝,真该好好重视起来。咱们这一代人啊,得挑起这个担子,不能让这传了很久的对联文化到咱们这儿就断了。