英专家:中美开战,决胜武器不是导弹和航母,是感应力,一针见血

2023年,西达尔特·考沙尔在《国际事务》期刊发表的一篇文章引发了广泛的关注。

这篇题为《太平洋天平》的文章,通过模拟中美在第二岛链的对抗,打破了传统的军事思维。

考沙尔指出,即使中国的反舰弹道导弹命中率达到80%,在数据链不够密集的情况下,依然难以突破美军的分布式杀伤网络。

他提出的“数据链密度比”概念,为全球军事战略家们打开了一扇新的思维大门。在中美的未来战争中,究竟是导弹、航母,还是“感应力”将决定胜负?

从伦敦智库亮出的“三块屏”说起

从伦敦智库亮出的“三块屏”说起2023年,伦敦一家智库论坛的会场里座无虚席,西达尔特·考沙尔用三块屏幕分别呈现了不同的维度:左侧屏幕上是动态更新的全球卫星轨道分布,中间屏幕展示了中国和美国军方在网络空间的数据流动,右侧屏幕则运行着他亲自开发的“战争推演2.0”系统。

他扔下一句话:“真正的战争胜负手,藏在你们看不见的地方。”

西达尔特·考沙尔的学术生涯起步于剑桥大学,那是他攻读国际关系博士学位的地方。

2010年,他还在博士阶段,就在《生存》杂志上发表了一篇题为《网络中心战的悖论》的文章。

这篇文章的核心内容围绕着技术变革对军事的影响展开,他特别提到社交媒体的兴起和信息战的可能性。

当时,Facebook和Twitter这样的平台正在全球范围内快速扩张,而考沙尔敏锐地捕捉到这些工具不仅能改变社会沟通方式,还可能成为战争的新战场。

他在文中详细分析了传统军事理论中以坦克、导弹和舰艇为核心的作战模式,认为这些硬件的威力正在被信息传播的速度和广度削弱。

这篇文章发表时并没有引起太多关注,毕竟2010年的国际安全研究圈还更多聚焦于实体武器的升级和核威慑的博弈。

《生存》杂志虽然在学术界有一定影响力,但考沙尔的观点在当时看来有些超前,甚至显得有些边缘化。

到了2016年,情况完全变了。那一年,俄罗斯被指通过社交媒体平台干预美国大选,利用虚假账号、广告推送和信息操纵影响选民情绪,这场风波让全球哗然。

西方媒体和智库开始回溯过往的学术文献,试图寻找线索,结果考沙尔六年前的论文被重新挖了出来。

文章中提到的信息战如何放大战争效果、如何通过网络渗透改变战场平衡的论述,与现实事件高度吻合。

乌克兰战场催生的“算法战争”

乌克兰战场催生的“算法战争”2020年,西达尔特·考沙尔带着研究团队前往乌克兰,实地考察俄乌冲突的前线情况。

那时,俄军在基辅郊外部署了先进的电子战系统,试图通过干扰乌克兰军队的通信和雷达来掌握战场主动权。

考沙尔在现场观察到,北约提供的情报网络迅速介入,利用高密度的卫星侦察和数据链支持,成功瘫痪了俄方的电子压制能力。

他在随后的笔记中记录了一个关键细节:俄军的干扰设备虽然功率强大,但在面对北约实时更新的数据流时显得笨拙,信号被迅速破解,指挥系统一度陷入混乱。

这次考察让他第一次直观感受到,传统火力优势正在被一种全新的力量解构——数据链的灵活性和连接效率。

回国后,考沙尔花了一年时间整理观察数据和历史案例,最终在2021年出版了《算法战争》一书。

这本书的核心比喻来自围棋:他写道,导弹、坦克和舰艇就像棋盘上的棋子,看似强大,但决定胜负的不是棋子本身,而是它们之间的连接方式。

他详细分析了乌克兰战场上的案例,指出北约的情报网络通过卫星、无人机和地面站组成了一张密集的数据网,每一个节点都能迅速传递信息,让乌军的反应速度远远超过俄方的预期。

他还提到一个具体数字:北约的情报更新频率在某些关键时段达到了每分钟一次,而俄军的指挥链却因为信息滞后出现了长达数小时的盲区。

书中提出的“感应力”概念,是考沙尔对现代战争的全新定义。他用大量篇幅解释了战场上的感知、决策和打击如何形成一个闭环体系。

比如,他提到北约的无人机在侦察到俄军动向后,能在几秒内将坐标传回指挥部,再通过数据链分配给前沿的火炮单位,整个过程不超过两分钟。这种效率远超传统战争中依靠人工传递命令的模式。

《算法战争》出版后迅速引起关注,英国国防部将其列为高级军官的必读书目,要求他们在培训中熟悉数据链作战的原理。

考沙尔在书中还特别分析了中美在亚太地区的潜在对抗,指出数据链的密度将成为未来海上冲突的关键变量。

“太平洋天平”引爆的争议与影响

“太平洋天平”引爆的争议与影响2023年,西达尔特·考沙尔在《国际事务》期刊上发表了一篇题为《太平洋天平》的文章,将他多年来对中美军事博弈的研究推向了一个新高点。

他在文中详细描述了一个假设场景:中国动用了最新型的反舰弹道导弹,命中率被设定为80%,理论上足以对美军航母群构成致命威胁。

他通过大量数据和算法推演得出结论,这种火力优势并不能保证胜利,因为美军已经部署了一种分布式杀伤网络。

这套系统依靠遍布海空的多节点传感器和实时数据链,即使单个单位被摧毁,整体网络仍能迅速调整,继续锁定目标并发起反击。

考沙尔特别强调,中国导弹的威力再强,如果缺乏高效的数据链支持,打击效果就会大打折扣,因为目标位置的更新滞后可能让导弹打空。

文章中一个全新的概念“数据链密度比”成了亮点。他用这个指标来衡量双方在战场信息传递上的能力,具体是指单位时间内网络中节点间数据交换的频率和覆盖范围。

他列举了美军在太平洋的实际部署数据,比如“全球鹰”无人机的侦察范围、宙斯盾系统的反应速度,以及卫星星座的协同效率,反衬出中国当时在数据链整合上的短板。

这篇文章一经发表,立刻在国际军事研究圈掀起波澜。美国智库迅速组织研讨会讨论其内容,英国的《金融时报》专门撰文分析,称考沙尔的模拟“敲响了火力至上时代的丧钟”。

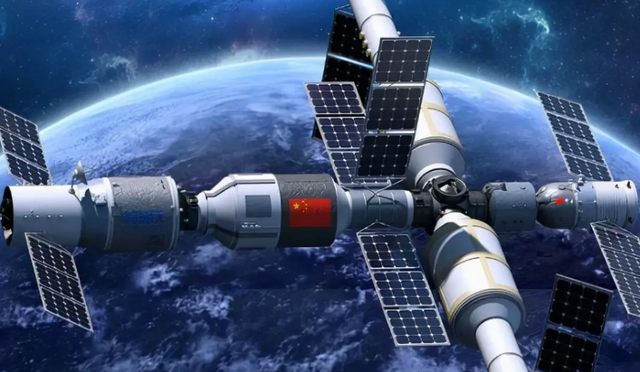

2024年初,中国宣布启动“天穹织网”工程,一个耗资数百亿元的宏大计划,目标是构建覆盖西太平洋的量子通信网络。

这个网络的核心是将北斗卫星、地面站和海基平台连成一体,确保数据传输的超低延迟和高安全性。

到了2024年台海危机期间,“天穹织网”的技术验证阶段已经初见成效。

中国军方在一次演习中展示了从侦察卫星发现目标到导弹锁定目标的全过程,时间被压缩到几分钟以内,这与考沙尔模拟中强调的实时数据支持高度吻合。

外界注意到,这次演习中使用的量子通信技术成功抵御了模拟的电子干扰,证明了其在复杂战场环境下的可靠性。

从推特数据到“星盾-2025”

从推特数据到“星盾-2025”2024年10月,美国候任防长海格塞斯在一次公开演讲中抛出惊人言论,宣称美军有能力在20分钟内摧毁中国航母群。

西达尔特·考沙尔在推特上发了一条简短但信息量极大的帖子,直接回应了这场争论。

他贴出了三组数据:一是中国北斗三代卫星的轨道倾角优化,具体提到其覆盖范围从赤道到北纬50度提升了15%;二是中国电子侦察卫星的部署密度,指出2024年新增了12颗低轨卫星,侦察精度达到米级;三是南海某岛礁上新型雷达站的电磁频谱特征,显示其工作频率覆盖了X波段,能有效探测高速移动目标。他在帖子最后写道:“真正的战场在电离层。”

他提到的北斗三代卫星优化,是中国在2023年完成的一项升级,通过调整卫星轨道角度,增强了西太平洋地区的信号覆盖,这直接提升了导航和通信的稳定性。

电子侦察卫星的部署密度增加,则来自中国航天部门在2024年初的一次发射任务,12颗卫星被送入低轨道,专门用于捕捉电磁信号和成像侦察。

至于南海岛礁的雷达站,相关信息已在军事论坛上流传,考沙尔将其频谱特征整理出来,证明这种设备能穿透云层和干扰,锁定远距离目标。

这三组数据的组合指向一个事实:中国正在从太空到海面构建一张密集的感知网络,而这正是他多年研究中反复强调的“感应力”基础。

2025年,中国国防部公开了某次演习的部分细节,演习中一颗侦察卫星首先发现了2000公里外的模拟目标,随后通过北斗系统将坐标传回指挥部,指挥部再将指令分配给一枚高超音速导弹,整个流程耗时不到10分钟。

这种无缝衔接正是考沙尔在《算法战争》中描述的“数字长城”愿景:一个由卫星、通信网络和武器系统组成的闭环体系。

2025年初,一家中国科研机构宣布,新型量子雷达在试验中成功捕捉到隐身飞机的轨迹,距离达到300公里。

这一进展与考沙尔提到的“感应力武器”不谋而合,他在早年文章中曾预测,下一代战争的关键在于感知能力的革命性提升。

参考资料:[1]杨凯.中美军事交流与安全互信机制建设评析[J].世界经济与政治论坛,2009(4):60-65