电热水器选一级还是二级?这些真相很多人不知道

最近刷到一篇热文,作者说“空调三级能效能忍,但电热水器不是一级能效真忍不了”。评论区炸了:“一级能效贵好几百,真的能省回来吗?”“我家二级用了5年也没觉得费电啊?”作为被热水器“坑”过的过来人(曾因选错型号,冬天洗澡总断热水),今天咱们就掰开了揉碎了聊——电热水器的一级和二级能效,到底差在哪?

值不值得多花钱?

一级和二级,差的不只是“省电”很多人以为能效等级就是“省电等级”,但电热水器的能效标准比想象中复杂。

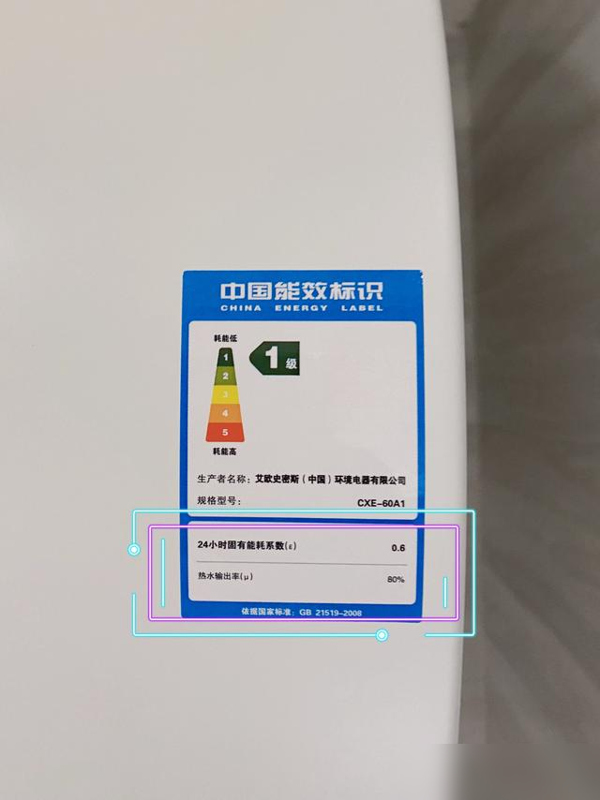

根据国家相关规定,电热水器的能效主要看两个核心指标:24小时固有能耗系数和热水输出率。

先说24小时固有能耗系数。

简单理解,就是热水器在不使用时,维持水箱内热水温度所消耗的电量。

一级能效要求这个系数≤0.6,二级则是≤0.7。

举个例子:同样是60升的热水器,一级能效每天“偷偷”跑掉的电量大约是0.6度,二级则是0.7度。看起来每天只差0.1度电,但一年下来就是36.5度——按居民电价0.5元/度算,一年差18块。这钱不多,但长期用下来也是笔“隐形支出”。

更关键的是热水输出率。

一级能效要求≥70%,二级≥60%。

假设水箱容量是60升,一级能效能稳定输出42升热水,二级只能输出36升。

这意味着什么?

冬天洗澡时,一级能效的热水器能让你舒舒服服洗10分钟,二级可能洗到第7分钟就开始变凉;家里有3口人连续洗澡,一级能保证第二个人还能洗到热水,二级可能得等半小时重新加热。

为什么市面上二级能效更常见?既然一级能效更节能、热水更足,为啥走线下卖场或电商平台,满眼都是二级能效?

这背后藏着3个扎心真相:

第一,技术门槛高,一级能效成本贵1000+。

要达到一级能效,热水器需要更厚的保温层(减少热量流失)、更高效的加热管(提升热转换率),甚至部分高端机型会用“双加热管”技术。

这些升级直接推高了生产成本。

以某品牌60升机型为例,二级能效售价1500元,一级能效要2600元,差价1100元。

第二,安装条件限制多。

一级能效为了提升保温效果,水箱通常更厚、体积更大。

很多老房子卫生间空间小,根本装不下;还有部分一级能效机型会产生冷凝水(尤其是北方冬季),需要额外安装排水管,否则可能腐蚀墙面或地板。

这对租房党或老小区住户来说,简直是“甜蜜的负担”。

第三,用户需求被“误判”。调研显示,70%的家庭每天用热水时间不超过2小时(比如早上洗脸、晚上洗澡),二级能效的36升热水完全够用;而真正需要大热水量的,要么是5口以上的大家庭,要么是习惯长时间泡澡的用户——这类人群占比不足15%。商家自然更倾向生产“性价比更高”的二级能效。

到底该怎么选?记住这3个公式

到底该怎么选?记住这3个公式作为普通消费者,我们不需要成为技术专家,但可以用“需求×预算×场景”的公式,快速判断自己该选哪款:

公式1:高频用水=一级能效。

如果家里有老人(洗澡时间长)、有娃(需要频繁洗奶瓶、泡奶粉),或者习惯“边洗澡边洗头”(15分钟以上),选一级能效。多花的1000元,3年就能通过省电费和减少“等热水”的时间成本赚回来。

公式2:低频用水=二级能效。

如果是租房党(可能1-2年就搬家)、小两口(每天洗澡总时长不超过10分钟),或者冬季有暖气(洗澡水温需求低),二级能效完全够用。

省下的1000元,够买台微波炉或空气炸锅。

公式3:老房/小空间=优先看尺寸。

别被“一级能效”的标签冲昏头!先量好卫生间安装位置的尺寸(尤其是厚度),再对比机型参数。有些二级能效的“超薄款”,比一级能效的“大胖子”更适合小空间,实际使用体验反而更好。

写在最后:能效不是唯一答案逛论坛时,常看到有人吐槽“一级能效是智商税”“二级能效根本不省电”。其实,能效等级只是一个参考指标,真正决定使用体验的,是你的用水习惯、居住环境和预算。就像有人花2万买咖啡机,觉得“每天一杯手冲是刚需”;有人用300元的速溶,觉得“方便最重要”——没有绝对的对错,只有适合与否。

下次选电热水器时,别急着看“一级”“二级”的标签,先问自己3个问题:“我家每天用多少热水?”“卫生间能装多大的机器?”“多花1000元,我愿意吗?”想清楚这3点,你就知道该选哪款了。

毕竟,能让生活更舒服的,才是好家电。