26岁北大女研究生当食堂阿姨后续:本人回应是真事,不内卷很享受

早晨六点半,北大勺园食堂的后厨已亮起灯。26岁的黄小艺扎着马尾、套着白色围裙,和一群阿姨们一起切菜、分装食材。案板上码着刚焯水的荠菜,她手里的刀“哒哒”响着,动作利落得像个老手。

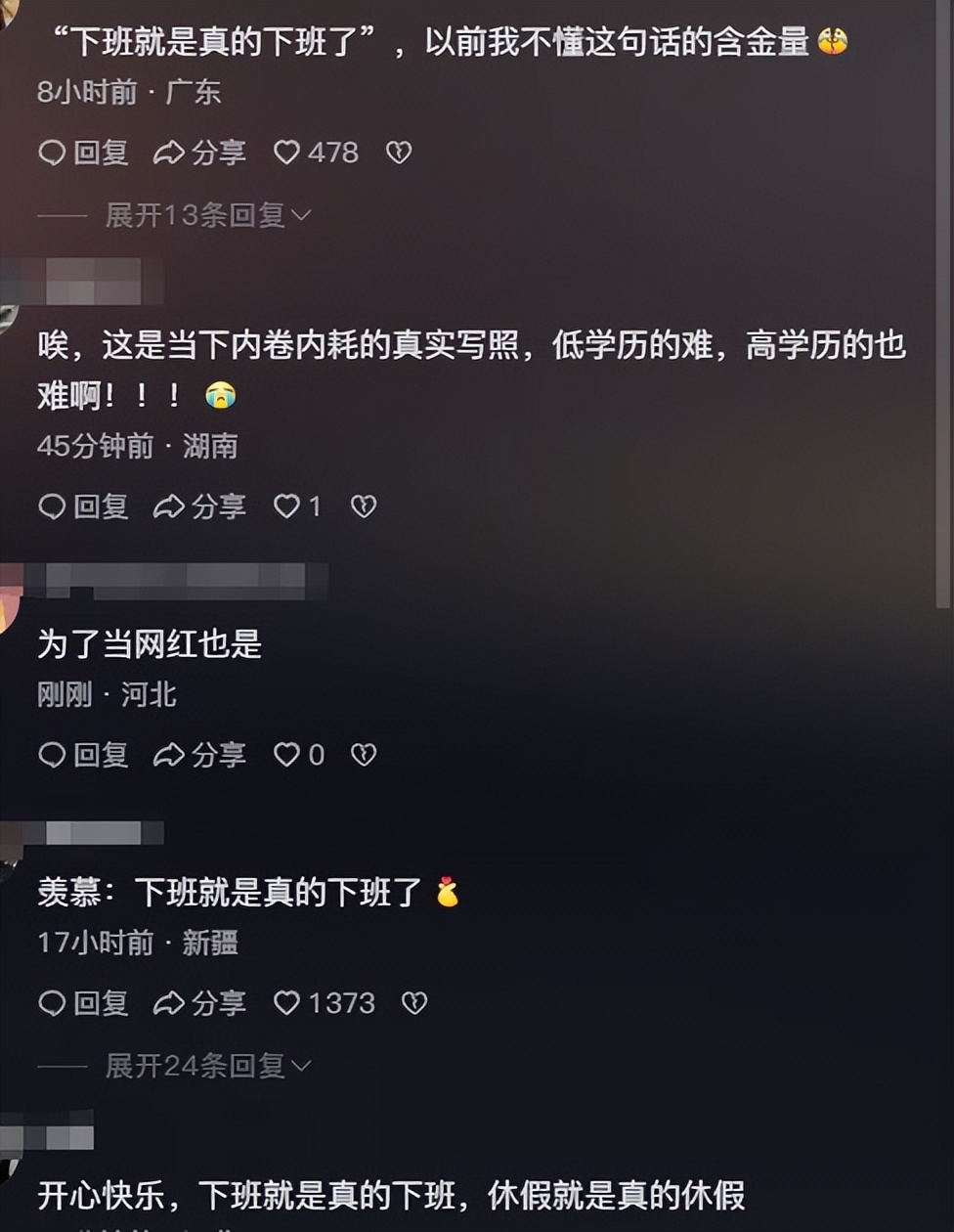

若不是工牌上印着“北大新闻传播硕士”的头衔,很难把这个姑娘和“名校毕业生”联系起来——这一幕被学生拍下发到抖音,配文“下班就是真的下班了”,短短3小时播放量破百万。

“管培生”轮岗:从文员到颠勺

黄小艺的故事始于2022年。彼时刚从北大毕业的她,放弃了互联网大厂年薪30万的offer,选择入职北大餐饮中心当文员。办公室朝九晚五的工作没干满一年,她就主动申请转岗成管培生,要求从基层轮岗做起。

“第一天端汤盆,手腕抖得像筛糠。”她笑着回忆轮岗初期的窘态。如今她能单手拎起20斤的炒锅,还能在打饭窗口2分钟内配完一份精确到214卡路里的红烧鸡腿套餐。这些技能不是表演,而是她推动“健康餐计划”的硬功夫——为摸清食堂备餐全流程,她跟着师傅们凌晨进货、午间打饭、深夜清洁,连土豆削皮厚度都做了三次改良。

热搜评论区炸开了锅。有人算账:“北大硕士月薪不到一万,读二十年书图啥?”也有人翻出旧账:“这和二十年前北大才子卖猪肉有啥区别?”

事实上,黄小艺的岗位并非普通“打饭阿姨”。作为餐饮中心重点培养的管培生,她轮岗结束后将参与食堂运营管理。目前她主导的健康餐窗口已覆盖北大五个食堂,日均接待2000人次,剩菜率比传统窗口低43%。

这些数据背后是她用传播学知识做的用户调研:95后学生更关注热量标注,教职工偏爱少盐少油的清淡口味,留学生则希望增加粗粮选项。

两代人的价值观碰撞黄小艺的父亲最初坚决反对女儿的选择。“我供你读北大,不是让你给人盛饭的!”视频里父女争执的片段让很多网友揪心。转折点发生在去年中秋,老爷子来北京探望女儿,亲眼见到学生们举着手机拍摄标注143卡的荠菜豆腐,听见有人喊她“黄妈,再来份鸡胸肉”。那天晚上,他给老家亲戚发消息:“丫头在北大搞饮食革命呢。”

这种代际冲突并非个例。某招聘平台数据显示,2024届清北毕业生中,15%选择进入基层岗位,比五年前增长8%。当70后父母还在执着“体制内才算正经工作”时,年轻人正把快递站、奶茶店、社区食堂变成职业新赛道。

舌尖上的“专业跨界”

在勺园食堂的透明厨房,黄小艺的笔记本摊在调料架旁。泛黄的页面上记满实验数据:“鸡蛋日损耗从8%降到3%”“小米辣用量精确到克”……这些看似琐碎的记录,实则是她将新闻传播学转化为餐饮管理的切口。

“采访技巧用来收集食客反馈,传播策略用来设计菜单海报。”她指着窗口上方印着卡路里数字的电子屏说。这个被学生戏称为“吃饭计算器”的装置,上线首月就让轻食类菜品销量翻了两倍。

北大餐饮中心官网显示,目前该中心拥有11个食堂、千余名职工,但管培生仅占0.3%。黄小艺的导师、北大餐饮中心主任王建军透露,轮岗制度正是为培养复合型管理者设计:“现在的后勤人才既要懂食品安全法规,又要会做营养分析,还要玩得转智能点餐系统。”

这种转变早有端倪。2024年清华后勤部招聘中出现“物联网工程硕士优先”,浙大食堂推出过“AI营养师”岗位。

当海归硕士送外卖、博士开滴滴不再新鲜,或许我们该重新定义“专业对口”——黄小艺的炒锅和陆步轩的杀猪刀都在证明:知识的价值不在于贴在哪个岗位,而在于能否让普通人的生活变得更好。