宁可住养老院也不贴钱!为什么越来越多老人不贴钱给子女买房?

大家好!我是飞雪说,一个喜欢用文字与您分享生活见解的创作者。

在阅读文章前,希望您点击一下“关注”,您的支持,是我创作路上最温暖的动力!

“我老了不靠你,自己攒钱去养老院。”这句话的背后,藏着一代中国老人沉默的觉醒。

曾几何时,“养儿防老”是刻在骨子里的传统,是血脉相连的承诺。但今天,越来越多的老人主动走出子女的房门,选择独自走向养老院。

这不是亲情的淡薄,而是一场关于尊严、自由与生存智慧的改变。老龄化的当下,这一选择的背后,是家庭结构的崩塌、代际观念的碰撞,更是社会转型中个人命运的缩影。

从“四世同堂”到“421困局”中国家庭的代际关系,正在经历前所未有的撕裂。过去,“四世同堂”是家族的荣耀,老人是家庭的核心;如今,“421结构”(一对夫妻赡养四位老人、一个孩子)让年轻人劳累不堪。

数据显示,到2050年,每3个劳动力需负担1名老人,独生子女家庭的压力已逼近极限。

老人们看得透彻:子女的房贷、孙辈的教育、职场的竞争,早已压得他们喘不过气。若再将积蓄投入子女的房款中,不仅掏空自己的养老本,更可能沦为“经济依附者”。

一位老人坦言:“把钱给儿女买房,等于把命运交到别人手里。万一哪天需要钱救命,谁能保证儿女不会犹豫?”

养老院:从“无奈之选”到“主动规划”养老院曾被视为“子女不孝”的象征,如今却成为老人眼中的避风港。这种转变的背后,是养老产业的升级与观念的颠覆。

1. 服务更专业

失能老人超过4400万,居家照护的生存期远低于机构养老。现在不少养老院配备医疗团队、24小时护理,让老人不再因为突发疾病无人帮忙而绝望。

一位80岁独居老人说:“在儿子家,我像被关在笼子里;在养老院,至少有人陪我说话,摔倒时有人扶。”

2. 精神更自由

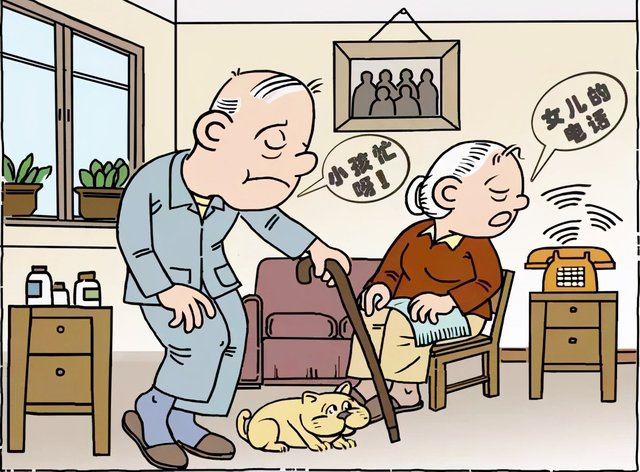

两代人的生活习惯差异,会逐渐演变为家庭矛盾。老人早睡早起,年轻人熬夜加班;教育孩子观念的冲突、消费习惯的摩擦,让共同生活成为煎熬。

一位奶奶含泪道:“听到儿媳说‘有她没我’,我宁可去养老院,也不愿儿子为难。”

3. 留钱比给钱更保值

养老金有限的老人,若将积蓄补贴给子女购房,晚年可能陷入“看病靠借钱、生活靠施舍”的困境。

1. 城市撕裂亲情纽带

子女进城务工、定居,老人留守故乡成为常态。即便被接到城市,封闭的公寓、陌生的邻里,反而加剧孤独感。

一位乡下老人感慨:“在城里,我连门都不敢出,生怕迷路;在养老院,至少能和老伙伴们晒太阳。”

2. 独立意识觉醒

老一辈曾将全部积蓄奉献给子女,换来的可能是“理所当然”的冷漠。现在不少老人开始划清边界:帮子女是情分,留钱养老是本分。

这种清醒,既是对自我价值的捍卫,也是对亲情关系的重新定义。

老人的选择,既是无奈,也是启示。社会需从三方面回应这种改变:

1. 政策层面

完善养老医保体系,扩大普惠型养老院覆盖率,鼓励民资进入,满足多样化需求。例如,推广以房养老金融产品,让老人不动房产也能获得现金流。

2. 家庭层面

子女的孝心不应局限于“同住”,而应体现为定期探望、情感支持。一位养老院老人说:“周末儿子带孙辈来看我,比天天住一起更暖心。”

3. 个体层面

养老不是临老才需要思考的事。中年时储备资金、了解养老机构、培养兴趣爱好,才能让晚年生活有选择权。正如一位智者所言:尊严不是别人给的,是自己挣的。

或许有一天,养老院不再是“最后的选择”,而是多元养老生态中的平常一站。

而此刻,我们更需要做的,是理解他们的孤独,尊重他们的勇气,并让这份选择,少一些无奈,多一些从容。