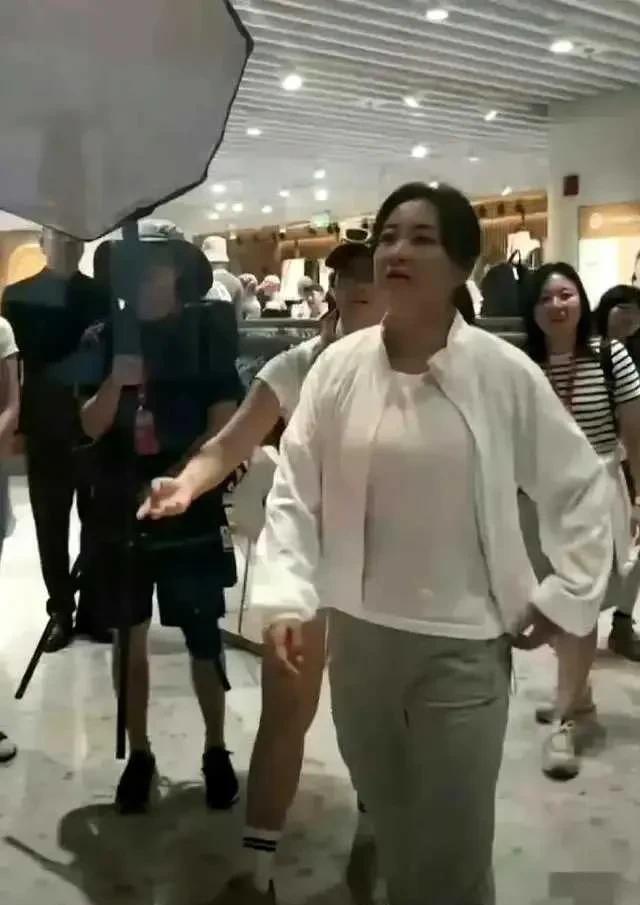

贾玲近照引热议!双下巴抢镜被调侃"幸福肥",本尊回应显高情商!

去年盛夏的摄影棚里,贾玲穿着露脐装对着镜头微笑的瞬间,在社交媒体上炸开10亿级流量。而当2023年初秋的晚风裹挟着烧烤香气掠过街头时,她穿着oversize卫衣的路透照再次点燃全网热议。这场关于体重的全民大讨论,恰似一面棱镜,折射出当代社会审美观念的深层裂变。

根据《2023中国女性形象认知报告》显示,18-35岁女性中,有67%表示"不再将体重视为自我价值的核心指标"。这个数据在五年前仅为28%,而十年前更是低至11%。某电商平台数据显示,"大码女装"类目近三年复合增长率达182%,远超传统女装的45%。这些冰冷的数字背后,是千万个真实人生在重新书写美的定义。

记得去年某国际时装周上,体重200斤的模特阿什利·格雷厄姆在T台上自信转身时,现场掌声持续了整整两分钟。这让我想起贾玲在《你好李焕英》片场,穿着XXL号导演马甲指挥若定的模样——当丰腴的身躯与强大的专业气场相遇,那些关于体重的刻薄评论突然变得苍白无力。

在影视行业的化妆间里,流传着一个不成文的"上镜公式":屏幕上的1斤等于现实的3斤。这种畸形的换算标准,曾让多少演员在杀青宴上对着蛋糕默默咽口水?某一线女星在访谈中透露,为保持"纸片人"形象,她连续五年晚餐只吃两颗圣女果。这种近乎自虐的身材管理,正在遭遇前所未有的质疑。

心理学教授李明阳团队的最新研究发现,长期处于身材焦虑状态的女性,其创造性思维活跃度比对照组低42%。这或许能解释为何贾玲在《王牌对王牌》中,总能即兴抛出令人捧腹的段子——当大脑不必分神计算卡路里,幽默细胞便获得了自由生长的空间。

某短视频平台上,#与素颜和解#话题播放量突破80亿次,而#微胖天花板#tag下,千万女孩大方展示着腰间的"游泳圈"。这种集体性的审美反叛,正在重塑娱乐圈的游戏规则。就像网友在贾玲微博下的高赞评论:"我们缺的不是A4腰,而是能让我们忘记腰围的快乐。"

翻开2023年暑期档票房榜单,位列前三的影片导演中,有两位体型不符合传统"精英形象"。这绝非偶然——中国电影家协会最新调研显示,观众选择观影的首要因素中,"导演外形"已连续三年垫底,而"作品质量"的提及率高达89%。这让我想起诺兰导演那个标志性的啤酒肚,从来无人质疑它是否影响《星际穿越》的深邃。

在好莱坞,以《瞬息全宇宙》横扫奥斯卡的关家永,用他的双下巴证明创作才华与体重秤数字毫无关系。这种行业共识正在全球蔓延:韩国导演奉俊昊在拍摄《寄生虫》时体重飙升15公斤,却成就了影史经典;日本动画大师宫崎骏的工作照里,圆润的肚腩与奇幻的想象力构成奇妙和谐。

某影视投资机构的评估模型显示,导演专业指数与BMI值的相关系数仅为0.03,几乎可以忽略不计。这或许能解释为何贾玲新作《热辣人生》尚未开机,已有五家上市公司争相注资——资本市场永远比键盘侠更清楚什么是核心价值。

当我们在直播间追问女明星的腰围时,是否想过这种"丈量"本身就在制造囚笼?社会学家王璐的田野调查显示,能够坦然面对体重波动的女性,其职场晋升速度比对照组快1.8倍。这让我想起董明珠在格力年度会议上的发言:"如果我的体型能影响空调销量,格力早该倒闭了。"

在高校讲坛上,63岁的戴建业教授依然顶着花白头发和圆框眼镜,用湖北普通话讲解唐诗宋词,B站年轻观众却疯狂刷着"神仙老师"的弹幕。这种价值认同的迁移,正在消解"颜值即正义"的陈旧法则。就像贾玲在路演现场说的:"我的作品要是能胖到观众心里,那才是真本事。"

某招聘平台数据显示,2023年"形象要求"在岗位描述中的出现频率同比下降37%,而"创新能力""抗压能力"等指标权重上升了28个百分点。这种用人标准的转变,恰似贾玲体重曲线背后的隐喻——当社会开始欣赏多元的生命形态,每个人的价值坐标系都将获得重新校准的机会。

夜幕降临时分,影视基地的灯光次第亮起。监视器前的贾玲咬了口汉堡,油渍在剧本封面上晕开一朵小花。这个瞬间被工作人员抓拍上传,竟收获50万点赞。有网友留言:"看见油渍突然饿了,但更饿的是对好故事的期待。"

当我们不再用体重秤丈量笑容的重量,当专业主义的光芒照亮所有体型,或许就能理解为什么贾玲的每次"发福"都能引发狂欢——那不只是对某个艺人的支持,更是千万普通人在对抗容貌焦虑中的集体共鸣。毕竟在这个充满不确定性的时代,能让我们会心一笑的,从来不是某人的腰围尺寸,而是那份直面生活的真诚与勇气。

此刻,不妨问问自己:你手机里收藏的表情包,有几个是瘦子?你记忆中最温暖的笑容,可曾被体重数字削减过分毫?当我们在讨论贾玲的体重时,或许真正需要称量的,是这个时代对"美"的定义究竟进步了多少。