新闻速递|熊蓉人形机器人主题报告;人形机器人产业发展十大趋势

1、浙江大学熊蓉教授: 人形机器人具身智能发展挑战与进展

2025年3月7日,由《机器人技术与应用》杂志社发起并联合中国机电一体化技术与应用协会、天津大学和南开大学主办的「2025具身智能机器人发展大会」在天津国家会展中心成功举办!数千人齐聚,聚焦具身智能机器人产业前沿话题,剖析产业风口,共同探寻产业融合与落地的方向。

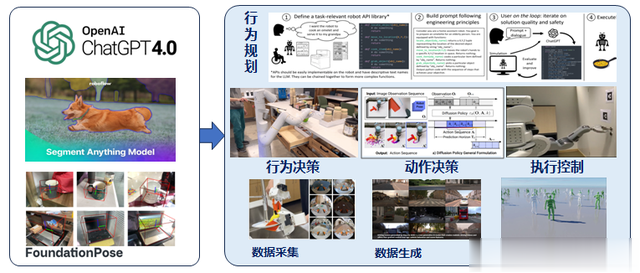

在上午的院士专家报告环节中,浙江大学教授熊蓉围绕《人形机器人具身智能发展挑战与进展》这一主题,展开了主题报告。

人形机器人与具身智能作为当前科技界与产业界的热点领域,呈现交融发展的态势。本报告将围绕具身智能机器人技术演进路径、产业驱动要素、核心挑战及创新实践展开。

一、技术演进路径解析

当前,人形机器人正从早期仿人机器人的形态模仿向更高维度的智能交互演进,其核心价值在于适配人类环境、工具及交互方式,从而拓展更广阔的市场应用空间。具身智能作为人工智能从感知智能向行为智能跃迁的重要载体,强调实体机器人通过“感知-推理-交互”闭环实现自主作业能力。

二、产业驱动要素分析

人力需求矛盾:康养、智能制造等领域面临结构性用工短缺。特别是在汽车装配等复杂作业场景,现有自动化设备难以替代人类的多技能操作,而人形机器人具备共用空间作业的天然优势。

产业链基础:汽车与机器人产业积淀为人形机器人发展提供供应链支撑,涵盖精密传动、传感器、算力模块等关键环节。

技术集群突破:深度学习、强化学习算法与大模型技术的成熟,为行为智能突破提供算法基座;仿真训练技术(如英伟达Sim2Real)则加速迭代进程。

高盛预测,如能克服产品设计、材料、技术、成本及公众接受度等障碍,到2035年人形机器人市场规模将达1520亿美元,与电动汽车市场旗鼓相当。

三、主要发展趋势

从专用转向通用:人形机器人研发正聚焦通用性能力突破,强调适应多场景、多任务需求。

从高动态运动转向智能移动操作:波士顿动力虽展示高动态运动能力但产业化滞后,而特斯拉Optimus等产品引发产业界关注的核心在于智能移动操作能力的实用性价值,这标志着行业从单一功能向综合智能的演进。

从感知智能转向行为智能,从非接触转向接触交互:

四、四大核心挑战

数据稀缺性:接触交互数据获取成本高昂,现有操作数据采集方案(如实时标注、仿真生成)难以满足高质量需求。

仿真到现实鸿沟:现有仿真平台(如英伟达Sim2Real)对毫米级接触交互的物理建模精度不足。

通用性与可靠性矛盾:工业应用要求高精度(0.1mm级)、高可靠性(99.99%成功率),而通用性设计需兼顾泛化能力,需在算法架构层面实现平衡。

硬件性能制约产业化:驱动器功率密度需突破3.5kW/kg阈值,传感器动态跟踪精度需达0.01°级,可靠性指标亟待提升至20000小时MTBF。

五、创新中心技术突破与实践

1.运动控制系统突破

全身协调控制:通过强化学习+机理控制融合,实现上半身作业与下半身稳定的动态耦合。实验表明,在5kg负载、0.1mm精度作业下,机器人可保持长时间拟人化站立(>1小时),行走速度达1.5m/s。

复杂地形适应:开发单一神经网络实现多地形(平地、斜坡、台阶、不平整路面)自适应行走,通过遗忘抑制算法解决多场景学习干扰问题。

2.操作智能体系构建

视觉伺服系统:构建通用伺服控制模型,实现无纹理物体抓取(精度0.5mm,成功率99.99%)、M4-M6螺丝装配等精细操作,训练效率提升百倍。

元动作学习框架:在仿真环境中训练开关操作、插拔动作后,可直接部署至实体场景,支持扰动适应与误差容限。

3.快速部署能力提升

语义导航:结合视觉与语言指令,实现目标场景自主定位(如"找到沙发"),支持动态障碍物规避。

工具链开发:构建标准化腿足、轮臂硬件平台,配套智能感知规划SDK,使场景部署周期缩短至1.5小时(实习生可操作)。

人形机器人与具身智能正处于技术爆发前夜,其产业化进程取决于数据、算法、硬件的协同突破。熊蓉教授表示,浙江人形机器人创新中心将持续深耕核心关键技术,推动具身智能从实验室走向大规模应用,为智能制造与公共服务领域提供变革性解决方案。

文章来源:机器人技术与应用

2、2025人形机器人产业发展十大趋势

趋势一:人形机器人成为机器人具身智能发展的先锋,引领开发模式和落地路径变革,有望开启机器人发展新纪元

传统机器人多属于示教编程型,仅在视觉模块等局部使用AI算法,需要由专业人员进行编程和调试,因此只适用于相对固定的场景和任务。

当前,人形机器人正引领新一轮智能化变革,通过增加配置新型感知手段、发展VLA(视觉-语言-动作模型)等多型大模型,提升多模态融合感知、认知与决策能力;通过运用强化学习、模仿学习、以及混合路径等新型运动控制方法,提升机器人在未知、复杂、动态环境下的轨迹规划与运动控制能力。由此力争提升人形机器人适应复杂多样任务的能力,并大幅提升机器人开发效率。

未来,在人形机器人发展过程中取得的成果有望“沿途下蛋”正向溢出,随着免编程等新技术的广泛应用和柔性作业能力的大幅提高,机器人有望大幅拓展应用边界,市场规模将迎来新一轮高速增长。

趋势二:走入千家万户是宏远蓝图,近期“脚踏实地”先从简单场景做起

近期,人形机器人将首先突破和实际应用的场景是在对操作精度、智能化水平、以及可靠性要求不高的教育开发、商业演出、分拣搬运等场景中。

中期,人形机器人有望逐步在场景相对简单、作业类型相对固定的制造业装配、农业作业、特种作业等场景中。

展望远期,随着人形机器人泛化能力和智能化水平的极大提升,以及人形机器人相关安全、伦理等方面的完善,在经过广泛、充分的示范和验证后,人形机器人有望逐步进入养老陪护、家庭服务、医疗康复等场景。

趋势三:在广阔前景吸引下大量资源入局,人形机器人产业发展能级显著提升

一方面,多地政府积极贯彻落实《“机器人+”应用行动实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》等文件精神,提高重视程度、加大投入力度,2024年北京、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、山东等地出台了一系列政策措施,支持本地人形机器人产业发展。

另一方面,多方企业投身入局,人形机器人领域涌现出一批初创企业并获得了大量投资,一批科技巨头企业、汽车企业、家电企业跨界入局,一批上游零部件和元器件企业宣布针对性开发产品甚至进入整机环节,也有一批传统机器人整机企业布局人形机器人。

2025年,可能有更多资源涌入人形机器人赛道,产业生态丰富度将进一步提升。

趋势四:技术路线百花齐放,未来产生更多可能

在众多新老企业的共同推动下,人形机器人行业生机勃勃,大家积极探索发展可能性,技术路线百花齐放。

一是软件算法多方位探索,包括在“大脑”方面探索LLM(大语言模型)+VFM(视觉基础模型)、VLM(视觉语言模型)、VLA(视觉-语言-动作模型)等方案,在“小脑”方面探索MPC(模型预测控制)+WBC(全身控制)、模仿学习、强化学习、混合路径等方案,在视觉感知方面探索纯双目视觉、多目视觉、激光+视觉等方案,在数据采集方面探索真实动捕数据、真实遥操作数据、仿真生成数据、混合运用等方案等。

二是硬件架构差异化发展,包括在下肢移动机构方面探索双足、多足和轮式方案,在执行器类型方面探索电驱动旋转关节、电驱动线性关节和液压执行器方案,在上肢末端执行器方面探索五指灵巧手、三指夹爪和柔性夹爪方案,在灵巧手内探索微型伺服电缸和腱绳方案等。

但未来以上技术路线会随着人形机器人的场景需求逐步明确而逐步收敛,可能会形成高运动性能路线和高技能作业能力路线等数套相对标准化的方案。

趋势五:构建高质量数据集、发展端到端大模型和吸引专业人才成为当前产业竞争的要点

数据集是训练人形机器人模型的“养料”,对于提升人形机器人的智能化水平和技能作业能力至关重要,当前多家领先机构正基于自有整机产品打造包含标准化动作库和特色化场景作业技能的数据集,并逐步开源开放,以此提升自身核心竞争力和生态影响力,未来在真实动捕数据的基础上基于物理原理进行仿真扩增可能成为主要探索方向。

当前多家机构将主要精力集中于攻关VLA(视觉-语言-动作模型)以及衍生的更加复杂的大模型,并布局探索世界模型,力争尽快实现长周期任务规划与物理动态推理,这直接决定了人形机器人产品的竞争力,未来可能成为各家竞争的核心领域。

同时,由于技术换代升级和产业快速扩张,具有人形机器人开发能力和经验的人才已经非常紧俏,而新入行人才还需要一定成长时间。随着产业持续快速发展,加大力度吸引、培育、服务高水平人才和团队将成为各地区和企业的行动的重点。

趋势六:构建人形机器人软硬件底座蕴含众多机遇

与传统机器人使用的零部件、元器件与软件相比,人形机器人对相关产品有更进一步的使用需求,其中也蕴含大量发展机遇,值得各方高度重视。

具体而言,在“硬基座”方面,人形机器人对实时决策和算法硬件加速的需求更高,需要使用专用智算芯片;对关节的体积和重量要求更严,需要使用高精度传动和集成化的专用关节模组;同时对多模态信息的感知需求提升,亟需发展多型感知器件。

在“软实力”方面,除了上文提到的高质量数据集和端到端大模型,打造人形机器人也离不开研发和标准化工具链、以及开源开发资源平台。

趋势七:人形机器人产业治理体系尚存空缺,亟需行业通力协作

产业高质量发展需要首先打牢发展“地基”,这需要人形机器人产业各方共同努力。

一是建立标准规范,基于现有全国机器人标准化委员会,结合新技术新应用发展趋势,增设细分领域分委会或工作组,加快制修订一批行业急需的国家标准,并基于标准规范统筹建设人形机器人仿真训练和智算平台。

二是完善法律伦理,完善人形机器人伦理法治框架,基于应用场景特征分类制定伦理准则,加快攻关人形机器人伦理关键技术。

三是打造安全体系,建立统一的人形机器人数据收集、使用、管理规范,打造人形机器人全生命周期安全监管体系,筑牢人形机器人安全底线。

四是强化检测认证,针对人形机器人特征加快制定测试和评价方法,并相应加强机器人检验检测公共服务平台建设,着力提升中国人形机器人认证的国际影响力。

趋势八:产业虽快速增长但不及预期,亟需转换发展动能

当前人形机器人产业发展主要依靠投资驱动,例如在投融资事件方面,2024年中国人形机器人领域投融资事件数量为93件,超过2023年的4倍,大量企业自主投入布局,在二级市场中相关概念股也普遍迎来大涨。

受此影响,2024年中国人形机器人产业规模达到69.0亿元,同比增长76.6%,但增长幅度不及年初预期,主要因为目前的用户多出于教育、开发和验证算法等目的购买整机,而实际场景商业化规模化部署尚未启动,因此总体需求量相对有限。

未来投资驱动作用可能逐步减弱,产业亟需向“市场拉动”转变,转变的关键在于加快提升人形机器人在实际场景中的作业能力,让用户认为“能用”“好用”出于使用需求进行购买,预计2027年人形机器人有望初步迎来商业化突破,此后可能迎来新一轮高速增长。

图1 2022-2027年中国人形机器人产业规模及预测

数据来源:赛迪顾问,2025.01

趋势九:争取“单点突破”成为打开发展局面的关键

制约人形机器人商业化落地的关键卡点是技能作业能力,而非运动能力。虽然人形机器人是一种典型的“通用机器人”,但在目前的技术水平和紧迫的应用压力背景下,先寻求在某个细分场景“单点突破”以打开局面仍是最现实的发展路径。

近期,掌握实际应用场景并对任务需求有深刻理解的企业可能掌握发展优势,例如跨界入局的汽车企业能够将部分生产制造环节提供给人形机器人进行作业测试训练,跨界入局的家电企业对用户使用习惯积累更多,因此可能率先开发出符合场景作业需求的产品,而初创企业还需要大量“补课”。

未来,随着关键技术和整机产品的逐步成熟,且养老、医疗、家庭等非专业用户的需求不断增长,市场将呼唤出现专业人形机器人系统集成商,桥接整机企业的开发能力和用户的详细使用需求,助力市场规模快速增长。

趋势十:产业发展道阻且长,当前需要“冷思考”

当前资本和社会民众对人形机器人发展的期望非常高,但是波动前行是新兴技术产品发展的客观规律,即在技术萌芽期和期望膨胀期之后,可能会经历泡沫幻灭低谷期,在经历一段时间冲击和大浪淘沙后逐步进入复苏期和成熟期,因此要理性看待当前人形机器人热潮。

具体而言,当前人形机器人的技术水平距离进入实际场景作业仍存在很大差距,短时间内难以规模化应用。同时,人形机器人由于自身结构特征,在多数工业场景中存在效率不高的短板,在多数特种场景中存在适应能力不足的瓶颈,在多数服务场景中面临获取用户认可、培养使用习惯的门槛,因此人形机器人的应用前景可能并不如大众想象中“通用”“广泛”。

但是发展人形机器人需要消耗大量资金,在“投资驱动”向“市场拉动”的转化期,人形机器人行业中可能出现一轮整合潮,竞争力较低的企业可能被兼并重组以“报团取暖”,一些低质重复建设、没有特色优势的企业将面临淘汰,行业集中度可能迎来第一轮提升,在每个细分赛道中形成数款标志性整机和系列标准化零部件产品,软件算法层面的初期探索发展可能持续更久。

作者:高超 赛迪顾问先进制造业研究中心副总经理

文章来源:赛迪顾问

3、融资火热!程天科技、时的科技受资本亲睐斩获新一轮融资

程天科技完成B轮近亿元融资,聚焦具身智能外骨骼技术研发

近日,杭州程天科技发展有限公司(以下简称“程天科技”)宣布完成近亿元B轮融资。本轮融资由锡创投领投。

据悉,资金将重点用于具身智能外骨骼技术研发迭代、脑机新产品研发注册、生产基地扩建以及全球市场拓展,进一步推动具身智能外骨骼穿戴机器人在康复养老与消费市场的应用落地,加速海内外渠道网络拓展,打造全球领先的外骨骼技术企业。

天眼查显示,程天科技成立于2017年,致力于核心算法与核心元器件在内的外骨骼机器人技术研发与应用,目前专注于康复与养老领域,通过结合人机交互技术、人工智能技术、数据分析及云计算为医疗康养机构和个人用户提供智能化产品和解决方案。核心产品包含康复医疗、核心元器件及工业应用、消费级康养及创新智能应用4大板块。为失能弱能人群解决康复、行动及自理问题。

据悉,程天科技自主研发的康复外骨骼机器人产品与解决方案,通过包括集成肌电、脑电、脊电、运动姿态等在内的多模态生物信号融合算法,为用户生成动态康复路径,将外骨骼技术推向更高纬度的精准应用;意图识别准确率达98.7%,不仅将日均服务效率提升3倍,还促进脑卒中用户的步态训练效率提升约53%。

目前,程天科技已形成覆盖神经康复、肌骨康复、行动代偿等全场景医疗级产品矩阵,累计服务用户超62.3万人次。新一代搭载脑机接口、脊椎电刺激、“脑脊融合”系列康复外骨骼产品已经与首医宣武医院、复旦华山医院等顶尖机构合作,成功实施多例“脊髓电刺激+外骨骼”协同治疗。

程天科技消费级助行器

程天科技外骨骼机器人解决方案,企业供图

eVTOL公司时的科技完成B+轮战略融资,上海大零号湾创投和紫峰资本投资

3月27日,eVTOL公司时的科技(TCab Tech)宣布完成B+轮战略融资,本轮融资由上海大零号湾创投和紫峰资本联合投资。包括此轮已完成6轮融资,累计金额1亿美元。

2024年10月,时的科技刚刚完成数亿元B轮融资,由洪泰基金、安泰基金及湾沚区国投集团联合投资;2024年3月,该公司完成了A轮2000万美元独家战略融资,由海外知名投资机构独家战略投资。

时的科技B+轮战略融资系上海市去年提出《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》以来的首个地方政府国资直投的eVTOL整机项目,具有深刻的战略意义。此轮融资不仅标志着上海市对低空经济eVTOL产业的支持,也是对时的科技技术实力和发展潜力的充分认可。上海国资将助力本土eVTOL企业加速成为低空经济链主企业,深化上海及长三角区域的低空旅游、城际出行等多场景商业化落地。

eVTOL行业的商业化运营离不开地方政府的支持和助力,无论是基础设施建设、空域管理,还是未来“空中出租车”的运营,均需要地方国资与主机厂深度合作。自上海市《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》发布后,上海就低空经济的发展已经开展多项行动。在eVTOL方向,支持领军企业持续壮大,并带动电机、电控、飞控系统、复合材料等核心零部件的产业链发展,加快从试点到规模化应用。

上海时的科技有限公司成立于2021年5月,核心成员都在城市空中出行领域中有比较多年的经验累积和沉淀。创始人兼CEO黄雍威曾在吉利集团全资子公司太力飞车(Terrafugia)负责电动垂直起降载人飞行器项目,加入太力飞车前为空客中国工程中心总工程师。联合创始人兼CMO蒋俊曾在上海峰飞航空科技担任高级副总裁,深入参与峰飞航空科技的eVTOL飞行器的规划和市场开发工作,加入峰飞航空科技前在人工智能和自动驾驶头部企业担任过重要职务。

自成立以来,时的科技专注研发高商业价值的倾转旋翼载人eVTOL,以客户的需求为导向,精心打磨具有强大竞争力的产品E20 eVTOL。该产品具备高安全可靠性、高运营效率、低制造成本和低运营成本等特点,未来将广泛应用于低空旅游、城际出行等多个场景。公司立足中国,并将中国的高端制造产品和标准输出到中东及东南亚等“一带一路”国家地区。

未来,时的科技将继续携手地方政府、产业投资者及行业伙伴,打造低空示范引领区,带动关键技术研发与场景应用,推进适航及运行标准制定,推动低空经济产业链安全健康发展。

文章来源:猎云网