杨幂维权胜诉赔偿3.2万背后:明星名誉保卫战都如此辛苦更何况普通人?

在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”和“赞赞”,感谢您的支持!

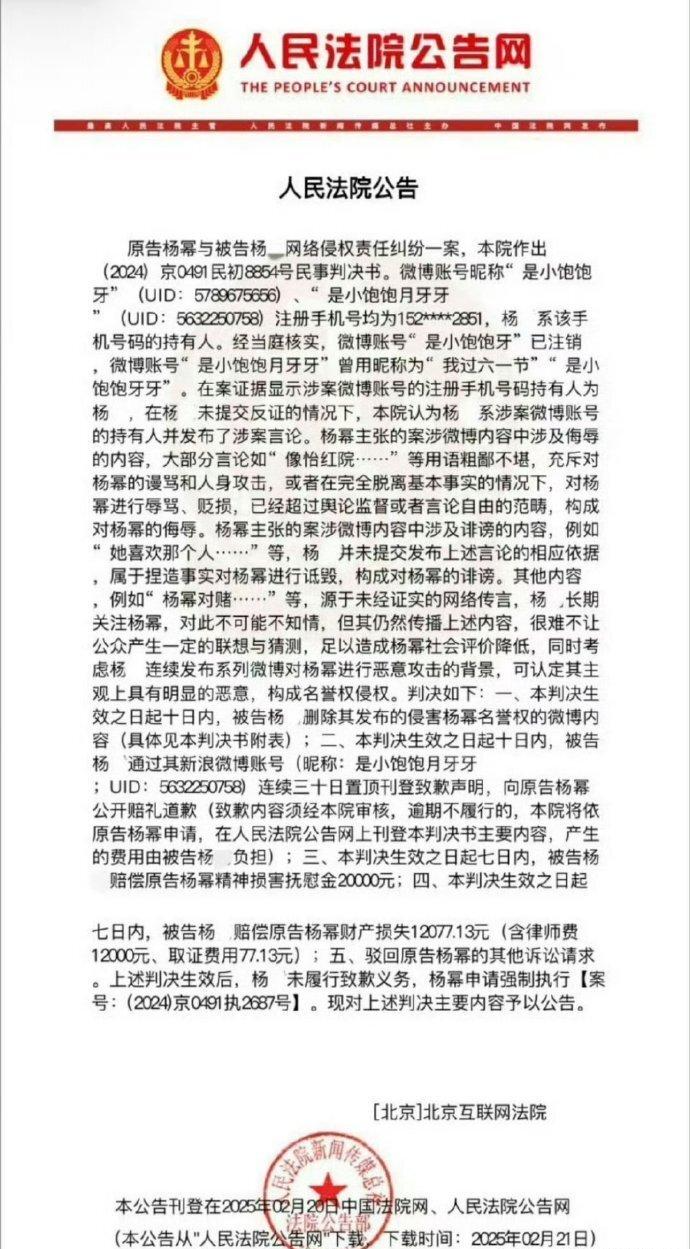

当北京互联网法院的公告于3月31日再度将杨幂推上热搜,这场历时半年的名誉权纠纷终于以强制执行告终。法院判决书中“丑……”“出了N……”等被标红的侮辱性词汇,犹如一柄锋利的手术刀,剖开了流量时代网络暴力的溃烂创口——即便手握胜诉判决,明星依然要在满屏谩骂中等待施暴者迟到的道歉。这场看似个体维权的胜利,实则映射出网络暴力治理的系统性困境:施暴者轻敲键盘制造的伤害,为何需要受害者耗尽司法资源才能勉强缝合?

从2024年10月“杨今天凉掉了吗”账号被判侵权,到如今刘某拒不履行道歉义务,相似的剧情反复上演,揭示出网络暴力的三大病灶。首先,匿名机制为施暴者提供了天然庇护所。涉案账号使用“”号隐去关键信息,发布内容时搭配表情包、谐音梗等“暴力软包装”,既规避平台关键词审查,又能在粉丝圈层精准传播。据某舆情监测机构统计,针对明星的侮辱性内容中,87%发布于小号或新注册账号,其中63%的账号在诉讼启动后立即注销,导致法院判决时面临“执行对象消失”的尴尬。

其次,违法成本与维权代价严重失衡。被告刘某需赔偿的金额不足其通过引战内容获取的流量收益,而杨幂团队为固定证据支出的公证费、律师费及时间成本,远超判决支持的赔偿数额。更值得警惕的是“接力式暴力”现象——当法院强制在公告网刊登判决书,部分网民将其截图二次加工,冠以“明星特权”“捂嘴民众”等标签继续传播,形成新型网络暴力产业链。

明星维权困境背后,是法律执行机制与网络生态的深层错位。《民法典》第1024条虽明确“民事主体享有名誉权”,但司法实践中常陷入“追责难、执行难、止损难”的三重困境。以本案为例,即便法院判决被告在自有账号道歉,但若账号已被封禁或弃用,公告网刊登的判决书往往淹没在海量信息中,难以实现“恢复名誉”的核心诉求。某娱乐法律师事务所数据显示,2024年明星名誉权案胜诉率达92%,但仅31%的被告主动履行道歉义务,剩余案件中有近半数因被告失联或经济困难沦为“法律白条”。这种“胜诉即终点”的怪圈,使得部分施暴者有恃无恐,甚至将“被告记录”作为涨粉噱头。

这场纠纷的另一个剖面,是粉丝经济与网络暴力的共生关系。被告刘某发布的“出了N……”等谣言,往往披着“为偶像维权”的外衣,在粉圈内部形成病毒式传播。某娱乐大数据平台分析显示,针对杨幂的负面内容中,76%源自对家粉丝群体,他们通过制作对比图、剪辑恶意视频等方式,将娱乐竞争异化为人身攻击。更隐蔽的是平台算法的推波助澜——带有争议关键词的内容往往获得更高推荐权重,形成“骂得越狠,流量越高”的恶性循环。这种扭曲的激励机制,让“黑红也是红”的投机心态持续蔓延,甚至催生出职业黑粉产业链:广州某MCN机构被曝培训“攻击型话术”,学员通过抹黑明星获取广告分成,单条爆款黑帖收益可达万元。

当杨幂申请强制执行的公告登上热搜榜首,我们或许更应思考如何打破“案结事未了”的困局。法律层面,北京、杭州等地法院已试点“网络行为禁令”,允许受害者在诉讼期间申请冻结施暴者账号,防止损害扩大;技术层面,腾讯、字节跳动等平台上线“AI暴力度量衡”系统,通过语义分析识别隐性侮辱内容,将举报响应时间从48小时压缩至2小时。但更深层的解药,或许在于重构网络空间的评价体系——当某高校研究团队尝试将“网络文明分”纳入征信系统,当短视频平台试行“实名制评论”,这些探索都在试图扭转“匿名即免责”的集体认知。毕竟,真正的网络清朗,不应依赖明星以肉身抵挡暗箭,而需建立让普通人也不敢肆意放箭的规则铁壁。

在这场没有硝烟的战争中,杨幂的胜诉既是个人名誉的阶段性胜利,更是对整个社会的尖锐叩问:当我们在点赞法院公告时,是否也该审视自己指尖滑过的每一条评论?网络暴力从来不是明星专属的苦难,下一个被“社会性死亡”的,可能是我们身边的任何人。唯有让法律的牙齿真正咬合,让平台的责任不再悬浮,这场始于明星名誉权的保卫战,才能成为照亮网络文明未来的启明灯。