河朔谍影, 两个胡人改写大唐国运的惊心时刻

建中四年冬,恒州军营的篝火映照着两个胡人将领的身影。昭义节度使李抱真单骑闯入成德大营,与契丹裔军阀王武俊抱头痛哭。这场看似戏剧化的会面,实为扭转大唐国运的关键转折——千里之外的奉天城中,流亡的唐德宗正面临朱泚叛军的最后围攻。

河朔三镇的割据痼疾,在"四王两帝之乱"中演变为帝国存亡危机。成德镇王武俊、幽州朱滔、魏博田悦、淄青李纳结成军事同盟,淮西李希烈与长安朱泚先后称帝,形成六方势力合围中央的危局。这个由契丹、粟特、汉人混成的叛军联盟,几乎复制了安史之乱的破坏力。

王武俊作为联盟核心,其态度举足轻重。这个契丹怒皆部后裔,既是成德兵变的策划者,又是河朔老将中唯一亲历开元盛世的"三朝元老"。他提出的"四镇相王"策略,将松散的地方割据升级为制度化的军事同盟,使唐廷传统的"以藩制藩"策略彻底失效。

昭义节度使李抱真(安抱真)的决策堪称军事史上的冒险典范。这个粟特裔将领在主力西调奉天后,仅凭本镇万余兵力周旋于四镇二十万大军之间。他精准抓住王武俊的三大弱点:与朱滔的领土争端、对朝廷赦免的期待、胡人重视盟誓的传统,制定出"擒王"战略。

谋士贾林的诈降说辞充满政治智慧:既承认王武俊"本怀忠义"的自我认知,又虚构"天子悔悟"的心理暗示,更以"五十日平河朔"的承诺激发其功业心。这种复合话术成功动摇了王武俊的立场,为后续谈判打开缺口。

李抱真亲赴敌营的举动,实为胡人文化中的"质子"传统。在河朔军镇,"主帅互访"等同于军事结盟的最高礼仪。史载其"夜宿鼾声如雷",正是刻意展示绝对信任,这种豪赌式外交深深触动了同样出身游牧的王武俊。

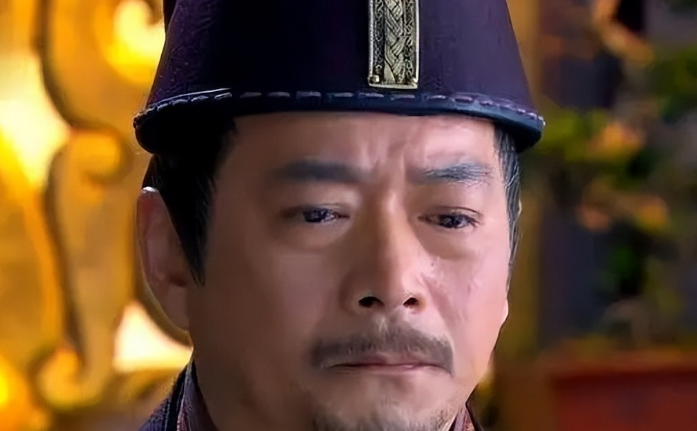

二人在营帐中的痛哭具有多重象征:既是对乱世兵祸的情感宣泄,也是胡汉将领间的身份共鸣,更是重构政治忠诚的仪式表演。这场眼泪外交的效果立竿见影——王武俊次日即调转枪口,联合唐军在贝州大破朱滔-回纥联军。

王武俊的倒戈引发多米诺效应:魏博田悦趁机脱离联盟自保,朱滔势力缩水四成,河朔联军实际瓦解。此战不仅解除了奉天之围,更重塑了中晚唐藩镇格局。数据表明,四镇之乱后河朔三镇再未形成有效同盟,这种相互制衡的状态延续至唐亡。

值得玩味的是,两位主角的最终命运:王武俊获封琅琊郡王,其家族控制成德镇长达六十年;李抱真后任泽潞节度使,成为遏制河朔的重要力量。这对战场上的"异姓兄弟",用胡人特有的实用主义,在保全自身的同时意外延续了唐祚。

大明宫残存的鸱吻上,或许还镌刻着这个谍战传奇的余韵。当长安城头的"大秦"旗帜坠落时,少有人知这场帝国存亡的转折,竟始于两个胡人将领的相拥而泣。这种超越族群的政治智慧,恰是盛唐基因最后的闪光。