中国最后一名知青:滞留北大荒41年,41年后战友来找他:跟我回京

2008年8月的一天,在黑龙江有一个滞留41年的知青邹雪生,接到了两通电话:

一通是阔别几十年的知青时期的老友,如今早已回京,专门打听到了邹雪生的电话,想问问他的近况。

另一通,是邹雪生的债主,此前邹雪生因生活困难,借了2万元周转,如今却因还不上被频繁催债。

邹雪生在北大荒的生活,几十年来平静如水,但这两通电话像一颗巨石,重重的砸在了水面。

邹雪生回忆起了六十年代的经历,低着头不断问自己:为什么我变成了这样?

——【·家庭巨变,奔赴北大荒·】——

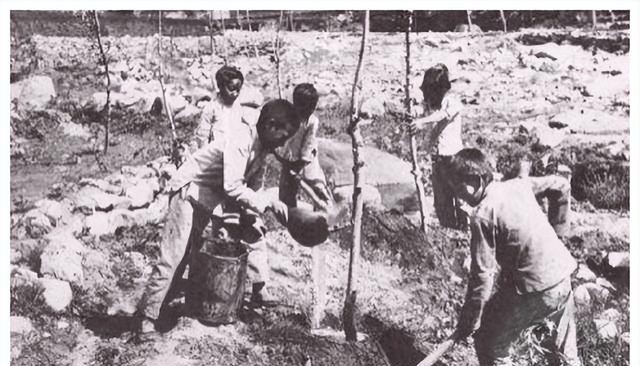

上世纪五、六十年代,在领导人的号召下,一场规模宏大的知青开始了上山下乡的运动。

在那个特殊的历史时期,1800万城市青年,怀揣着热血与理想,毅然投身到了农村和边疆的建设中。

那一年,对于邹雪生而言,是人生中最为黑暗的一年。

因为所谓的“出身问题”,他的父亲,这位曾经在北京努力生活、为家庭撑起一片天的男人,一夜之间,被无情地从北京送回了江西老家。

而命运并没有放过苦命的人,在同一年,邹雪生的母亲也因病永远地离开了他和年幼的弟弟。

母亲的离去,让这个家庭彻底失去了最后的依靠,年仅15岁的邹雪生也因此成为了4岁弟弟唯一的守护者。

1968年11月,命运再次给了邹雪生兄弟俩沉重的一击。

兄弟俩接到通知,要前往黑龙江生产建设兵团独立2团,接受贫下中农再教育。

无法抗争,他们只能默默地来到派出所办理手续,当户籍员在登记簿上把他们的户口迁至黑龙江时,邹雪生心中清楚,从这一刻起,他们不再是北京人了,北京将永远成为他们的回忆。

离别那天,邹雪生和弟弟还有一群同样命运坎坷的知青,站在了月台上。

没有亲人的送别,没有温暖的拥抱,只有呼啸而过的寒风为他们送别。

兄弟俩跟着那些热情的青年高唱着“到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去”,带着对未来的迷茫,登上了火车。

然而,到达北大荒后,恶劣的环境和艰苦的生活却让所有人都措手不及。

邹雪生的弟弟,根本无法承受这里的严寒、繁重的劳动以及粗糙的食物。

好在半年后,沈阳军区领导在视察时,看到了弟弟那瘦弱不堪的模样,决心将弟弟送回北京。

虽然分别很是痛苦,但弟弟终于可以离开这里,这让邹雪生又高兴又心酸,最终邹雪生还是送走了弟弟。

——【·冰碴下的战友情·】——

弟弟离开以后,邹雪生便没有了什么顾虑,他努力的跟着大家干活,无论是在农田里播种、除草,还是在仓库搬运物资,他总是冲在最前面,从不喊累。

很快,他的努力和付出被大家看在眼里,凭借着出色的表现,他被提拔为班长。

但北大荒的日子却十分的艰苦,冬天,这里的气温常常低至零下三四十度,哈一口气,瞬间就能结成冰碴。

有一次,邹雪生打夜班,负责看守物资,深夜,极度的寒冷让他的双脚渐渐失去了知觉,他却浑然不觉。

直到下夜班回到宿舍,知青们发现他走路姿势怪异,上前查看,才发现他的双脚已经被冻得僵硬,鞋子与脚紧紧地粘在了一起。

看着年纪尚小的邹雪生,大家十分的心疼,赶紧想办法帮他脱鞋,那一刻,知青们之间真挚的友情,温暖了每一个人的心。

从那以后,邹雪生便将热心助人刻在了心里,作为班长,他对班里的知青关怀备至,渐渐地,大家都亲切地称他为“好队长”。

然而,时代的浪潮不会因为个人的意愿而停歇,随着时间的推移,知青们陆续开始准备返城。

看着身边的战友们一个个满怀希望地踏上回家的路,邹雪生却陷入了深深的迷茫。

母亲已经去世,弟弟和父亲远在江西,自己的户口也早已迁到北大荒,这里似乎已经成为了他的归宿,未来的路该怎么走呢?

纠结过后,邹雪生最终放弃了离开,留在了北大荒这篇辛劳已久的土地上。

——【·风雨半生的北大荒·】——

时光匆匆,1979年,在北大荒这片土地上已经生活了多年的邹雪生,在一次偶然的机会下,结识了当地一位16岁的姑娘。

两人在相处中,渐渐产生了感情,很快便步入了婚姻的殿堂,起初,生活虽然清苦,但小两口相互扶持,倒也有一丝甜蜜。

然而,北大荒的生活受自然条件的影响极大,庄稼的收成完全取决于老天爷的脸色,一旦遇到恶劣的天气,庄稼就会大幅减产甚至绝收,孩子出生后,家庭的经济负担愈发沉重。

邹雪生每天天不亮就出门,在农田里拼命干活,一直干到天黑才拖着疲惫的身体回家,却依旧难以维持一家人的生活,家里常常是吃了上顿没下顿,孩子因为营养不良,身体十分瘦弱。

1990年,一场罕见的暴雪席卷了整个北大荒,大片的庄稼被淹没,颗粒无收。

这一年的辛苦劳作,瞬间化为泡影,不仅如此,他还倒欠连队两万块土地承包费,为了维持生计,邹雪生之前还向他人借了三万块钱,如今债务如同两座大山,压得他喘不过气来。

生活的重压,让原本坚强的妻子也渐渐失去了信心,终于,在一个寒冷的冬日,妻子不堪重负,留下年幼的女儿和邹雪生,选择了离开。

邹雪生只能独自带着10岁的女儿,搬到团部,他四处打听,好不容易租到了一间仅有10平米的危房。

虽然房子十分破旧,但邹雪生还是带着女儿,在这里开始了艰难的生活。

为了能让女儿和自己活下去,邹雪生如同一只不知疲倦的陀螺,四处打短工,他当过搬运工,也当过伐木工,只要能挣到钱,再苦再累的活他都愿意干。

但即便如此,他挣的钱依旧微薄,仅仅够维持他们父女俩最基本的生活需求,在这样艰难的生活环境下,女儿初中还未读完,就不得不辍学了。

看着女儿那充满渴望却又无奈的眼神,邹雪生满心愧疚,却又无能为力。

18岁那年,女儿为了改变命运,决定前往南方打工,送别女儿的那天,邹雪生望着女儿远去的背影,泪水模糊了双眼。

从此,他彻底成了一个人,在这空旷的北大荒,独自面对生活的风风雨雨。

独自生活的日子里,邹雪生遭遇了无数难以想象的困难,冬天的夜晚,北大荒的野外格外危险。

有一次,邹雪生在干完活回家的路上,突然,听到一声低沉的狼嚎,紧接着,一只狼从路边的草丛中蹿了出来。

那一刻,邹雪生的心瞬间提到了嗓子眼,他的双腿开始发软,几乎站立不稳,慌乱中,他想起了自己随身携带了的灯油,那微弱的火光成为了他唯一的救命稻草。

好在,狼被火光吓住,在不远处徘徊了一会儿便离开了。

像这样惊险的时刻,在邹雪生孤独的岁月中,不知道经历了多少回,但他始终咬牙坚持着,从未放弃。

——【·命运的转机出现·】——

2008年,当年的知青叶明等几人,在一次偶然的聚会上,突然想起了还在北大荒的邹雪生,他们心中满是感慨,决定来北大荒聚一聚,顺便看望这位曾经的好队长。

他们四处打听,想尽办法,终于联系到了邹雪生,8月4日,邹雪生接到了叶明的电话,电话那头,叶明激动地说:老队长,我们要来北大荒看你啦!

邹雪生听到这个消息,一时之间,竟有些不知所措,泪水不由自主地涌上了眼眶。

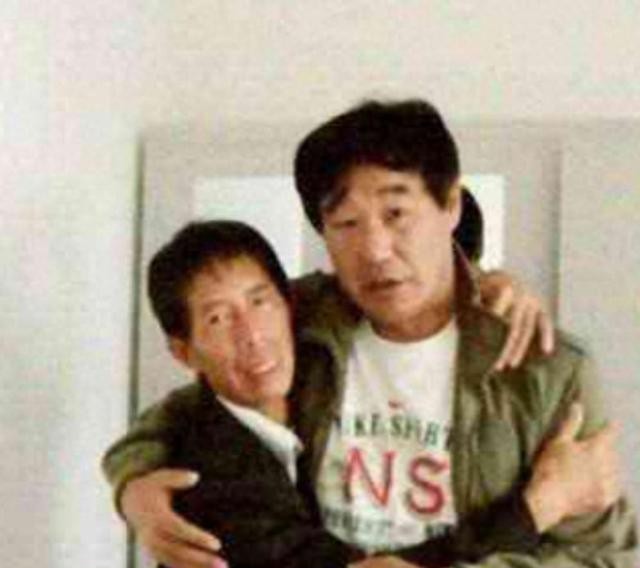

聚会那天,邹雪生早早地来到约定的地点等候,当他看到那些曾经熟悉的面孔时,心中五味杂陈,30年未见,战友们都已大变样。

大家围坐在一起,回忆着过去在北大荒的点点滴滴,讲述着各自的经历,当得知邹雪生如今的艰难处境时,大家纷纷为之惋惜,有人忍不住流下了眼泪。

当叶明看到邹雪生居住的危房时,心中满是震惊与不忍,他立刻发动战友们一起,为邹雪生收拾屋子,购买生活用品。

临分别时,叶明对邹雪生许下了承诺,他说他们一定会想办法帮邹雪生改变现状的。

——【·叶明助力,终回北京·】——

回到北京后,叶明心里一直惦记着邹雪生,为了帮助邹雪生迁回北京,他四处奔走于居委会、街道办、派出所等部门。

然而,北京的落户政策十分严格,需要直系亲属及接收单位,这对于邹雪生来说,每一个条件都像是难以逾越的鸿沟。

但叶明没有放弃,他决定让邹雪生的户口落在他家,同时,叶明和其他战友们,为了搞定接收单位,四处托关系、赔笑脸。

他们一趟趟地跑,一次次地解释,不知道吃了多少闭门羹,遭受了多少冷遇。

但他们始终没有放弃,凭借着坚定的信念和对战友的深厚情谊,经过几个月的不懈努力,2009年6月,叶明终于打电话告知邹雪生手续全部办好了。

随后,叶明和其他知青再次来到北大荒,邹雪生接过那张15天内必须到北京上户口否则作废的证明,看着眼前这些曾经一起奋斗过的战友,泪水再也忍不住,夺眶而出。

他与叶明紧紧拥抱在一起,这一刻,他等了太久太久,41年的漫长岁月,在这一瞬间,仿佛都化作了过眼云烟。

他知道,自己的命运终于迎来了真正的转折,他将告别这片曾经让他又爱又恨的北大荒,回到那阔别已久的北京,开启新的生活篇章。

——【·结语·】——

邹雪生,这位在中国知青历史中滞留北大荒41年的最后一名知青,终于结束了漫长而艰辛的岁月,回到了北京。

他与叶明及当年的同队伙伴重新建立起紧密的联系,开启了新的生活篇章。

在历史的长河中,邹雪生的故事或许只是一朵小小的浪花,但它所蕴含的力量,却足以震撼人心,让我们对那个时代的人们,充满敬意与感慨。

对此,您有着怎样的看法呢?欢迎在评论区留言讨论。

免责声明:该文章的内容和图片,均来源于机构官网、媒体网络和第三方平台等公开信息,如有侵权、信息有误或其他异议,请联系本人修改或删除。

——【·参考资料·】——