舌尖上的千年守护:古代食品安全智慧与现代监管体系的碰撞

2025 年 3 月,国家卫健委与市场监管总局联合发布 50 项食品安全国家标准,这场关乎民生的 “舌尖保卫战”,让我们不禁回溯千年:当周代《礼记》写下 “五谷不时,果实未熟,不鬻于市” 时,中国古代对食品安全的探索已悄然启幕。

古代智慧

周代:以自然规律为纲,严禁未成熟农产品入市,这与现代《食品安全法》中 “食品原料需符合成熟度标准” 的要求异曲同工。

汉代:《二年律令》规定 “脯肉毒杀病人者,亟尽燔其余”,若未焚毁变质食品,肇事者与官吏同罪。这与现代 “问题食品召回销毁制度” 形成历史呼应。

唐代:《唐律疏议》细化追责,明知有毒仍售卖致人死亡者处绞刑,体现 “重典治乱” 的理念,与当代《食品安全法》中 “最严厉处罚” 原则一脉相承。

现代升级2025 年新规更聚焦 “全链条管控”:婴幼儿配方食品新增罕见病专用标准,乳制品禁用复原乳,标签强制标注致敏原与营养成分扩展至 “1+6” 项。这些举措既延续了古代对特殊群体的关怀(如唐代 “脯肉馈食尊长罪加一等”),又借助数字化标签、诺如病毒检测等技术,实现了从 “经验治理” 到 “科学防控” 的跨越。

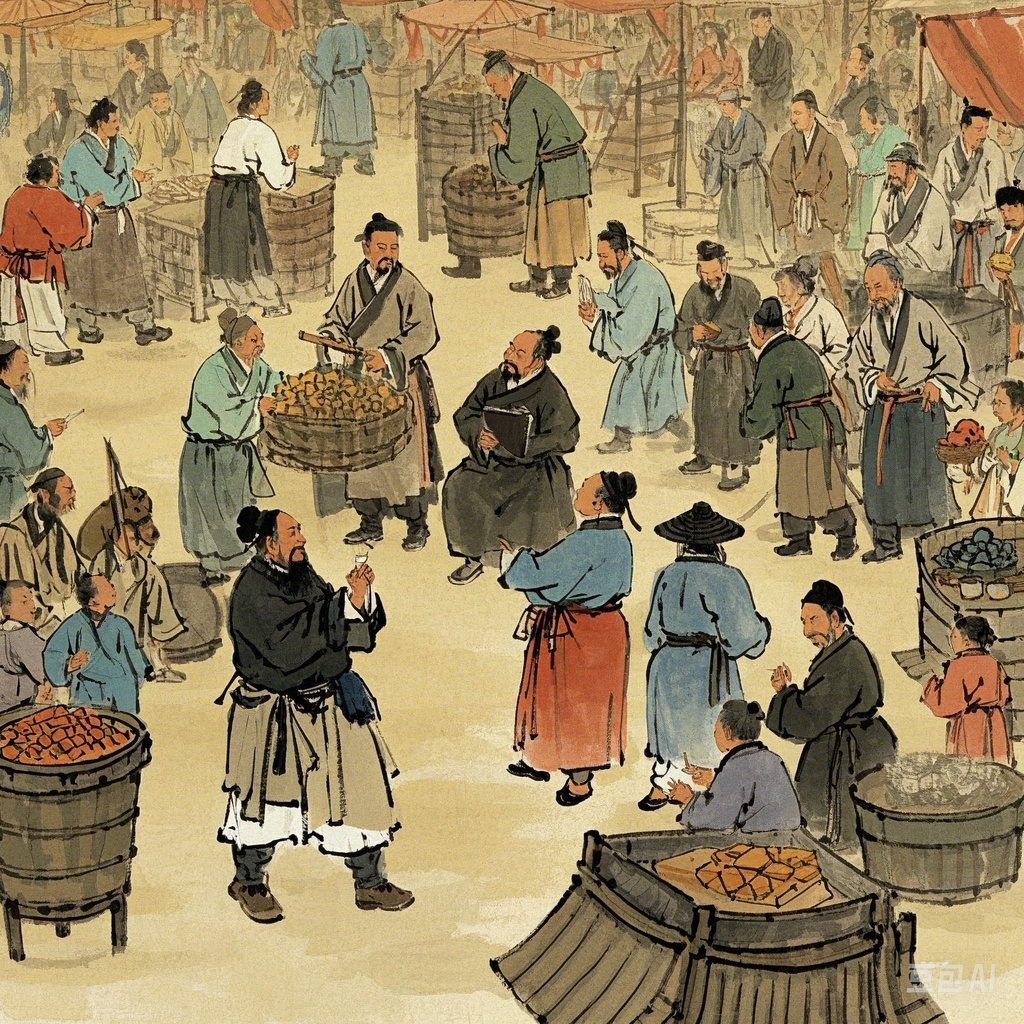

🛡️ 二、行会监督 VS 社会共治:管理模式的古今对话宋代为遏制 “鸡塞沙、鹅羊吹气” 等掺假行为,首创行会制度:从业者必须加入行会,行首需担保商品质量,否则连坐受罚。这种 “民间自治 + 政府监管” 的模式,在现代演变为行业协会自律与市场监管部门协同的 “社会共治” 体系。

古代实践

宋代行会不仅评定物价,还通过 “行会黑名单” 约束不法商贩,与现代食品行业 “质量认证体系” 功能相似。

清代茶叶出口实施 “经营执照 + 抽检” 制度,用滚水冲泡检验茶叶真伪,这与现代 “食品进出口检验检疫” 如出一辙。

现代创新2025 年新规引入 “数字化标签”,消费者扫码即可获取食品溯源信息,这种 “透明化监管” 比宋代行会的 “口头担保” 更具公信力。同时,国家建立食品安全风险预警平台,通过 AI 分析 29 项检测数据,实现 “风险早发现、早处置”,将古代 “事后严惩” 转向 “事前预防”。

🔍 三、以史为鉴:古代智慧对现代的三大启示重典治乱:唐代对售毒者处绞刑,现代对 “瘦肉精”“塑化剂” 等犯罪同样判处无期徒刑甚至死刑,体现 “严刑峻法” 的震慑力。

科技赋能:清代用化学试验检测茶叶成分,现代则通过基因测序、质谱分析等技术实现精准监管,印证 “工欲善其事,必先利其器” 的古训。

全民参与:宋代行会发动商户自查,现代通过 “食品安全宣传周”“12315 举报平台” 鼓励公众监督,延续了 “民以食为天” 的全民意识。

📜 结语从《礼记》的道德约束到现代法律的刚性规范,从周代的 “不时不鬻” 到 2025 年的 “全链管控”,中国对食品安全的守护从未停歇。当我们在超市扫码查看食品溯源信息时,或许可以会心一笑 —— 这跨越千年的 “舌尖保卫战”,正以科技为剑、以法律为盾,书写着更安全、更透明的新篇章。