“火耗归公”是什么意思,雍正为什么要大力推行火耗归公?

【前言】

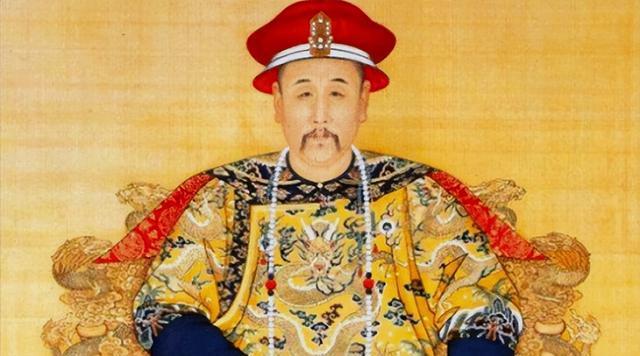

康熙皇帝晚年,朝廷内部腐败严重,官员们普遍懒散不作为,整个官场风气极为颓废。雍正登基后,他立即着手整顿这些遗留问题,决心清除前朝积累的种种弊病。

改革是历史发展的必然趋势,其中雍正帝推行的"火耗归公"政策最具代表性。这项政策的核心在于将地方官员征收的额外赋税纳入国库统一管理。具体来说,过去地方官员在征收税款时,往往会以弥补银两熔铸损耗为由,向百姓多收一定比例的附加税,这部分收入通常被官员中饱私囊。雍正帝认识到这一弊端,决定将这项收入收归国有,由中央政府统一调配使用。这一举措不仅增加了国家财政收入,更重要的是有效遏制了地方官员的贪污腐败,减轻了百姓负担,对于整顿吏治、巩固中央集权具有重要意义。

【一、火耗归公】

康熙执政初期,政治管控相当严苛。但随着年龄增长,他的执政风格逐渐软化,开始倡导仁政理念。晚年的康熙不再采取以往那种强硬手段,施政方式变得更加温和。这种转变反映出统治者随着阅历增加,对治理方式有了新的认识和调整。

康熙的弱点被一些不诚实的官员抓住,他们利用皇帝的性格缺陷,大肆侵吞国家财产,滥用公共资金,这种行为严重损害了朝廷的利益。这些官员在权力中心如鱼得水,他们的腐败行为对政府造成了持久的负面影响。

康熙在位期间,对于官员的贪腐行为往往采取宽容态度,这使得贪官们愈发肆无忌惮。到了雍正登基时,国库已经严重亏空。无论哪个朝代,财政状况都是国家治理的核心问题。

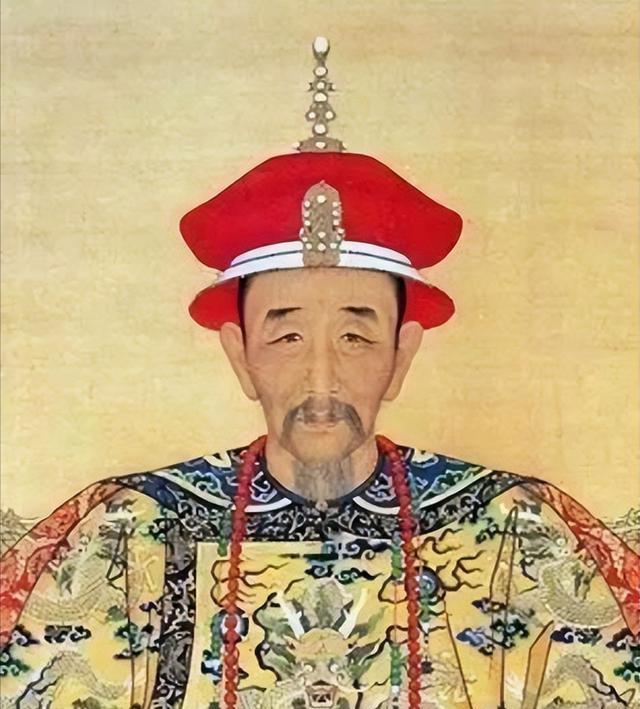

在雍正推行的各项改革措施中,充实国家财政是重要目标之一。面对当时财政困境,雍正创造性地实施了"火耗归公"政策。这项制度针对地方官员在征收税银时额外加收的火耗银两,将其统一收归国库管理,有效遏制了地方官员的贪腐行为,增加了中央财政收入。通过这一创新举措,雍正不仅解决了财政难题,还加强了对地方的控制,为后续改革奠定了经济基础。

雍正皇帝推行了一项政策,改变了地方收粮的方式。以前官员在征收粮食时,总会多收一些,说是为了弥补损耗。但现在,这些额外的粮食都要上交给国家。这样一来,老百姓的负担就减轻了不少。

这项改革最初在山西推行,很快便扩展至全国。很多人可能不了解这项政策有多重要。在康熙晚年,几乎每个官员都会征收火耗,这已成为普遍现象。

民间有句老话,“官场无清官”,这反映了当时的社会现实。到了康熙晚年,尽管他意识到官员腐败的问题,却已无力扭转局面。由于他的默许,地方官员在征收赋税时额外加收的“火耗”金额,甚至超过了正常的粮食和税收总额。这种沉重的负担让老百姓苦不堪言,生活变得更加艰难。

普通民众的日子本来就很艰难,火耗附加税的征收更是雪上加霜。与此同时,官员的贪腐行为日益猖獗,收受贿赂的现象屡见不鲜。到了康熙统治末期,朝廷对西北准噶尔用兵,军费开支巨大,几乎耗尽了国家的财政储备。

雍正登基时,清朝财政状况极为严峻,国库存银连一千两都不到。相比之下,朝中大臣们的私人财富恐怕都远超国家储备。这种局面如果持续下去,整个清朝的统治根基都将面临崩溃的危险。财政危机直接关系到国家存亡,特别是在战争时期,军费开支更是天文数字。因此,整顿财政、充实国库成为雍正皇帝即位后亟待解决的首要问题。

雍正当上皇帝后,立马着手处理火耗问题。其实,在他还是王爷时,就已经意识到火耗的种种弊端。不过,那时候的他,权力有限,根本没法进行任何实质性的改革。

即便拥有强大权力的雍正皇帝,在推行改革时也面临重重阻碍。他的改革措施并非只触及少数人的利益,而是波及了朝廷中相当一部分官员的切身利益。这种大规模的变革自然会引发强烈的反对和阻力,即使是雍正这样的强势君主也难以轻松应对。这充分说明了改革过程中可能遇到的复杂局面和艰巨挑战。

面对巨大的反对声浪,甚至有人指责这项政策违背了儒家传统,雍正皇帝依然坚定不移,丝毫没有妥协。在他的强硬推动下,这项政策最终得以实施,并带来了显著的成效。

雍正登基后,国库空虚是他面临的头等大事。新君即位,政权更迭,正是国力最脆弱的时刻。准格尔部早就盯上了这个机会,随时可能发难。尽管大清当时财力吃紧,无力支撑大规模战事,但冲突的爆发已是板上钉钉的事。

作为一国之君,雍正深知未雨绸缪的重要性。尽管面临群臣的劝阻,他依然坚定地推行了自己的决策。

【二、归公之后用途】

雍正登基初期,国库亏空问题十分严重,地方财政漏洞大得令人触目惊心。面对这种局面,他采取了一系列措施:首先,严惩了一批贪腐官员;其次,他自己也着手想办法填补这些财政缺口。

在清朝,地方政府财政亏空问题严重,朝廷不得不介入处理。官员们若自行填补亏空,必然加重对百姓的盘剥。因此,中央政府统一调配资金,用于弥补地方财政赤字,这是当时最合理的解决方案。这种做法既避免了地方官员的贪腐行为,又减轻了百姓的负担,体现了朝廷对地方财政的有效管控。

这项政策有双重好处:既能让老百姓的压力小一些,又能让官员们对朝廷和雍正皇帝更加忠诚。再说说这笔钱怎么用,虽然最终还是拨到地方上,但和以前大不相同。过去,这些钱都进了官员的腰包,现在则是公家使用,每一笔都记在账上,清清楚楚。

新政权刚上台,各方面都需要重建,投入资金支持地方发展是必要的。同时,雍正帝推行了多项重大改革措施,这些政策实施过程中也需要大量财政支出。

雍正帝在官员待遇上可谓煞费苦心。尽管他推行严苛的治理政策,但对下属官员却格外关照。实施"火耗归公"制度后,地方官员的灰色收入被大幅削减。为弥补这一损失,雍正从其他渠道增加了官员的合法收入。这一举措的初衷在于遏制官场贪腐,通过提高官员的正当待遇来减少其贪污动机。

雍正的良苦用心,了解的人并不多。然而,不可否认的是,这些措施对一些清廉的官员确实产生了积极影响。他不仅增加了他们的薪水,还让他们更加忠诚。这也是雍正用来笼络人心的一种策略。

即便雍正采取了各种严厉措施,这些贪腐官员依然无动于衷,他们完全无法理解皇帝推行廉政的深层用意。对于这些人而言,无论朝廷出台什么政策,都无法触动他们的利益之心。他们早已被贪欲蒙蔽,对雍正的改革举措视若无睹,根本不会去思考这些政策背后的治国理念。在贪官眼中,任何反腐行动都只是形式,他们只关心如何继续中饱私囊,对朝廷的良苦用心毫无感觉。

雍正推行新政后,百姓们得到了实实在在的好处。官员对平民的剥削明显减少,国家财政状况逐步改善。随着国库收入增加,雍正果断下令减轻百姓的赋税负担。从历史角度来看,这项政策在当时确实取得了利国利民的双重效果。

【三、改革之路】

雍正登基后立即展现出独特的执政风格,他敢于突破常规,果断推行新政。这种勇于革新的魄力在当时实属罕见,赢得了朝野的广泛认可。作为一位具有远见卓识的君主,他并未因循守旧,而是大胆实施改革,这种果断的决策能力充分体现了他的政治智慧。雍正的改革举措不仅彰显了他的治国理念,更为清朝的发展注入了新的活力。他的执政风格鲜明,以务实和创新著称,在清帝中独树一帜。这种勇于变革的精神,正是雍正能够在历史长河中留下深刻印记的重要原因。

新登基的雍正帝面临重重挑战,前朝皇子们的势力尚未肃清,导致他的统治根基并不稳固,皇位看似岌岌可危。然而,即便在这样的困境中,他依然坚定不移地推行改革政策。

雍正以铁腕统治著称,其严苛手段常为人所议论。然而,正是这种果断决策,为清朝奠定了稳定繁荣的基础。倘若他效仿康熙晚年的宽厚政策,清朝的根基恐将因贪腐而动摇。

面对地方财政的亏空问题,雍正采取了极其严厉的措施。他规定所有欠款必须在三年内清偿完毕,若逾期未还,官员将直接被革职。尽管如此,仍有部分官员心存侥幸,误以为新君即位会有转机。然而雍正毫不留情,严格按照规定执行,该降职的降职,该撤职的撤职,绝不给任何人留下幻想空间。

短短几年内,地方财政亏空的问题就得到了解决,但这并非终点。雍正皇帝在位时,最具影响力的政策之一便是“摊丁入亩”。这一举措极大地增加了清朝的财政收入,使得国家税收大幅提升。通过将税负与土地挂钩,不仅减轻了百姓的负担,还大幅提升了国库的收入。可以说,这一政策是雍正时期财政改革的核心,为清朝的经济发展奠定了坚实基础。

【结语】

即使在今天,我们也得说,雍正那时候国库没钱,他推行的政策确实是最符合社会需求的。虽然康乾盛世对雍正的讨论不多,但正是他在中间那段时期的努力,才为后来那个被后人称颂的盛世打下了基础。

雍正皇帝在历史上的评价褒贬不一,但他展现出的勇气和决断力是毋庸置疑的。这位君主在位期间推行了一系列重大改革,其历史贡献值得肯定。尽管后人对他有不同看法,但他执政期间的作为确实对中国历史产生了深远影响。雍正的治国理念和行政手段,无论当时还是后世都引发了广泛讨论。总的来说,他在位期间的功绩是值得重视的历史事实。