故意锁同事进冷库:这起恶性事件暴露了哪些职场安全漏洞?

近日,广东一起职场霸凌事件引发社会广泛关注。一名年轻女员工在冷库工作时,竟遭男同事故意反锁,险些酿成严重后果。这起事件不仅暴露了个别人性的阴暗面,更折射出职场安全与心理健康的深层问题。

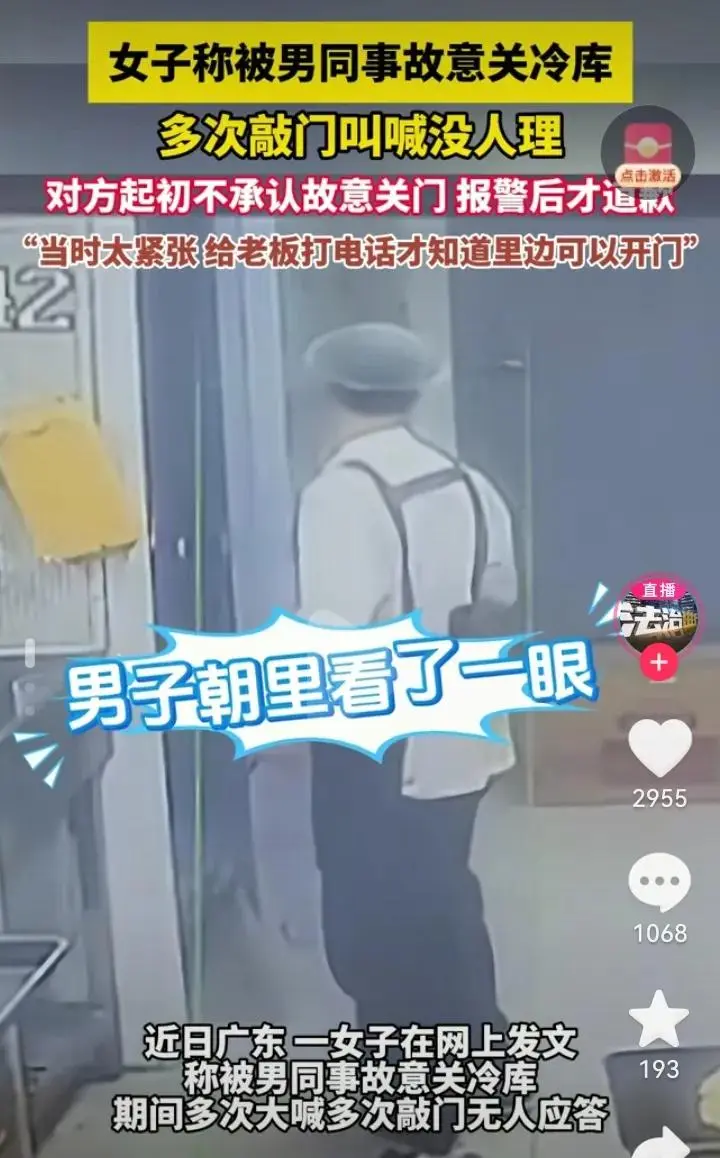

监控画面记录下了这令人揪心的一幕:4月24日,广东某冷库工作区,一名黑衣女子如常进入冷库取货。就在她刚进入不久,一名男同事在明知她在内的情况下,突然伸手将厚重的冷库门关闭,并迅速转身离开。女子发现被锁后大声呼救,但男子置若罔闻,甚至驻足观察了几秒后才扬长而去。

被困女子回忆道:"当时脑子一片空白,冷气瞬间包裹全身,呼出的白气在眼前弥漫,那种孤立无援的感觉让人窒息。"在极度恐慌中,她拨通了老板电话,才得知冷库内设有紧急开门装置。经过近十分钟的煎熬,终于成功脱险。而涉事男同事最初矢口否认故意为之,直到警方介入才勉强道歉。

这起事件绝非简单的"恶作剧"。心理学专家指出,将他人置于危险境地并冷眼旁观的行为,反映出施害者可能存在反社会人格倾向。几个细节尤其令人不安:男子关门前的张望显示他完全清楚后果;听到呼救后的冷漠反应暴露其缺乏同理心;事后的抵赖行为更说明其道德感的缺失。

职场关系专家分析,这类行为往往源于几种心理:

权力欲望:通过制造恐惧获得控制感

嫉妒心理:针对特定对象的恶意发泄

从众心理:在不良职场文化中的模仿行为

值得注意的是,受害者最终选择离职的决定,反映出此类事件造成的心理创伤远超表面所见。创伤后应激障碍(PTSD)的典型症状包括持续性的不安、失眠以及对类似环境的恐惧。

这起事件引发多重思考:

首先,企业安全培训存在明显漏洞。冷库等特殊工作场所必须确保每位员工熟知应急措施,而不仅是依赖口头告知。定期安全演练、醒目警示标识、双人作业制度都是必要防护措施。

其次,职场心理健康干预亟待加强。数据显示,约23%的职场暴力受害者会选择沉默。企业应建立匿名举报机制和心理辅导渠道,打破"息事宁人"的恶性循环。

法律层面,我国《劳动法》虽规定用人单位需提供安全工作环境,但对精神侵害的界定和惩处仍显模糊。这起事件中,施害者仅被要求道歉的处理结果,难以形成有效震慑。

事件曝光后,网络舆论呈现多元化讨论:

"这已经涉嫌故意伤害,应该追究法律责任而不仅是道歉了事。"——法律从业者评论

"企业必须建立黑名单制度,让这类人有案底可查。"——HR专业人士建议

"我们公司去年就发生过类似事件,现在所有危险区域都安装了双向开门装置。"——企业管理者分享经验

更有心理咨询师呼吁:"受害者需要专业心理援助,而旁观者培训同样重要,要教会员工如何正确干预此类事件。"

这起冷库事件犹如一面镜子,照出了职场环境中容易被忽视的暗角。当我们为受害者的遭遇愤慨时,更应思考如何从制度建设、文化培育等多方面着手,让每个工作者都能在安全、受尊重的环境中施展才华。

值得欣慰的是,事件曝光后,多地企业已开始自查安全隐患,部分行业协会也着手制定更细致的职场行为规范。或许,这场令人心痛的遭遇能成为推动职场文明进步的契机——毕竟,一个社会的温度,往往体现在它对弱者的保护力度上。