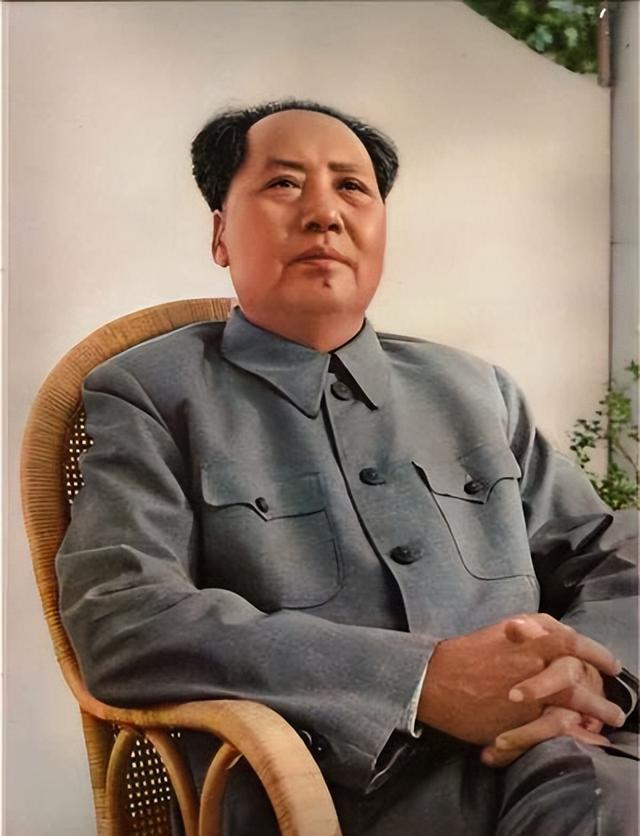

林克揭秘毛主席真实生活:并非外界传的那么艰苦,中央很重视主席

在好多讲革命故事的影视作品里头,常把毛主席的日子说得那叫一个苦,不是穿着补丁衣裳,就是吃着清汤寡水的饭菜。可您知道吗,历史的真面目啊,跟那剧里头演的,还真有点儿不一样。剧里头毛主席过得寒碜,其实啊,那时候的事儿哪儿那么简单。毛主席虽然不讲究排场,但也不是天天穿破衣裳,吃糠咽菜的。他老人家讲究的是个实在,衣服能穿就行,饭菜能饱肚就成。咱得说实话,别把革命领袖的生活给演绎得太过“艰苦卓绝”了,那样儿,倒像是故意让人心疼似的。所以说啊,看看那些影视剧,乐呵乐呵得了,别太当真。历史的真相,往往比戏文里头的情节,要丰富得多,也真实得多。

那会儿,土地革命闹得欢,共产党和咱们的队伍被敌人围得跟铁桶似的,啥东西都缺,主席的日子那叫一个难熬,连顿饱饭都吃不上。特别是在瑞金那地界儿,刚建起苏区那会儿,手头还是紧巴巴的,没啥好转。就说吃饭吧,主席跟战士们那是同甘共苦,一块儿啃窝头。主食啊,尽是些粗粮,像高粱啊、红米啥的,吃得人直犯嘀咕。菜呢,也就是些应季的,茄子、南瓜,有啥吃啥,不挑不拣。这日子,虽然苦了点儿,可大家伙儿心气儿足,愣是把这难关给闯过来了。

您瞧瞧,虽说咱主席对辣味儿情有独钟,但那时候啊,辣椒可不是想吃就能吃到的稀罕物。长征那会儿,对主席来说,可真是人生路上的一个小坎儿。红军在湘黔那块儿地界,跟敌人斗智斗勇,愣是没少栽跟头。再加上张国焘那家伙的野心勃勃,给大伙儿心里头又添了块大石头。说到生活上,主席那会儿可没了先前的风光,待遇那是一落千丈。过草地那会儿,主席跟战士们肩并肩,一块儿啃草根,硬是把胃给折腾得不轻,肠胃问题那是接踵而至,真够受的。

长征一落脚,红军就在陕北扎下了稳当的老窝,日子总算不再像长征那会儿,啃树皮嚼草根了。到了抗战半拉子的时候,延安的兄弟们搞起了个“自己动手,丰衣足食”的大行动,愣是把南泥湾整得热火朝天。这一来,连咱主席的餐桌都跟着沾光,小米饭啥的,也能时不时地尝尝鲜了。

解放那会儿,虽说局势比起长征时候是强多了,可咱们主席还是得东奔西跑的。好在有地方党委的帮忙,主席的吃喝拉撒总算有了着落。转移到西柏坡那会儿,嘿,主席还坐上了小汽车,那叫一个讲究!等到国家一建立,主席的日子那是越过越红火。党中央那是真上心,给主席配了营养师,天天琢磨着吃啥好。主席啊,就爱那一口红烧肉,可身子骨儿不允许啊,得悠着点吃,不能敞开了造。

哎,您知道吗,那位主席啊,他花钱那叫一个精打细算,隔三差五就得把家里的账本子翻出来,一笔笔对对清楚,生怕钱袋子瘪了。对孩子们,他也是紧着口袋,不让乱花钱,没用的玩意儿,一概不买。赶上日子不好过,嘿,主席自个儿先动手,饭量给自个儿减了,省下的粮食全拿去帮衬受灾的地儿了。说起来,他那件睡衣,简直就是传家宝,穿了几十年,补丁摞补丁,愣是没舍得扔。一直到1971年,主席不穿了,这才算退了休,现在啊,成了博物馆里的宝贝疙瘩,让人瞧着呢。

咱毛主席,那可是国家的大当家,按理说,有点儿“特别照顾”也不为过,可他老人家偏不,心里头那杆秤,始终是向着节俭那边歪。不管啥时候,啥场合,节约二字那是刻在骨子里的,半点不讲究排场,不瞎花钱。您瞧瞧,连带着孩子们,也都跟着学会了过日子,节约成了家里的家风,这股子劲儿,咱们得接着往下传,学着点儿!说毛主席的日子,不论是苦哈哈那会儿,还是安稳下来以后,那份不忘初心的倔强劲儿,还有那股子拼命干活的劲儿,简直就是活生生的教科书,让人打心眼儿里佩服,永远都值得咱们竖大拇指,当榜样!