国产SiC模块全力抵御英飞凌富士等外资IGBT模块的价格战绞杀

我们常说,汽车是国家的工业明珠,这话一点不假。但要说这明珠最近怎么闪得这么耀眼,那可得提到一个不起眼的小角色——碳化硅(SiC)功率半导体。你可能没听说过它,但它可是新能源汽车心脏里的“芯片”,一个能决定中国汽车产业能否真正走向世界舞台中央的关键部件!

有人说,中国汽车产业的崛起,靠的是“弯道超车”,是利用新能源汽车的机会,避开了传统燃油车领域与欧美日韩的直接竞争。这话没错,但“弯道超车”并非那么容易。你想想,核心技术掌握在别人手里,就像赛车没油了,再好的驾驶技术也白搭。而SiC功率半导体,就是中国汽车产业这场“超车”背后的“加油站”,是突破技术封锁,掌握自主权的关键。

几年前,谁敢想象中国能自主生产高性能的碳化硅芯片?那时候,这玩意儿几乎被英飞凌、富士电机等国际巨头垄断。他们的芯片价格高,性能虽然好,但我们买不起,也用不起。更重要的是,技术掌握在别人手里,我们随时可能被“卡脖子”。 这就像玩游戏,对方开了外挂,你再怎么努力,都无法赢他。

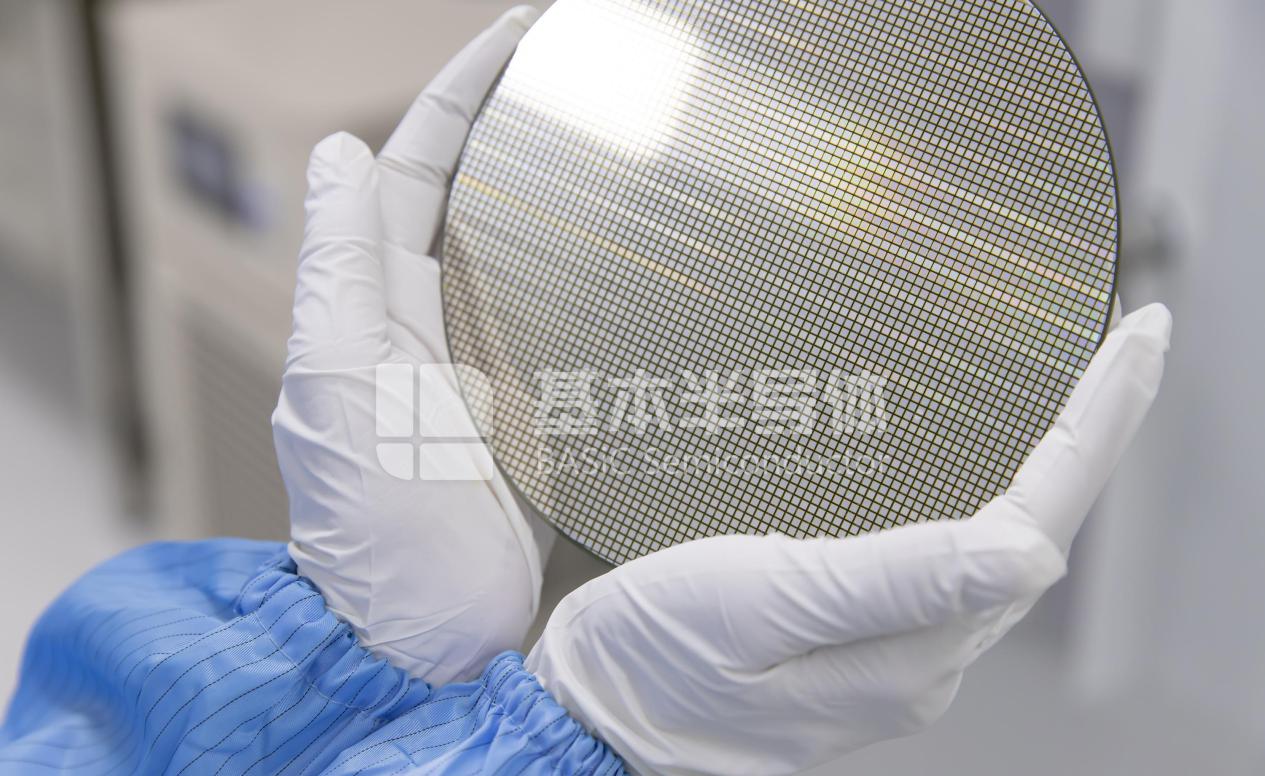

然而,今天的情况已经完全不同了。中国不仅实现了SiC功率半导体技术的突破,还建立起了从衬底材料到封装测试的完整产业链。从最初的技术引进和模仿,到如今掌握核心技术并实现大规模量产,中国仅用了短短几年时间,就完成了“从追赶者到领跑者”的华丽转身。

这其中的艰辛,外人难以想象。它不仅仅是技术难题的攻关,更是无数科研人员日夜奋斗,无数企业家不畏风险,以及国家政策大力支持的共同结果。 我们投入了大量资金用于研发,建设了先进的生产线,培养了一大批优秀的技术人才。这就好比一场马拉松,我们不光要跑得快,还要跑得稳,跑得持久。

而SiC功率半导体相比传统的硅基IGBT,有着压倒性的优势。它能大幅降低能耗,提高效率,让电动汽车跑得更远,充电更快。这就好比在同一段路程里,SiC芯片赋能的电动车,就像一辆开了氮气加速的赛车,而用传统芯片的则像一辆普通的汽车,差距一目了然。

具体来说,SiC功率半导体能降低70%的能量损耗,功率密度提高25%,耐高温性能也显著提升。这不仅让电动汽车的续航里程大幅增加,也缩小了整车体积,让设计更有发挥空间。最关键的是,它让中国新能源汽车在国际市场上拥有了更强的竞争力。

但这并不意味着我们可以高枕无忧。国际竞争依然激烈,欧美日韩等国也在加大SiC功率半导体的研发投入。技术迭代日新月异,我们不能满足于现状,更要加强自主创新,抢占技术制高点。这就好比一场持续的战争,我们不能躺在功劳簿上睡大觉,要时刻保持警惕,不断提升武器装备,才能保证胜算。

目前的挑战也在于: 第一,产能的不断扩张可能引发价格战,我们需要继续提升良率,控制成本;第二,SiC驱动电路设计相对复杂,需要配套更先进的芯片和模块化方案来降低客户的转换成本;第三,国际竞争日趋激烈,我们需要在12英寸晶圆、底层工艺等技术方面寻求更大突破,同时积极布局海外市场。

然而,我们也有着得天独厚的优势。首先,中国新能源汽车市场规模庞大,为国产SiC功率半导体提供了广阔的应用场景。就好比,你造了一把好刀,刚好赶上一个需要大量砍柴的时代,这刀自然就很好卖了。其次,中国已建立了完整的SiC产业链,从原材料到最终产品,都有着强大的自主保障能力,这在全球也属罕见。最后,国家政策大力支持,这为国产SiC的发展提供了强有力的后盾。

据统计,2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆,占全球市场近60%,自主品牌市场占有率超过六成。这其中,国产SiC功率半导体的贡献功不可没。 而根据预测,2025年国内SiC衬底年产能将达到500万片,价格仅为国际水平的40%。这些数据有力地证明了中国在SiC领域取得的巨大成就,也预示着未来我们将拥有更强的国际竞争力。

当然,我们也要清醒地认识到,挑战依然存在。我们需要不断加大研发投入,加强国际合作,培养更多高素质人才,才能在激烈的国际竞争中保持领先地位。这需要政府、企业和科研机构的共同努力,也要依靠一代又一代科研工作者的兢兢业业和无私奉献。

总而言之,中国SiC功率半导体的崛起,是我们在关键核心技术领域取得重大突破的标志性事件。它不仅为中国新能源汽车产业的快速发展提供了强劲动力,也为中国在全球半导体产业竞争中赢得了一席之地。 这是一场波澜壮阔的技术革命,而我们,正站在这场革命的风口浪尖。 未来,随着SiC技术的不断成熟和应用场景的不断拓展,它必将成为中国乃至全球能源革命的核心驱动力,重塑全球电力电子产业格局。 而这,仅仅是一个开始。