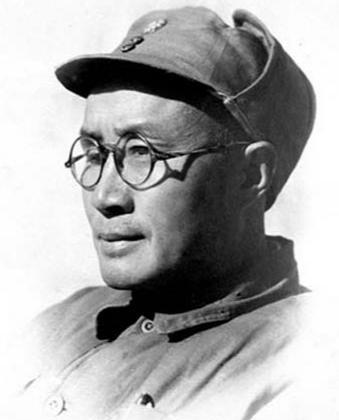

刘伯承一生英勇,死后为何没能葬在八宝山?夫人的一番话让人动容

【战争年代】

1928年开春那会儿,刘伯承接到中共的任务,要去苏联深造。他给重庆的老友王尔常写了封信,说起了学俄文碰到的难题。

聊起俄文学习,多年后,刘伯承深有感触地说:“学外语是个方法,但要把这语言学到家,可真不简单。”

1935年5月份16号那天,红军到了德昌。刘伯承给许剑霜写了封信,在信里他聊起了以前两人一起打仗的日子,还跟他说了现在抗日的大局。刘伯承劝许剑霜,千万别跟红军对着干,要不最后便宜都让蒋介石给占了。

许剑霜一接到电报,马上就联系上了西昌那边的川康边境将领刘元璋,跟他说自己打算给红军让路。

那天,许剑霜在丰战营、八斗冲这些地方稍微抵抗了一下,然后就自己退了,给红军让了路。到了17号,红军成功打下了德昌。之后,许剑霜又经过了好几次的战斗,最后也参加了抗战。

刘伯承路过四川那会儿,他给驻守在川北的孙德超,还有四川的那个“彝务头头”邓秀廷等人写了信。信里头,他大力宣扬咱们对日抗战的主张,明说现在最大的对头是日本,咱们的军队是想往北打鬼子,根本没心思占彝区那块地儿。他还呼吁那些有志之士,千万别自个儿跟自个儿过不去,得团结起来对付外敌。

刘伯承靠着在川军的威望,在蒋介石跟四川那些大军阀斗得不可开交的时候,他想了个法子,把敌人给拆散了,同时又把能拉拢的力量都拢到一块儿。这样一来,对红军顺利转移可真是帮了大忙了。

5月20号,刘伯承和聂荣臻带着队伍到了冕宁县的泸沽镇。从泸沽到大渡河,得走两段路。刘伯承得知这个情况后,就琢磨出了从西昌到富林的路线,这条路敌人也看得紧,当成了重点防守的地方。

要是从富林那边过河,咱们就会碰上敌军的主力,成功的机会很小。因此,他向中央军委建议换条路,从冕宁和安顺场那边绕过去,再过江。

但是,得经过彝族的大凉山这条路。因为彝族历史上长时间有“民族隔离”的做法,这让彝族人对汉族人挺防备,甚至有点敌意。想在彝族地方平平安安地走过去,那就得跟彝族朋友们好好沟通,让他们放下心来。

刘伯承出发前特地交代,前锋队伍得死死守住党的民族政策,同时,他们还要把朱德说的关于让彝民安心的话,在彝族地方广泛传开。没有他和聂荣臻点头,谁也不能随便开枪。

5月21号那天,刘伯承和聂荣臻带着先头队伍赶到了冕宁县的大桥镇。他们一到那儿,就开始给当地的少数民族做思想工作。后来,他们见到了罗宏、沽基这些人,通过跟他们聊天,了解到了彝族和国民党之间的那些矛盾。

刘伯承立刻打定主意,要把彝族兄弟的部队整合到一起。他给中央军委发了电报,内容大意是:“这儿彝族的事情挺关键,咱得再加把劲儿。”

第二天,前锋队伍告别了大桥镇,朝着彝海的方向进发。半道上,他们碰到了倮伍族和沽基族的战士,还有他们的支援部队。前锋的人马迅速散开,找好位置,然后开始喊话、做宣传,还试着和对方谈判。这一套流程下来,前后花了整整五个小时。

劝说了很多次都没效果后,先到的部队很快就把罗洪族的人给打败了。接着,他们就动手干起活来,还开始做思想工作。红军跟国民党军队不一样,他们对人很友好,所以小叶丹很支持他们,倮伍族也保持中立,没跟他们作对。

刘伯承一番实实在在的话,让小叶丹对他有了信任。按照彝族的传统,刘伯承跟小叶丹在彝家海子那里,通过喝血酒的方式结盟,给之后长征的成功铺好了路。

抗日战争一开始,国民党和共产党又走到了一起,一块儿打日本鬼子。1937年8月25号那天,八路军算是正式成立了。

八路军第129师,师长是刘伯承,副师长是徐向前,倪志亮担任参谋长,而政训处主任则是张浩,这支部队是由红军的一部分改编而来。到了九月下旬,刘伯承带着队伍从陕西富平出发,一路往东,打算跟日寇干一场。

日本人攻占平津地区后,攻势愈发猛烈,没多久就突破了晋北国民党军队的防线。他们派出五万人马,兵分三路,一路朝着忻口,另一路直指太原,浩浩荡荡地进发。

八路军总部给129师下了命令,让他们直接冲向原平东北的那片山区,打算从日军背后偷袭,跟第二战区一起在忻口跟日军干上一仗。刘伯承随即指示769团,从原平东北的山里绕过去,好拖住日军的进攻步伐。769团真是给力,他们摸黑突袭了阳明堡的空军基地,一口气干掉了24架日本飞机,还消灭了一百多敌人,这可给前线的兄弟们帮了大忙。

阳明堡战斗结束后,娘子关那儿的第三军火急火燎地求帮忙。刘伯承又接到命令,带着386旅去增援,他还打算在平定到测鱼镇那条必经之路,也就是七亘村,给敌人来个埋伏。

刘伯承料到了敌人的行动路线,他想了个办法叫“交错埋伏打突袭”。他先带着队伍,在七亘村那里等着,日本20师的辎重骑兵一经过,他们就冲了上去,一下子打死了三百多个敌人,还缴获了三百多头骡马和一堆军事物资。

然后,刘伯承又在七亘村悄悄布置了陷阱,一下子干掉了日本兵一百多号人,还抓了几十匹骡马当战利品。七亘村这一仗,真的让日本人慢了下来,帮了被困在娘子关南边的一千多友军大忙,让他们有机会突围出去。刘伯承的埋伏战术真是绝了,能够根据敌人的变化来打赢,太厉害了。

游击战一跃成为主战场的力量后,刘伯承在抗日最前线指挥得更加灵活、迅速。蒋介石对他的智谋和策略大加赞赏,说他真是个实打实的军事策划高手。

1938年2月份,日本鬼子纠集了三万多兵马,气势汹汹地攻打晋东南。为了抵挡敌人的进攻,刘伯承将军带领正太路东边的队伍,把旧关村给围了个水泄不通,还悄悄设下陷阱。他们先把从井陉赶来增援旧关的一队日军给干掉了,接着又往南推进,把盘踞在韩邯长大道上的敌军也给收拾了。

三月时,刘伯承带着队伍去打黎城,他们在神头岭悄悄埋伏好。采用的是“围住但不打,专打来救的敌人”的战术,很快就干净利落地干掉了从潞城赶来支援的一千五百多个敌军。

过了半个月,他在黎城跟涉县交界处的响堂堡设下了埋伏,一把火把从黎城往东开的180多辆日本人的小车给烧了个精光,还顺手干掉了400多名日本鬼子。

1950年10月24号那天,昌都的战斗终于画上了句号。人民解放军把藏军的主力给打垮了,这给西藏能够和平解放铺好了路,打下了很牢的基础。

三天后,刘伯承从重庆搭飞机到了北京,这样他就不再担任战区司令员这个职务了(虽说没正式说他被免职,但他确实是离开了那个岗位)。那年,刘伯承已经58岁了。

1950年7月份,中央跟刘伯承聊了下,说想让他到北京去当总参谋长。这次谈话挺随意的,不是那种正式的会议。

刘伯承觉得自己年纪大了,加上身上多处重伤,身体大不如前,这位置啊,还是得交给那些年轻有劲的人。他就说了:“我当过三次总参谋长,但说实话,都没干得太出色!”

这回我决定了,不干了那些,我打算开个学校,投身教育,当个老师去!刘伯承给中央写了封信,信里头他说:“我打算把西南那边行政长官的工作都放下,打算弄所军事学校。这仗都打完了,我也该去搞教育了。”

他写的那封信,毛主席特别看重。

那时候,毛主席和朱德对刘伯承那是赞不绝口,他们觉得刘伯承这人,既不争功劳,也不抢位子,更不迷恋权力,而且他还特别懂军事,有当教育家的本事。所以他们觉得,要是想建个军事学院,刘伯承绝对是最佳人选,于是就爽快地答应了。

之后,刘伯承为了南京军校的创办费尽心思,他不仅自己动手翻译和校对了好几百万字的俄罗斯军事书籍,还亲自主持编纂了上千册各式各样的军事教材。在他的带领下,进行了35次实战模拟训练,还有12次规模很大的野外实战演练。

这六年里头,他一手带出了超过3000名毕业生,这可真是他费尽心思的成果。打从军事学院起头,接着是北京高等军事学院、南京军事学院等一共6所顶尖的军事院校,都是他参与建设的,给新中国的军事教育体系打下了牢靠的基础。

1957年7月份,刘伯承被中央军委正式点名,让他去当军事学院的院长。刘伯承琢磨了一下,给管军委的彭德怀写了封信,还托他转给毛主席,信里头说:“中央军委想让我去北京,挑高等军事学院院长这个担子。我这身子骨本来就弱,病病歪歪的,硬撑了六年,现在是真的觉得挺不住了。”

打从五三年那会儿起,他得上了“虚脱症”,之后脑子、眼睛、神经包括身体都跟着遭了殃,看书、写字都成难题了,休假的次数也频繁起来。

所以,他没法老参加教材的审核编写,也没办法更深入地参与思想提升的工作。民主讨论、纪律规矩、动手实践这些,都慢慢没了影儿。

这种行为是整顿三风时绝对不允许的,所以,我特别提出,不再担任新的高级军官岗位,像是负责高级军事教育这样的职位。我希望在辞去南京军校的职务后,能有一段时间休息调整。等身体恢复健康,我就会去北京,担任军委的委员。

【建国以后】

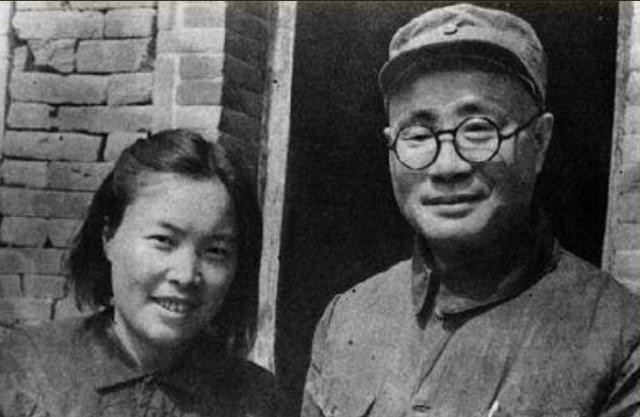

1958年冬天,刘伯承和汪荣华夫妇俩又回到了皖西,地委给他们安排住进了一号楼。这次回去,他们还带上了刘伯承的老丈人,一块在那住了两天。说起来也巧,刘伯承的岳父其实只比他大三岁。

刘伯承一听老丈人来了,赶紧从二楼跑下去迎接,扶着他一步一步上楼。虽说刘伯承地位挺高,但他还是守着咱们中国人的好传统。他办了个正式的婚礼,把在场的所有人都给感动坏了。

刘伯承和皖西有着很深的交情。他和汪荣华结婚二十六年后,1964年春天,他趁着去皖西的机会,头一回上门探望,把汪家的亲戚们都叫来见见这位大人物。想当年,也就是十五年前,他和邓小平一起,带着咱人民的队伍,把大别山的老百姓从苦日子里拉了出来。

大别山可以说是刘邓大军的发源地,刘伯承对它有着深厚的情谊。当他再次踏上这片土地,感觉特别亲切。他性格平易近人,老爱找村民们拉家常,一路上欢声笑语不断。

那时候,新中国在皖西地区的大力开发和建设,给当地老百姓的生活带来了翻天覆地的变化。特别是像佛子岭这样的五个大型水库建起来后,对整个安徽省以及老百姓的生活都产生了极大的影响,带来了根本性的改善。

十五载光阴匆匆过,皖西大地真是大变样了!你瞧,满眼都是蓬勃发展的好光景,刘帅心里头那个高兴劲儿,别提了。

他满心欢喜地逛了逛皖西人民自己动手建的知名水利工程“淠史杭”,还给“横排头渠”、“红石嘴渠的起点”、“百家堰的地下隧道”和“石集那里的倒虹吸管”这些关键地方写了字,玩得挺开心。

【家风】

刘伯承对那些政府官员滥用权力,给自家孩子、亲戚捞好处的行为,恨得牙痒痒。他总是叮嘱自己的孩子,别仗着自己有个当大官的爹,就觉得高人一等,从而跟老百姓疏远了。

他盼着孩子们能过好自己的生活,说道:“我这辈子都在战场上度过,没留下啥私人的财富给他们。也别想着靠我刘伯承的名声来混日子。得自力更生,得靠自己。”

1939年那会儿,刘伯承在太行山抗战的最前沿,迎来了他的大儿子,他给这孩子取了个响当当的名字——“刘太行”。

一九四六年那会儿,刘太行也到了该学怎么做人的时候了。有一天,刘伯承跟一位同志闲聊,就问起:“我听说你小子上了所小学,那学校是啥样的啊?”

那时候有个人讲:学员人数爆棚,老师水平也就那样,军队家庭的孩子和本地孩子合不来。

“要不咱们办个专门给干部孩子上的小学咋样?”但刘伯承转念一想,这样可能会让干部家的娃跟老百姓疏远,养成骄傲自大的毛病,对军队和老百姓之间的感情可没啥好处。所以,刘伯承很快就决定把刘太行送到二十几里地外的一所普通学校念书了。

这所学校的学习环境真的挺糟糕的,教室里的桌椅都是用土和石头简易搭成的。刘太行和村里其他小伙伴,每天都在同一个教室里上课,他们不仅在那里学习,还在那儿吃五谷杂粮。大家穿的都是非常朴素的衣服,一点也不讲究。

刘太行快毕业那会儿,学校里的老师同学压根不知道他是大名鼎鼎的开国将帅刘伯承的儿子。在新中国刚成立的时候,刘伯承那会儿正好是南京市市长,他正领着自己的孩子们去参观中山陵呢。

不过,等他们到了中山陵,却听到消息说墓园不对外开放。刘太行原本琢磨着,凭他老爸跟墓园工作人员打声招呼,他们就能顺利进去。

这时候,墓地的负责人认出了刘伯承,赶忙热情地招呼他们进了墓地。刘伯承却摆摆手说:“我身为市长,不能破了这里的规矩,还是得按章程办事,等以后有机会我再来吧。”说完,他就带着几个儿子离开了。

他瞅着那些小孩一脸苦相,便开口说:“我虽然是个领导,但跟普通员工没啥两样,都得按规矩办事,没啥特殊待遇。”

刘帅在1986年10月7日那天离开了人世。他的妻子汪荣华写了篇叫《和伯承告别》的文章,里头写道:“伯承啊,你就安心走吧!不管我怎么想留住你,你还是走了。”汪荣华对刘帅的吩咐,从来都是照做不误。她赶紧把这个消息告诉了中央。

伯承同志心里一直装着无产阶级的革命劲儿,他老跟我们说,得为了老百姓的好处去拼。他始终跟军人和工人阶级站在一块儿。因此,我想提议把伯承的骨灰撒遍全国,撒到淮海,撒到南京,撒到大别山,撒到太行山,撒到大西南,撒到他从小长大的山山水水,撒到他流过汗、流过血的地方,让他永远安息在那些和他心连着心的人们身旁。

1986年10月21日一早,刘太行、刘雁翎和刘太迟三人,亲手把刘帅的骨灰带到了好多地方去撒。他们先去了太行山区,然后又去了淮海地区,接着还去了南京、重庆,四川的开县等等。