希特勒穿越现代德国,荒诞喜剧下的全球预警

10年前,2015,大卫·韦恩德特执导的德国电影有一个匪夷所思的开场:

二战末期的阿道夫·希特勒鬼使神差地穿越到了2014年的现代德国柏林。这位曾经的独裁者身着纳粹军装,留着标志性小胡子,却对周遭的一切感到困惑不解。

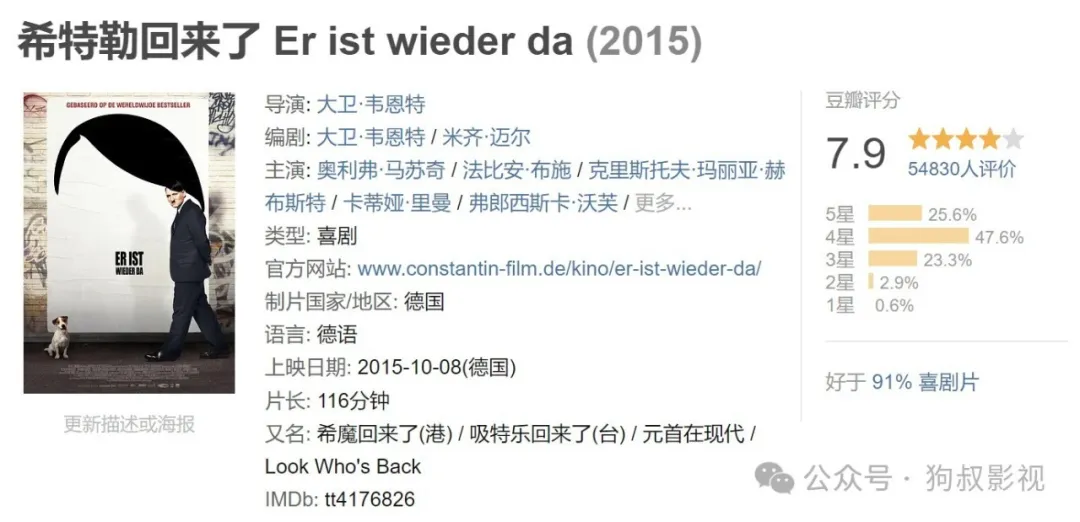

而这部电影呢,就是在豆瓣上只有5万多人评分的《希特勒回来了》。

既然「他回来了」,那么故事继续。

希特勒在现代德国的一系列偶然中,被误认为是一位极具敬业精神的喜剧演员,因而获得了在电视节目中亮相的机会。

最终,他凭借其独特的演讲风格和「角色不离身」的精彩表演,成为德国家喻户晓的「网红」。

光听这个剧情梗概就很搞笑,完美贴合了当前「穿越」的各种要素。

表面上看,《希特勒回来了》是一部令人捧腹的黑色喜剧,然而,电影真正的力量却在于其深刻的社会批判。

电影结束,笑声渐息,朋友们就会发现自己开始面临一个不安的现实:

那个曾将世界拖入战火的独裁者,在今天的社会环境中依然能找到生存和崛起的土壤。

这种双重性构成了电影的魅力所在——它用喜剧的外衣,包裹着一颗辛辣的讽刺内核。

《希特勒回来了》改编自提莫·费米希特的小说《他回来了》。

原著凭借其大胆的黑色幽默成功解构了德国社会长期视为禁忌的历史阴影。

小说通过希特勒的视角,直接抨击当代德国社会问题,从环保政策到移民危机,从媒体乱象到政治冷漠,无一不在其辛辣批判之列。

相对来说,小说专注于希特勒这一角色与现代价值观的正面碰撞,将其置于一个需要重新适应现代社会规则的处境中。

电影呢,改编之后,在视觉叙事上进行了创新性的突破,最显著的是融入了「伪纪录片」的拍摄手法。

导演在剧情片段之间穿插了演员奥利弗·马苏奇在德国各地的街头采访,记录了真实民众对「希特勒」的反应——有人表达愤怒,有人流露好奇,更有不少人竟欣然合影。

这种手法巧妙地模糊了虚构与现实的界限,让人不禁思考——如果希特勒真的回来了,当代德国人会作何反应。

此外,电影也进一步强化了希特勒的「人性」塑造。

与历史书中那个被妖魔化的独裁者不同,影片中的希特勒被赋予了个人魅力和情感维度——他有时显得滑稽可笑,有时又极具煽动性和说服力。

这种塑造更加危险,也更加真实,提醒观众:历史上的希特勒之所以能崛起,正是因为他不是单纯的恶魔,而是能够吸引和蛊惑民众的政治人物。

同时,电影更加贴合现实,能够更为直观地通过媒体景观——脱口秀、YouTube、社交媒体,来推动叙事进程,突出了希特勒与现代传播工具的契合与碰撞。

最后的电影结局——那场戏中戏设计,也比小说更具隐喻性。

当希特勒在绿幕前消失,暗示他将以新的形式再次归来时,电影揭示了一个更深层的真相。

希特勒不仅仅是一个历史人物,更是一种永不消亡的极权主义符号,只要社会土壤肥沃,这种符号随时可能重新具象化。

02. 有意思吗《希特勒回来了》套上了荒诞喜剧的娱乐外壳。各种荒诞色彩的喜剧元素充斥其间,确实叫人捧腹大笑。

希特勒面对智能手机时的茫然困惑,对互联网文化的不解,以及将欧洲难民危机误解为「德国扩张的新机遇」等等,都制造了强烈的时代反差。

最为经典的是那段脱口秀桥段。

希特勒犀利的言辞和毫不留情的批判,在现代媒体环境中成为了「政治不正确」的风格标签,作为观众,透过这些桥段,其实能感受到对媒体浅薄的嘲讽,也能从希特勒的「毒舌」中找到宣泄现实不满的出口。

更别说这电影里的梗实在太多了。

除了中国观众耳熟能详的「我到河北省来」,戏仿元首的愤怒,还有「闪电清洗」、绘画、德国工人党编号等等。

然后呢?

为了进一步增添影片的「叙事刻度」,电影还巧妙地编织了一条悬疑与惊悚的暗线。

随着剧情发展,真假希特勒的界限变得越来越模糊——他究竟是一个极具表演天赋的喜剧演员,还是真的穿越而来的纳粹领袖。

这种不确定性让观众与片中角色一同陷入困惑,共同参与这场「这是表演还是现实」的猜疑游戏。

而最终开放式的结局处理,则进一步加剧了这种悬念。

当希特勒神秘消失,暗示他将以某种形式再次归来时,电影向观众传递了一个令人不安的讯息:极权主义幽灵永远不会真正消失,它只是暂时潜伏,等待下一次现身的契机。

这种未知的恐惧感,与前半段的喜剧气氛形成鲜明对比,留给观众深刻的思考空间。

此外,电影之所以能够引起德国本地的广泛共鸣,还在于它直击德国社会的痛点。

难民问题、政治冷漠、福利制度困境、欧盟内部矛盾——这些现实议题通过希特勒的视角被重新审视,让民众在笑声中不得不面对自身社会的深层次矛盾。

令人不安的是,影片巧妙展示了当代民众对强权政治的潜在渴望。

当希特勒表达坚定立场、提出简单直接的解决方案时,片中不少普通德国人表现出了赞同甚至追捧,这无疑是对民主制度危机的警示。

「人民不总是想要自由,有时他们更渴望秩序和安全感」——这一冷酷现实通过《希特勒回来了》得到了生动的呈现。

03. 弦外之音当然,对于这样一部影片,除了图一乐呵之外,还要看看他的「弦外之音」。这里面就大有可为,而且电影的内核确实很丰富。

一方面,电影深层次探讨了所谓民主制度的内在脆弱性。

当民主无法有效解决社会矛盾,当官僚体系显得繁琐低效,当政治精英与普通民众之间存在巨大鸿沟,民众就可能主动拥抱强人政治,渴望一种能够摆脱烦琐程序、直接解决问题的领导方式。

这在历史上屡见不鲜,也与历史实现完美匹配。

毕竟,希特勒当年正是通过民主选举上台,然后逐步摧毁民主制度本身。

「当人民饥饿时,他们会用选票换取面包,却不知道这可能是最后一次投票的机会」。

另一方面,电影也基于大胆地假说,对现代社会的各个现象全力讽刺。

在数据至上的商业逻辑下,媒体不再履行把关者的职责,而是将一切,哪怕是极端危险的言论,都视为娱乐内容。

希特勒的极端观点在媒体平台上不仅没有受到抵制,反而因其新颖和争议性获得推广,最终成功打造出一个「网红」形象。

更为讽刺的是,算法推荐和流量经济进一步加速了这种现象。

在社交媒体时代,极端言论往往比理性讨论更容易获得关注,煽动性内容比深度分析更易传播。

影片中希特勒的「网红」之路,实际上是对当代媒体如何助长民粹主义传播的精准隐喻。

「当真相还在穿鞋,谎言已经跑遍世界」,这种信息传播的失控状态,正是极权思想重获生机的温床。

可这还不够。电影还毫不留情地揭露了民众内心的矛盾与虚伪。

底层民众因失业、贫困和不平等而积累的愤怒,使他们对希特勒针砭时弊的言论产生共鸣,甚至借其之口宣泄对移民和政府的不满。然而,他们却选择性地忽视了希特勒解决方案背后的极端性和危险性。

这些还好,可当得知希特勒曾经杀了一只狗之后,我勒个去,整个世界都不一样了。

04. 全球预警如今再去看这部电影,《希特勒回来了》最令人不安的是它呈现出与当下的相似。

经济危机、民粹崛起、身份政治对立——这些现象与1930年代的德国何其相似。

历史似乎正在某种程度上重演,只是换了一种形式和语境。我们以为在向前走,会不会有可能只是在转圈。

电影中希特勒对现代社会的适应过程,实际上暗示了极权主义思想的与时俱进。

它永远不会以完全相同的面目归来,而是会根据时代特征调整其表达方式和渠道,但其本质——煽动民众恐惧、制造敌我对立、推崇强人政治——却始终如一。

尽管《希特勒回来了》聚焦德国语境,但其警示意义早已跨越国界。

从特朗普现象到欧洲多国右翼势力的崛起,再到世界各地的民族主义回潮,电影所揭示的危机已经在全球范围内显现。

至于后面?再说吧。

OK,最后再说回电影。

《希特勒回来了》挺有意思,它用笑声撕开了社会的伪善面具,使得我们能够直面人性弱点与制度缺陷。

笑声之后是沉思,嬉闹背后是警醒。

在娱乐至死的时代,电影敲响了一记警钟。

「历史不会一成不变地重演,但它会以我们意想不到的方式回响」。

相比这部电影的终极价值,正在于它提醒了我们,警惕那些看似荒谬,实则危险的历史回声。