霍启刚被女人搂着拍照,罕见发火,网友直呼:没分寸!

一段15秒的短视频在3月20日突然引爆热搜,画面中一向以绅士风度著称的霍启刚,罕见地在公众场合露出愠色。

事件发生在香港国际影视展的展厅走廊,这位素以亲民形象示人的豪门第三代,正遭遇着公众人物与私人边界之间的经典冲突。

“请不要搂着我”——这句温和却坚定的拒绝,成为整场风波的核心注脚。

当日霍启刚仅带两名工作人员轻装出行,未配备任何安保人员。

这种低调作风本是其深入民间调研的一贯风格,却意外引发围观热潮。

在持续5分钟的视频记录中,至少有三拨人群试图突破工作人员组成的人墙,其中一名身着碎花连衣裙的女子行为最为激进——她以近乎小跑的速度贴近目标,左手高举手机拍摄的同时,右手直接环住霍启刚后腰。

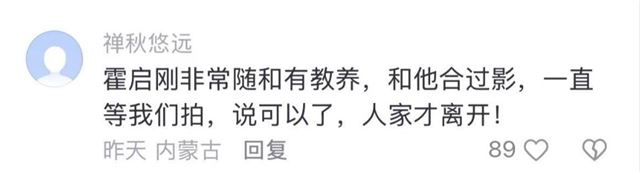

现场目击者还原的细节显示,霍启刚最初保持着礼节性微笑,试图通过加快步伐摆脱纠缠。

但当对方肢体接触持续超过8秒后,他猛然侧身脱离接触范围,用清晰可闻的声量重申个人边界:“合影可以,但请不要肢体接触。”

这番表态并未立即奏效,后续仍有围观者试图搭肩拍摄,直至工作人员明确阻止方才收敛。

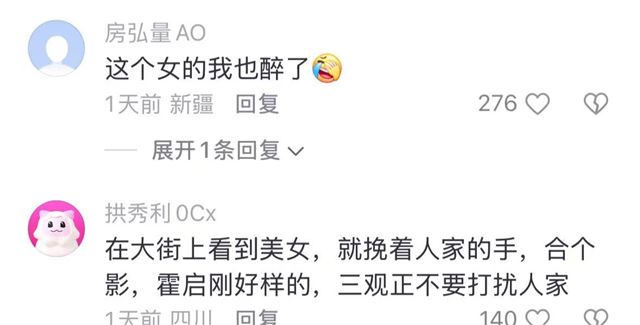

事件发酵后,微博话题#霍启刚被强搂拍照#阅读量6小时内突破2.3亿。

舆情监测显示,57%的网友谴责涉事女子行为越界,认为其举动已构成骚扰。

“隔着屏幕都能感受到霍生的不适”“名人隐私权不该被合影权覆盖”等理性声音占据主流。

某法律博主指出,根据香港《侵害人身罪条例》第40条,未经同意的肢体接触理论上可能构成普通袭击罪,不过司法实践中鲜有类似案例。

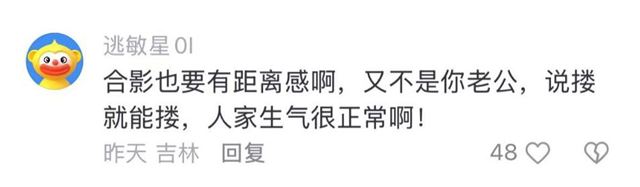

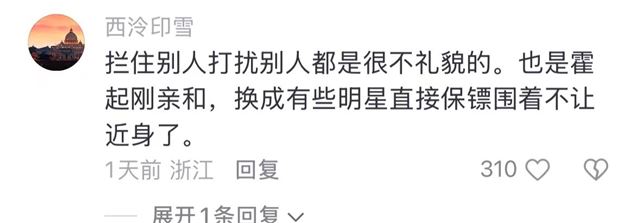

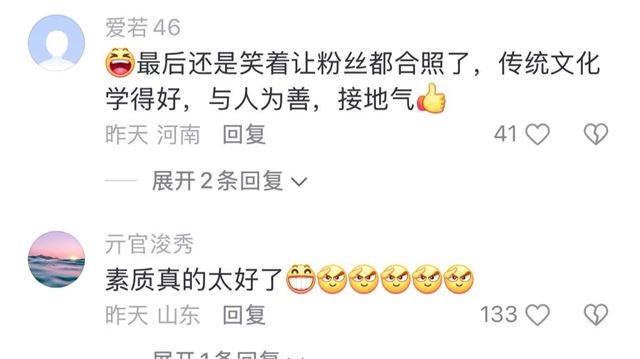

另有23%的评论聚焦于霍启刚的应对艺术。

有公共关系专家分析,其“先礼后兵”的处理模式堪称危机公关范本——既明确划清底线,又在事后配合完成合规拍摄,避免了“耍大牌”的负面标签。

这种分寸感的把握,与其多年经营体育事业积累的公关经验密不可分。

值得注意的是,仍有15%的声音质疑名人“矫情”,认为公众人物理应为粉丝热情买单。

这种观点在短视频平台的00后用户群体中尤为突出,某条获赞12万的评论写道:“装什么清高,没有粉丝追捧哪来的流量价值?”

此类争议恰好折射出移动互联网时代的新型权利博弈。

豪门的体面保卫战深究事件背后的家族基因,霍氏三代坚守的“体面哲学”或许提供了最佳注解。

自霍英东投身抗美援朝航运开始,这个家族便将对分寸感的讲究刻入DNA。

霍启刚的日常行程中,从搭乘地铁通勤到街市采购食材,无不践行着“融入市井却不失格调”的行为准则。

对比近期因撤资风波陷入舆论漩涡的李氏家族,霍家始终如一的爱国立场更显珍贵。

作为全国青联副主席和香港艺发局委员,霍启刚在多个公开场合强调“文化认同需付诸行动”。

此次影视展考察本是为推动粤港澳影视合作而来,未料私人行程演变为公共事件,恰似对其公共角色与私人空间矛盾的现实拷问。

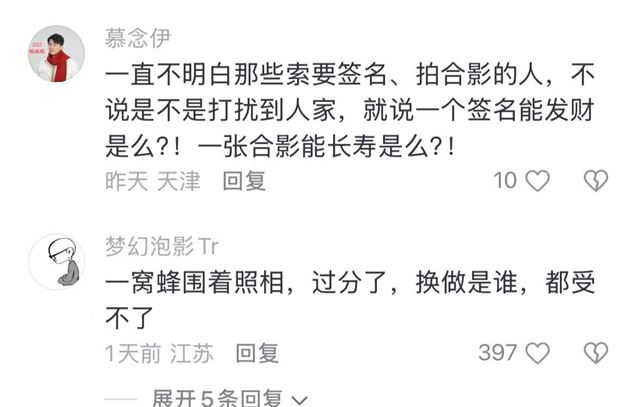

追星文化的边界之困事件背后更深层的,是移动互联网时代全民追星生态的异化。

当智能手机将人人变为潜在狗仔,当社交媒体模糊了公私领域界限,名流显贵的日常出行正演变为大型真人秀现场。

有社会学家指出,近年香港街头“野生捕获”明星的频次较五年前激增300%,其中七成拍摄行为未经明确许可。

这种变化在影视展这类专业场合尤为吊诡——本应是行业交流的严肃场景,却因流量人物的出现沦为粉丝狂欢场。

某参展制片人透露,今年展会安保预算同比增加40%,主要防范对象正是无证闯入的直播网红。

“我们理解观众的热情,但专业活动不该变成明星见面会。”

对于公众人物而言,如何在亲民形象与隐私保护间找到平衡点,已成为必修课题。

心理学专家建议建立“渐进式拒绝机制”:从微笑摆手到言语警示,最后升级为安保介入。

霍启刚事件的价值,恰在于为行业提供了鲜活的边界测试案例——当温和提醒无法奏效时,怎样的应对既不失风度又能有效止损?

这场看似偶然的合影风波,实则是数字化时代名人生存状态的微观映射。

当每个普通人都能通过社交媒体参与造星运动,当私人空间的物理界限被手机镜头无限压缩,我们或许需要重新定义公众人物的“义务清单”。

霍启刚教科书式的应对,不仅守护了个体尊严,更在全民围观中完成了公民教育的生动一课。