延迟退休至70岁?这日子还能好吗!

在双休制度尚未普及的现实土壤中谈延迟退休到70岁的人真的考察过社会底层吗?当外卖骑手在凌晨三点的街头疾驰,当流水线工人在轰鸣的机器前重复机械动作,当年轻白领困在"996"的加班漩涡里,延迟退休的时间表与劳动权益保障的滞后形成刺眼的时代反差。

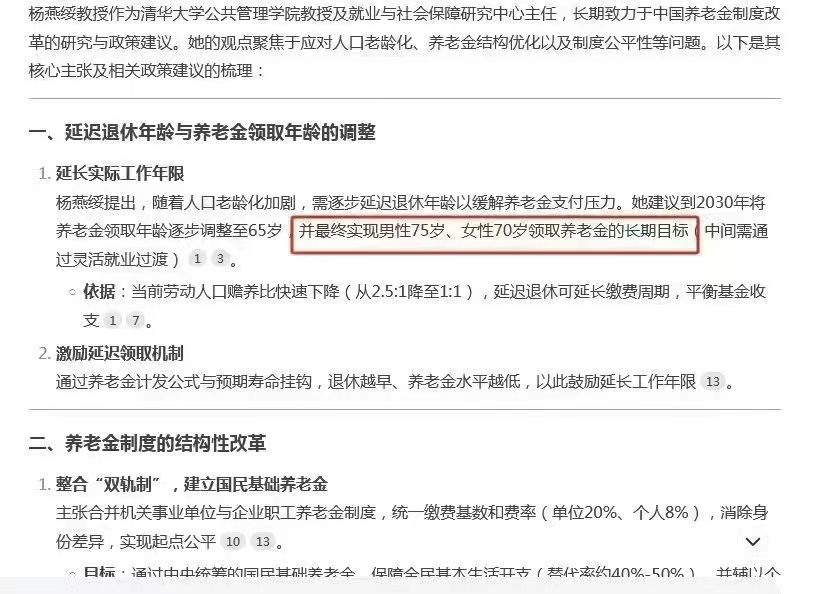

提议引发千层浪“延迟退休至70岁?这日子还能好吗!”当这条消息映入眼帘,相信不少人的内心都是这样的OS。最近,一则“延迟退休年龄到70岁”的提议,如同巨石投入平静湖面,激起千层浪,迅速在网络上炸开了锅,引发了全民大讨论。毕竟退休年龄,这可是和每个人的切身利益紧密相关的大事,谁能不关心呢?

政策制定者用"人均预期寿命78.6岁""新增劳动力受教育年限14年"等光鲜数据支撑改革,却选择性忽视了中国有3.2亿体力劳动者的现实。在建筑工地上,60岁的钢筋工老李每天要扛200多斤的建材;在医院里,58岁的护工王阿姨要24小时照顾失能老人。这些在政策文件里被简化为"人力资源"的群体,正用透支生命的方式维系生计。

"弹性退休"看似赋予选择权,实则是场残酷的生存博弈。某制造业企业HR透露:"现在45岁以上员工都在被劝退,美其名曰'协商退休'。"当延迟退休撞上35岁职场天花板,所谓的"弹性"不过是让劳动者在"被迫早退"与"带病硬撑"之间做选择题。

养老金困局下的双重压榨改革方案将最低缴费年限从15年延长至20年,看似是为了保障基金可持续性,却让底层劳动者陷入两难。在东莞电子厂打工的陈姐算了笔账:"每月工资5000,社保就要扣1200。现在要多交五年,相当于少拿七万多块。"更严峻的是,延迟退休导致"领钱时间缩短,交钱时间延长",对低收入群体形成双重剥削。

数据显示,我国灵活就业人员已达2亿,其中60%没有稳定社保。当政策设计者在文件里写着"完善灵活就业保障"时,外卖骑手老张正蹲在路边啃馒头:"平台不交社保,我自己交了城乡居民养老,一个月才领1000块。延迟退休对我来说就是多送五年外卖。"

被遗忘的"银发贫困"警报政策制定者或许没看到养老院里的景象:70岁的护工照顾80岁的老人,两代人在衰老的漩涡中挣扎。当延迟退休撞上老龄化浪潮,医疗资源的紧张正演变为社会危机。北京某三甲医院主任医师透露:"现在55岁以上患者中,40%患有与职业相关的慢性病,但多数人不敢请假治疗。"

更令人担忧的是,延迟退休可能加剧代际矛盾。当年轻人抱怨"35岁被淘汰"时,他们的父母正在为延长五年的工作年限发愁。这种"两头挤压"的社会结构,正在动摇家庭作为社会保障最后防线的根基。

改革需要温度,而非冰冷的时间表在德国,企业必须为55岁以上员工提供岗位培训;在日本,政府补贴雇佣老年人的企业。这些国家的经验证明,延迟退休需要配套的就业保护和福利支持。而我国当前的改革方案,更多是"一刀切"的制度设计,缺乏对不同群体的差异化考量。

当我们在讨论"延迟退休"时,不应只盯着冰冷的数字,更要关注每个数字背后的人生故事。或许,真正的改革不是延长法定退休年龄,而是创造让老年人体面工作的社会环境,建立更完善的医疗保障体系,让每个人都能有尊严地老去。毕竟,衡量社会文明的尺度,从来不是冰冷的政策条文,而是对弱势群体的关怀与温度。