从《不能承受的生命之轻》看懂中国当下

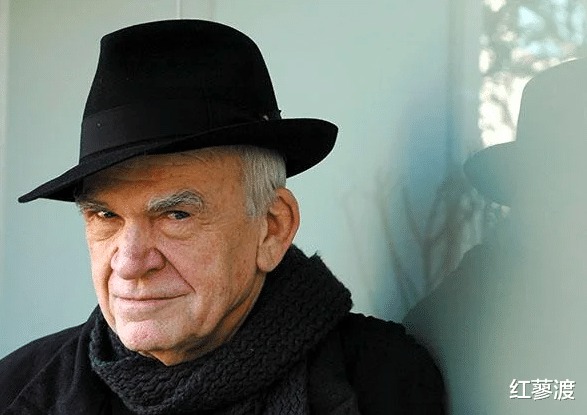

米兰·昆德拉在《不能承受的生命之轻》中,“生命之轻”指的是一种对生命的轻视和漫不经心的态度,认为生命是短暂的、虚无的,没有绝对的价值和意义,人们不应该过于执着于生命,应该享受生命的瞬间,追求自由、快乐和享乐。

“生命之重”则是一种对生命的珍视和敬重的态度,认为生命是宝贵的、有限的,具有绝对的价值和意义,人们应该珍惜生命,对待生命负责任,追求真理、美好和精神的升华。

通过对这两种生命态度的对比,昆德拉揭示了现代人在面对生命的选择和价值观的摇摆不定,以及对人生意义的追求和困惑。

观察现今的中国,似乎正与昆德拉所描绘的场景类似:也正走向这样一个“生命失重”的情况,很多人追求享乐,拒绝社会责任带来的沉重,逃避婚恋与家庭,选择躺平和摆烂。

一方面,这种逃避有其合理性,是对社会过于卷、人生过于累的反拨;另一方面,如果一个人真正躺平或摆烂,什么都无所谓,拒绝深刻与意义,拒绝责任与义务,人生也就变得轻飘飘,轻如鸿毛一样了。

人类文明虽然并不完美,但业已建立的价值与意义体系,也是解决人类精神归属的必不可少的要素,舍此似乎别无出路。建立自己的生命价值与人生意义,也是每一个人生命中不可或缺的环节吧。

后现代主义文化思潮放逐价值与意义,把一切“重”的东西悬置起来,虽然是对人类存在真相的发现,但也不啻于一场席卷全球的精神危机,“上帝(这里指价值与意义)死亡”之后,人类又将追随谁?信仰谁?又将于何处构建人类未来文明的大厦?

一个人的生命逸出正常轨道,达到真正的“轻”,绝对的“自由”,就会幸福吗?他更可能收获到“失重”、“孤独”与“虚无”。

就像《不能承受的生命之轻》里的托马斯一样,只寻求情人的露水之欢,而完全拒绝爱情和家庭,甚至面对二百多个情人,快感都已经不重要,重要的是解密每个情人的独特之处,像个隐秘窥视狂一样。

就像享乐主义一样,一切都只为了追求快乐,一生追逐快乐,由于快乐会逐次衰减,等一切能带来快乐的东西都不能让一个人快乐时,也是一个人走向虚无之时。

后现代主义文化思潮和性解放思潮,曾使欧美社会经历了巨大的变革,颠覆了许多道德戒律,但也带来了艾滋病、堕胎和私生子,带来了不可承受的生命之轻。

米兰·昆德拉的这部小说,更像是对后现代主义以及性解放思潮的质疑与反思。小说并不好看,情节没有丝毫出奇之处,译本的语言风格也平平无奇,但它的思考很有意义。