从高邮到扬州,日本侵华时期沿大运河拍摄的一组老照片

高邮,地处江苏中部,别名秦邮、盂城、珠湖,为扬州的下辖市,也是一座历史悠久的文化名城,已有两千二百四十多年的建城史。

遗憾的是,民国时期留下的高邮照片很少,而抗战时期的老照片更是凤毛麟角。

本组图片出自侵华日军战地摄影师之手,记录八十多年前,他从高邮沿京杭大运河,前往扬州所看到的景象。原图片下有日语标注。

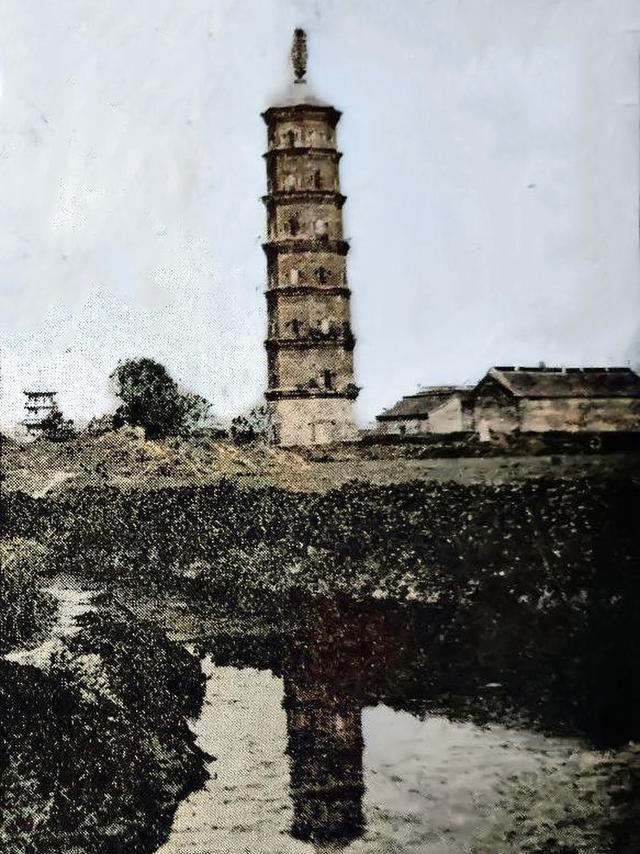

这张图片是组图的第一张,日语原注释为:“高邮县城的塔”。 此塔应为文塔,因临近净土寺,又名净土寺塔。而当地人根据它所处的方位,习惯称之为东塔。

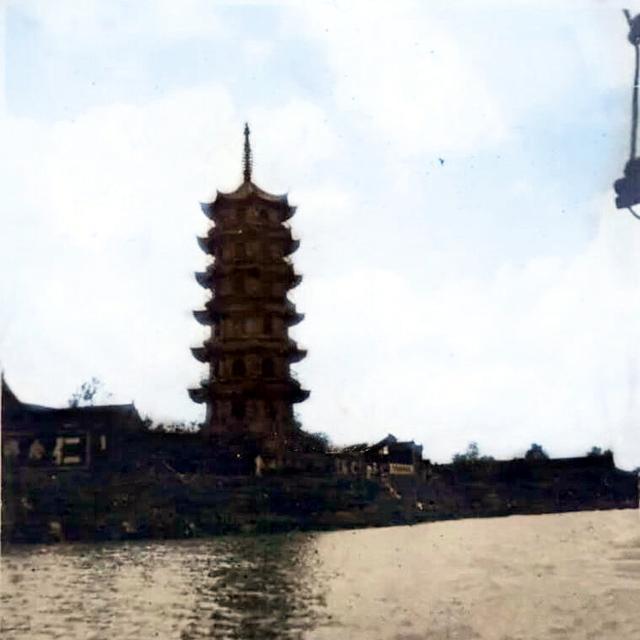

这是早些时候拍摄的东塔影像,刊登在民国时期的画报上,对比可以看出,文塔在之后进行了修缮,塔身四周加上了塔檐,使其造型更加丰满。在文塔附近,可以看到高邮另一座古建筑:奎楼。

这张图片的日文注释是:“高邮县城的西塔”,显然是错误的,我们可以看出此塔和图一为同一座塔。建于明万历三十四年 (1602年),当时的知州闻金和为振兴当地文风在城外东南而修筑。

这是和图二出现在同一本画报中的西塔。西塔又名镇国寺塔,四方形的塔身,塔刹为葫芦形。因其建筑风格类似西安大雁塔,故又有“南方大雁塔”之美誉。

高邮城内的日本军官,正坐在宪兵队的院子里交谈。本图日文原注:“高邮派遣队”。1939年10月,地处运河要冲的高邮沦陷,日本人派驻宪兵队驻扎于此,作为控制苏北地区的重要据点。

五个鬼子在宪兵队的房屋门前合影。原注为:“高邮中谷中队长”。叫中谷的人大概就是坐在中间的这个家伙。这也说明在高邮起码驻扎了一个日本中队,大约有一百八十人。

中山路是高邮城内南北向一条主干道,也是当时高邮最繁华的一条长街。图为中山路上的“瘦西湖食堂”前的日本兵。在当时,以“食堂”冠名的饭馆多为日本人专用。原注释:“中山路的兵”。

高邮通往扬州的运河,是两地之间重要的水上通道,河面宽阔,数条木船正在扬帆航行。在前方,可以看到岸边的一座宝塔。日文原注:“大运河上的帆”。

日文原注释:“大运河的水门”。从这张图能够看出日本摄影师乘坐的是一艘小型汽艇,船上插着一面膏药旗。当时,运河上的船闸不单是航运设施,更是日本人盘剥船民的工具。

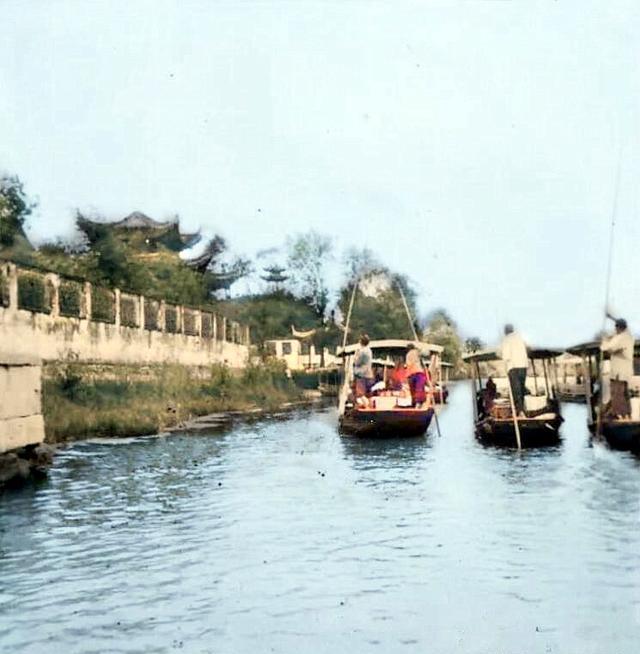

日本摄影师到达扬州城,水道上已看不到大帆船,取而代之的是一些用竹篙撑着的小木船。一些精美的古建筑也相继出现在岸边。

扬州境内,京杭大运河东岸的弥勒楼阁,始建于清代,是旧时扬州著名的寺院长生寺所在地。三层楼阁临水而立,古色古香。原注释:“大运河沿岸的中国寺院”。

瘦西湖上的游船。瘦西湖原名保障湖,是京杭大运河的一条支流,因水域狭长而得名。有意思的是日文注释的内容:“扬州,杨贵妃的出生地”。历史上关于杨贵妃的出生地有多种说法,但其中并没有扬州。可能日本摄影师觉得像杨贵妃这般国色天香的女子,就应该出生在风光旖旎、清秀婉丽的扬州吧。亦或者是听信了船夫的忽悠,以为扬州之所以叫扬州,正是因杨贵妃出生于此的缘故。

日本人乘坐的游船正在接近五亭桥。五亭桥又名莲花桥,始建于清乾隆二十二年(1757年),是为迎接乾隆帝第二次南巡而建。可以看到前面的水上有数条游船,可见五亭桥在当时是游览瘦西湖的必到之地。

近距离观看五亭桥,桥上相连的几座亭子非常精美,也非常新。早些时候,桥上的亭子因年久失修先后坍塌,在1930年的老照片中,五亭桥只剩下一座光秃秃的桥,没有亭子,可见这些亭子是刚刚修建不久的。原注释:“五亭桥”。

小日本受中国传统文化思想的影响,也讲究长幼尊卑。看面相,坐在五亭桥上的是一对日本亲兄弟,一个士兵,一个军官。哥哥虽为士兵身份,却可以坐着,他的弟弟则手持军刀站在旁边。因为拍照,两人脸上收起了一些恶魔的杀气。原注释:“扬州五亭桥”。

游览瘦西湖之后的鬼子兵坐在游船边的湖岸上合影。瘦西湖上的游船只是普通木船的舱边围上木栅栏,并没有济南大明湖上的画舫那么有特色,但非常简实用。原注释:“扬州”。