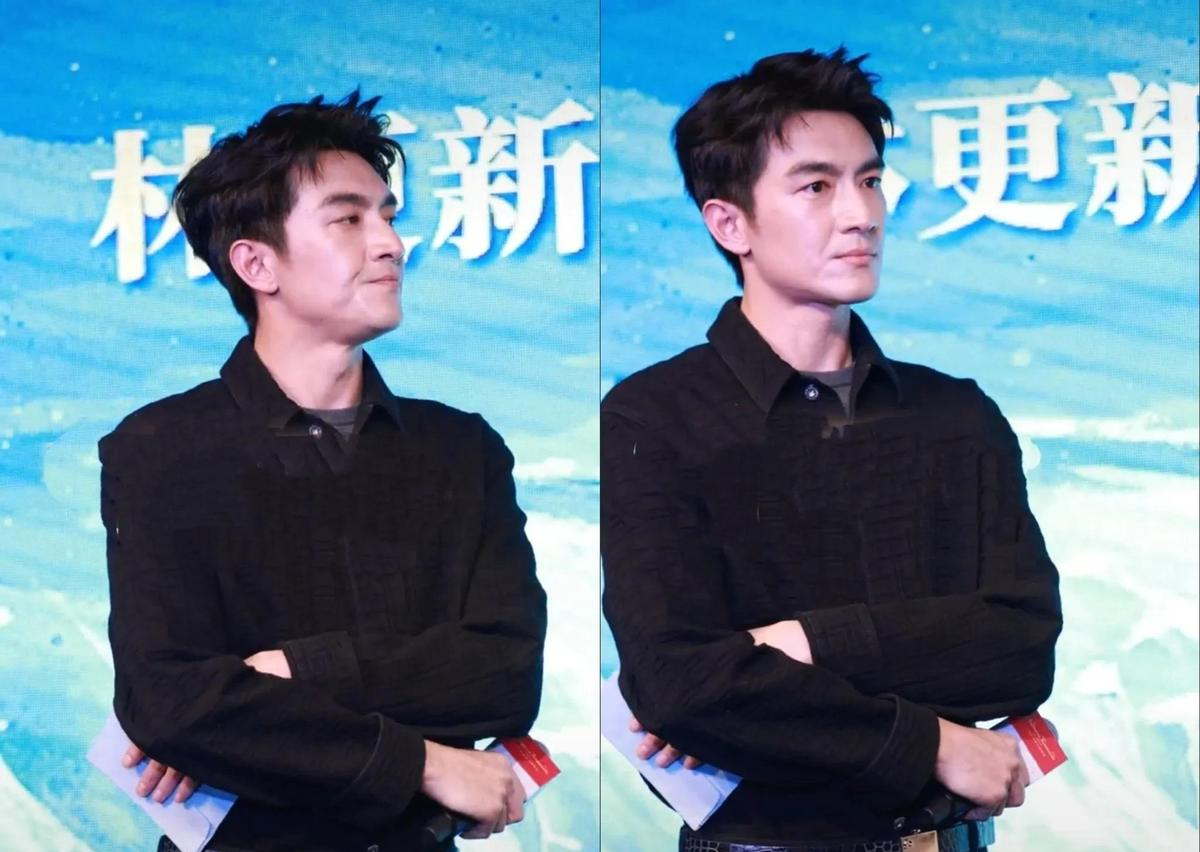

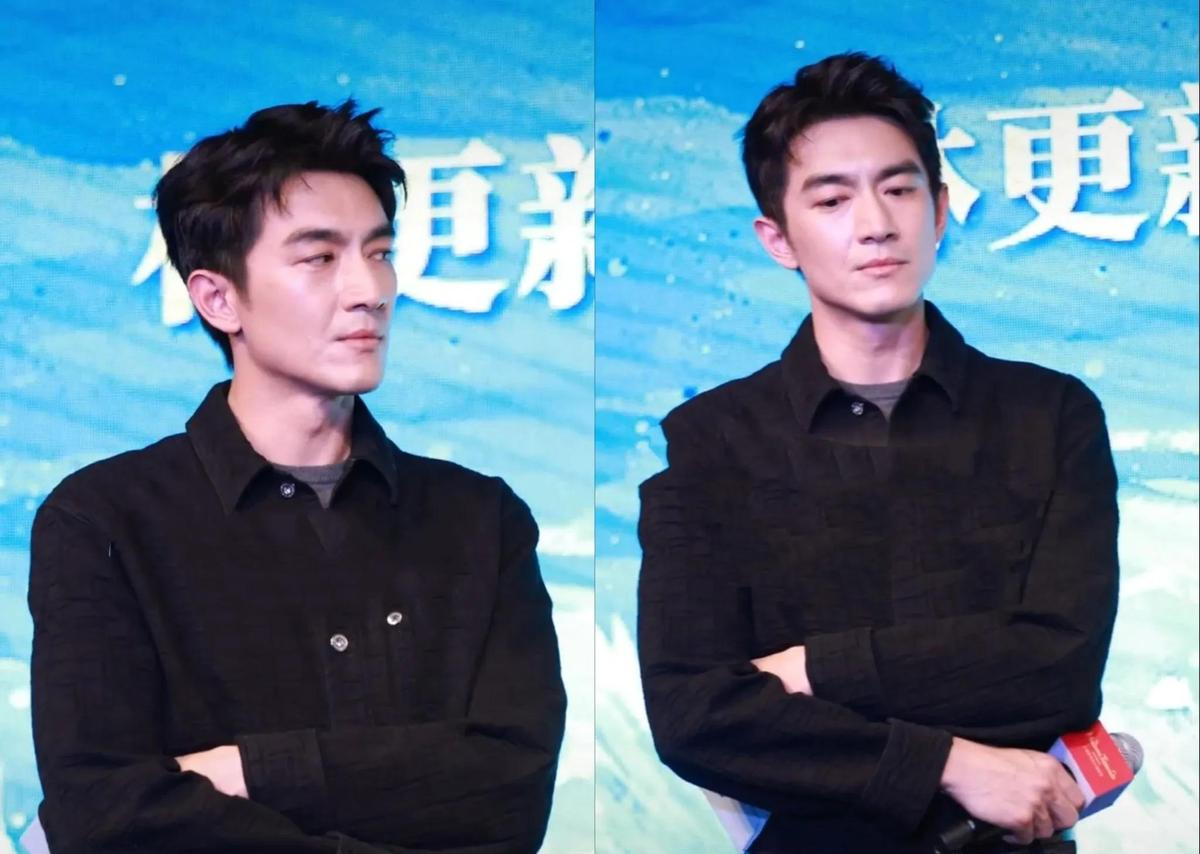

怪不得林更新当众翻脸!把人家蜡像做的这么搞笑 好像杨子

上海杜莎夫人蜡像馆的镁光灯下,林更新对着自己的蜡像露出尴尬而不失礼貌的微笑。这个本该成为明星职业生涯高光时刻的仪式,却因为蜡像与本人高达80%的“不像度”登上热搜。社交媒体上,关于#林更新蜡像撞脸杨子#的话题以1.2亿阅读量持续发酵,这场意外走红的闹剧,恰似一面棱镜,折射出当代娱乐产业中明星形象商业化的深层困境。

当我们回溯蜡像艺术的起源,会发现这原本是项庄重的事业。1820年,杜莎夫人在伦敦贝克街建立首个永久展览时,蜡像馆是记录历史人物的神圣殿堂。拿破仑的死亡面具、维多利亚女王的加冕礼服,这些蜡像承载着时代的集体记忆。而如今,走进任何一家杜莎分馆,迎接游客的是摆着网红pose的流量明星。据统计,上海分馆自2006年开业以来,明星蜡像占比从37%攀升至82%,平均每尊蜡像能为场馆带来约300万元年收入。

这种转变背后是条清晰的商业逻辑链。某娱乐经纪公司内部报告显示,明星蜡像的制作成本约80万元,而由此产生的媒体曝光价值可达千万级别。当红小生王一博的蜡像揭幕当天,其代言的12个品牌集体在微博发起互动抽奖,相关话题累计产生2.3亿次曝光。这种将明星形象符号化的商业操作,正在重塑公众对娱乐产业的认知边界。

林更新的蜡像事件绝非孤例。翻看社交媒体,类似“蜡像惨案”每隔数月就会上演。孙俪的蜡像被吐槽像悲伤蛙,黄子韬的蜡像被做成表情包,杨幂的蜡像则因过度修图引发“诈骗”质疑。这些案例构成当代娱乐产业的荒诞图景:当蜡像师需要同时兼顾艺术追求和流量密码时,作品往往沦为四不像的怪胎。

蜡像制作本应是项精密的手艺活。伦敦总部的首席雕塑师艾玛·戴维斯透露,传统蜡像制作需经历200道工序,包括5次以上真人测量、上千张照片比对。但在中国分馆,制作周期被压缩至3个月,某些流量明星的档期只能给出8小时测量时间。某次为顶流艺人制作蜡像时,团队仅靠30张工作室精修图完成建模,结果成品与本人相似度不足60%。

这种工业化生产模式正在消解蜡像的艺术价值。北京电影学院文化产业研究院2023年的报告指出,国内明星蜡像的公众满意度从2018年的78%暴跌至2022年的43%。更值得玩味的是,那些被疯狂吐槽的蜡像,反而能带来更高的话题热度。林更新蜡像事件后,上海杜莎夫人蜡像馆当月客流量逆势增长17%,验证了“黑红也是红”的流量法则。

饭圈文化的镜像游戏:集体狂欢背后的身份焦虑在这场全民吐槽的狂欢中,粉丝群体的反应堪称行为艺术教科书。林更新官方后援会先是发起#守护最好的宇文玥#话题,用《楚乔传》剧照洗版,试图将舆论焦点拉回作品本身。接着组织“大家来找茬”活动,征集粉丝与蜡像的创意合影。这种危机公关策略,暴露出饭圈文化中强烈的身份认同焦虑。

心理学教授李明在《符号化生存:Z世代的身份建构》中指出,当代粉丝对明星蜡像的执着,本质是寻求群体归属的仪式感。蜡像作为可触摸的实体符号,让虚拟的偶像崇拜变得具象化。但当符号出现偏差时,就像宗教圣像被亵渎,会触发集体性的认知失调。这种现象在虚拟偶像领域更为显著,2023年虚拟歌手洛天依的实体手办因面部失真,导致粉丝发起万人请愿活动。

这种矛盾折射出娱乐产业的根本悖论:资本需要将明星抽象为可复制的符号,而粉丝渴望在符号中投射真实情感。当某顶流明星的蜡像被做成等身抱枕在电商平台售卖时,199元的定价背后,是资本对情感价值的精明算计。但那些深夜排队与蜡像合影的少女们,或许真的在冰凉的蜡质肌肤上触摸到了某种温暖幻觉。

结语:在解构与重构之间寻找平衡点站在杜莎夫人蜡像馆的玻璃幕墙前,看着游客们举着手机与失真蜡像搞怪合影,我们似乎窥见了这个时代的娱乐本质。那些被疯狂转发的“蜡像翻车”表情包,既是公众对娱乐工业的戏谑反抗,也是集体参与的文化再生产。当湖南卫视将林更新蜡像事件改编成综艺桥段,当杨子本人在直播间玩起“蜡像模仿秀”,这场全民狂欢完成了它的价值闭环。

或许我们应该以更松弛的心态看待这些文化泡沫。就像北京798艺术区正在展出的《失真·真相》当代艺术展,那些故意扭曲的名人肖像恰恰解构了符号崇拜。娱乐产业研究者张薇提出:“当蜡像的荒诞性超越其纪念性时,它便成为了后现代社会的文化注脚。”下次再遇到“不像本尊”的明星蜡像,不妨把它看作面哈哈镜——照见的何尝不是我们自己在流量时代的变形记?