俞律辞世:探寻南京文学的百年足迹

在一个春雨绵绵的夜晚,一位老人俏皮地站在家门口,拄着拐杖,微笑着迎接一群年轻的访客。

这位老人便是俞律,他用双手承载着一个时代的文学火种。

在他的书房中,茶香与墨香交织,一个个文学梦在他的指尖流淌。

是什么让他在95岁时仍坚持文学创作?

让我们跟随他的足迹,走进南京的文学世界。

文学旅程:从银行到文联俞律从未想过,自己会与银行结缘。

1941年的一个偶然机会,他在《曙光》半月刊上发表了自己的第一篇作品,这一事件成为了他与文学结缘的起点。

多年后,他毅然放弃银行的工作,踏入南京市文联,这才开启了他文学梦想的真正篇章。

对于俞律而言,文学是生活的一部分,是无法割舍的热情。

他常常说,文学是一种“迷恋”,让人欲罢不能;一旦投入其中,便再无法逃脱。

这种深厚的文学情感驱使着他在六朝古都南京书写着属于自己的文学传奇。

俞律不仅是个人创作的高手,更是一位文学事业的推动者。

他参与筹备并执行了“南京文学创作讲习所”项目,这个项目在南京鼓楼的废弃检阅台上灯火不息,为无数文学爱好者提供了学习和创作的平台。

在这里,许多作家义务授课,传授创作经验。

1984年,讲习所由面授改为函授,并更名为“青春文学院”,学员规模达两万多人。

俞律担任教务长,负责组织学员,延续南京的文学薪火,培养了一大批文化人才。

在这些人的笔下,南京文学继续前行,成为这座城市的重要文化标志。

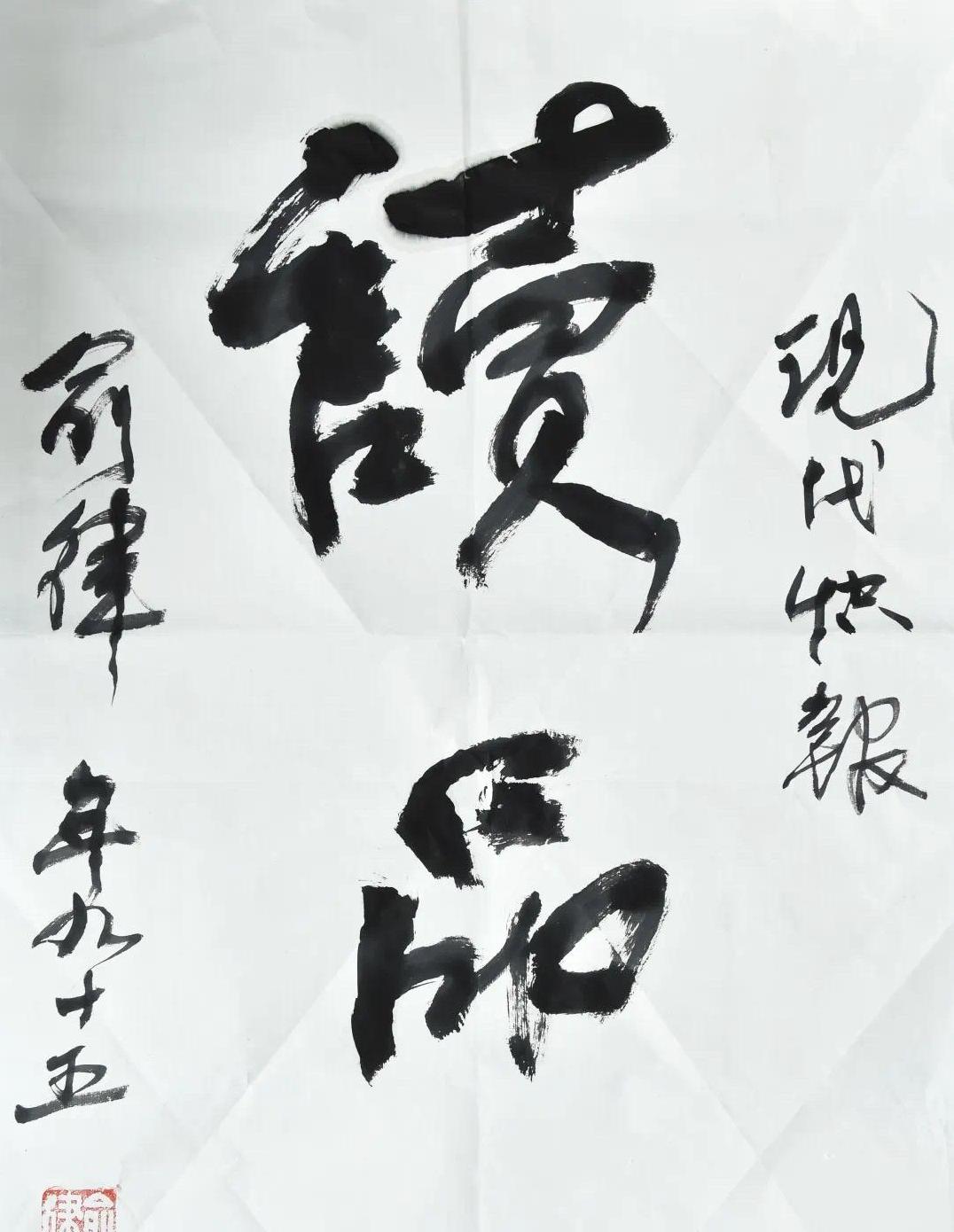

诗文书画的融合:俞律的艺术人生除了文学,俞律在书法和绘画方面也有很高的造诣。

他的书斋“菊味轩”如同一个艺术博物馆,诗词、书法、国画交织其中。

俞律的画风受国画大师李可染影响,然而又融合了自己独特的个人风格。

在《菊味轩诗钞》中,他的诗词追慕唐宋,语言质朴而内涵丰富。

俞律喜欢把京剧融入诗词吟诵中,在95岁的年龄仍在与京剧名家学习。

这种跨界融合不仅丰富了他的创作,也让他的走进了更广阔的艺术领域。

文学如同人生,如同俞律的生活一样,是“玩”出来的。

在那些年,他坚持与文学为伴,无论年龄几何。

他说,只要自己还在,便不会停止创作。

俞律的文学之心,随着时间的流逝,日益长青。

俞律,以他一生的坚守与付出,为这座城市留下了深厚的文学根基。

如今,他虽已离去,但文学的力量继续在他曾影响过的人中传递。

俞律辞世,南京不只失去了一位著名作家,更失去了一位文学的守望者。

在他走过的百年文学足迹中,那些被他点燃的书写热情、传承的文学精神,会继续在这座城中回响。

文学的力量于我们的生活息息相关,只需我们停下脚步,就能听见它的声声呼唤。

文学,在过往与未来之间,永不失声。